ここから本文です。

津波に備える

押し寄せてくる巨大な津波から命を守るには、津波が届かない高い場所へ避難するしかありません。自分の命は自分が守るということを強く意識してください。

「津波が来たら、すぐ避難する」。このことを肝に銘じておきましょう。

知っておきたい津波の特徴

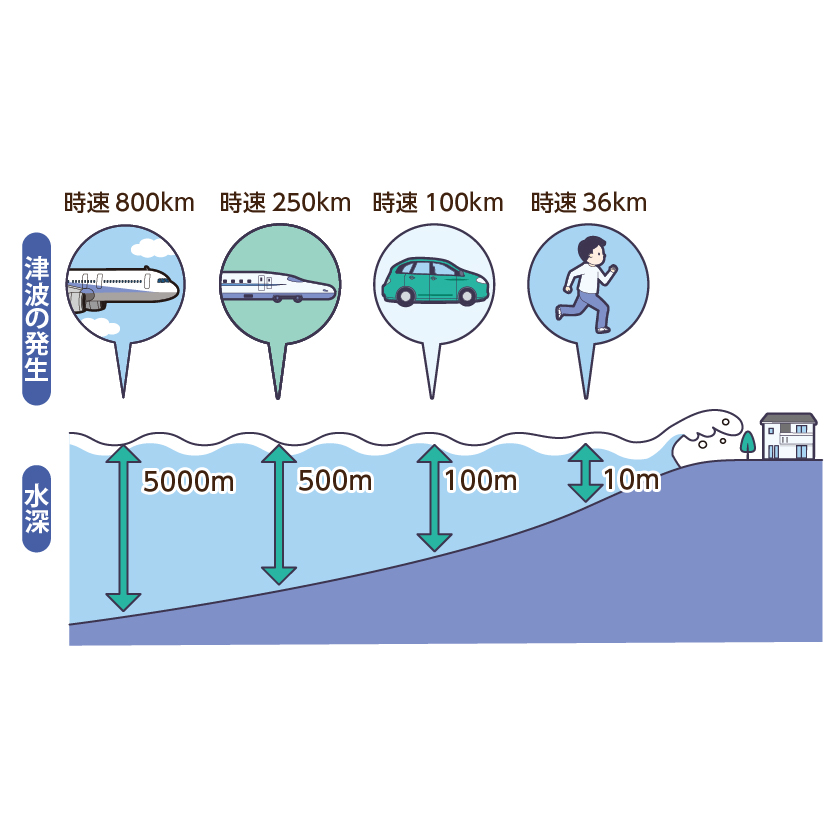

深海ではジェット機並みのスピードで進む

津波の速さは海底の深さに応じて変化し、深い場所では速く、浅くなるに従って遅くなる。5,000メートルの深海では、時速約800キロとジェット機並みのスピードで進む。水深10メートルでは時速約36キロまで減速するが、それでも陸上短距離の世界記録並みのスピード。

想像以上の高さになることも

津波の高さは海岸などの地形に影響される。深まった湾などではエネルギーが湾の奥に集中して高くなる。これとは反対に、飛び出した岬などでも、津波には海岸線に平行に進もうとする性質があるため、エネルギーが集中して高くなる。

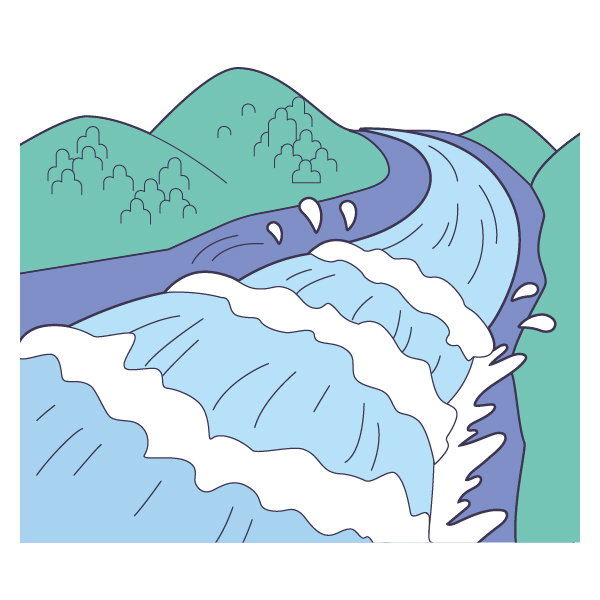

津波は川を遡上する

津波は川を遡ってくる。東日本大震災では、宮城県の北上川を約50キロも遡上していたことが確認された。沿岸部に限らず、河川流域でも津波に対する警戒が求められる。

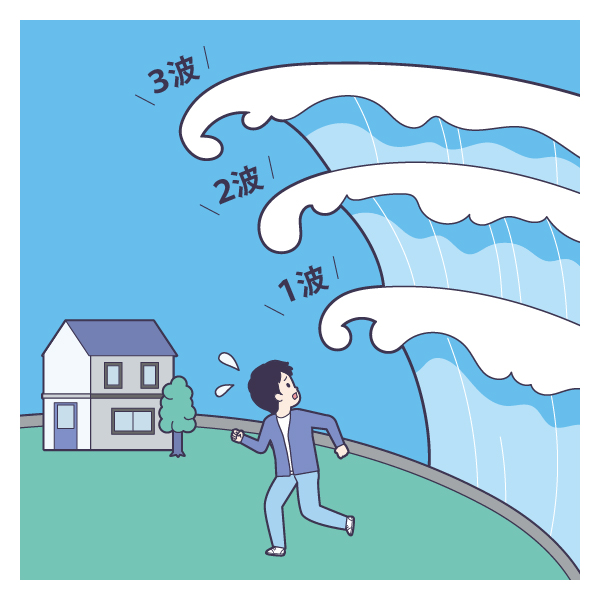

何度も繰り返して来襲する

津波は反射を繰り返して2波、3波と何度も沿岸に押し寄せる。陸で反射した津波が予期しない海岸に押し寄せ被害をもたらすこともある。また、津波は第1波が最大であるとは限らない。最初の波が小さいからといって安心して自宅などに戻るのは極めて危険な行動といえる。

沖合いでは津波を感じない

津波の波長は非常に長く、沖合いでは波として認識できないほど。沿岸の船を水深100メートル以上の沖合いに避難させれば、津波被害を回避することができる。

東日本大震災を教訓に新しくなった津波警報、注意報

気象庁は、津波の際に発表する津波警報、津波注意報を改善。東日本大震災を教訓に、マグニチュード8を超える巨大地震の場合、第1報では津波の高さを予想する数値を示さず、「巨大な津波の恐れがある」といった表現を用いて避難を促すことに重点を置きます。津波の予想高は第2報以降で公表します。また、高さの区分も従来の8段階から5段階に簡素化しました。

津波警報等の発表基準と津波の高さ予想の区分

津波からの避難のポイント

地震の揺れが小さくても津波が来る場合がある

地震の揺れがそれほどでなくても津波が起こるケースは、過去にもしばしばありました。1896年の明治三陸津波地震では、沿岸で震度3程度だったにもかかわらず、大津波が押し寄せています。津波の危険地域では小さな揺れでも、揺れを感じなくても、まずは避難を最優先すべきです。

「津波はない」という俗説は信じない

1983年の日本海中部地震では、海浜に遠足に来ていた小学生らが津波にさらわれました。この地震が発生するまでは「日本海では津波はない」という俗説が信じられており、警戒心が足りなかったと指摘されています。根拠のない伝聞や俗説に惑わされず、気象庁の津波情報に従って対応しましょう。

引き潮がなくても津波は来る

「津波の前には潮が引く」とよく言われ、過去に津波を経験した地域ではそう信じられている場合があります。東日本大震災で、引き潮がなかったように見えた岩手県大槌町では、潮が引いてから逃げようとした住民を津波が急襲したと報告されています。津波の前触れとして必ず引き潮があるとは限りません。引き潮がなくても津波が襲ってくる場合があることを教訓にする必要があります。

「遠く」よりも「高く」へ

すでに浸水が始まってしまって、安全な高台に避難する時間的な猶予がないときは、遠くよりも高い場所、例えば近くの頑丈な高いビルに逃げることを考えましょう。ただ、その場合でも、できるだけ海岸から離れたビルを選びましょう。

原則として、車は使わず徒歩で避難

避難は徒歩が原則です。東日本大震災では、車で避難したことで助かった人もいますが、渋滞に巻き込まれて身動きが取れず、車ごと津波にのみ込まれて命を落としてしまった人も多かったのです。津波避難の車利用については、「寝たきりの避難行動要支援者に限る」といった対策を地域全体で検討する必要があるでしょう。

津波に関するマークを覚えておこう

国は津波や津波避難に関する表示マークを定めています。

港区では、東京湾内湾に津波警報、大津波警報が発令された場合に、浸水が予想される地域に津波から逃れるための一時的な避難施設として、「津波避難ビル(区有施設等)」の指定をしています。