ここから本文です。

地域で防災に取り組む

自主防災組織に参加する

東日本大震災のような大規模災害が発生し、公的防災機問だけでは対応しきれなくなったような場合に力を発揮するのが自主防災組織です。自主防災組織とは、地域住民による任意の防災対応組織です。阪神、淡路大震災の際、がれきの中から救出された被災者の7割は「家族や近所の人」によって助け出されたという調査もあります。このような住民同士の支え合いは、災害発生後の避難生活が長引く場合にも、困難を乗り越える大きな力になります。「自分たちのまちは自分たちで守る」という心構えで自主防災組織に積極的に参加し、災害に強いまちづくりを目指しましょう。

平常時の活動

災害に強いまちづくりを実現するため、防災に関するさまざまな活動を展開します。

防災知識の普及

防災対策においては、住民一人ひとりが防災に関心を持ち、災害に備える意識を高めることが重要です。地域に防災知識を普及させるため、みんなが集まれる楽しいイベントなどを開催します。

活動例

- 防災新聞の発行

- 地域の防災マップの作成

- 防災講演会、映画上演会の開催

- 地域の祭りや運動会に組み込んだ防災イベントの実施

- 防災キャンプの実施

地域の防災環境の確認

防災の基本は自分の住むまちを知ることです。地域内の危険箇所や防災上の問

題点を洗い出し、優先順位を決めて改善します。

点検ポイント

- 各家庭の防火用品の状況

- 違法駐車や放置自転車の状況

- ブロック塀や石垣、看板、自動販売機など倒れやすいものの状況

- がけ、よう壁、堤防などの状況

防災資器材の整備

防災資器材は災害発生時に活用します。地域の実情に応じて必要な資器材を準備し、日常的に使用法を学びます。

主な資器材

- ヘルメット

- 消火器、可搬ポンプ

- 担架、ロープ

- 救急医薬品

- メガホン

- 懐中電灯、強力ライト

- テント

- ハンマー、バール、斧、スコップ、電動のこぎりなどの工具

- はしご

- 自家発電装置

防災訓練の実施

防災訓練は、いざというときに的確な対応を取ることができるために欠かせないものです。多くの地域住民に参加を呼びかけ、地域一丸となって定期的に開催します。

防災訓練の種類

- 初期消火訓練

- 避雞誘導訓練

- 救出、救護訓練

- 給食、給水訓練

- 情報収集、伝達訓練

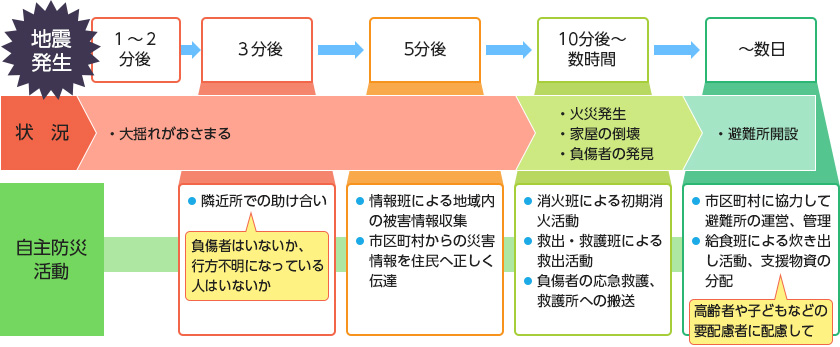

災害時の活動

地震が発生した際、自主防災組織は速やかに応急活動を開始します。時間経過に伴う活動例は次の通りです。

情報の収集、伝達

公的防災機関と連絡を取り合い、災害に関する正しい情報を住民に伝達します。また、地域の被害状況などを取りまとめて防災機関に報告します。

救出活動

負傷者や倒壊した家屋の下敷きになった人などを救出、救助します。危険を伴うため、二次災害に十分注意しながら作業に当たります。

初期消火活動

出火防止や初期消火に取り組み、危険な火災現場から住民を避難誘導します。ただし、住民の消火活動は消防隊や消防団が到着するまでの間、火災の拡大延焼を防ぐのが目的です。決して無理をしてはいけません。

医療救護活動

大災害時には大量の負傷者が出るため、すぐに医師に治療してもらうのは困難です。救護所に搬送して、救護班のメンバーが応急手当てを施します。

避難誘導

住民を避難場所などの安全な場所に誘導します。避難経路は災害の状況によって変化するので、防災機関などからの正確な情報に基づいて安全に誘導します。

給食、給水活動

食料や水、応急物資などを被災者に分配します。必要に応じて、炊き出しなどの給食、給水活動をします。