ここから本文です。

港区の今と昔を調べてみよう

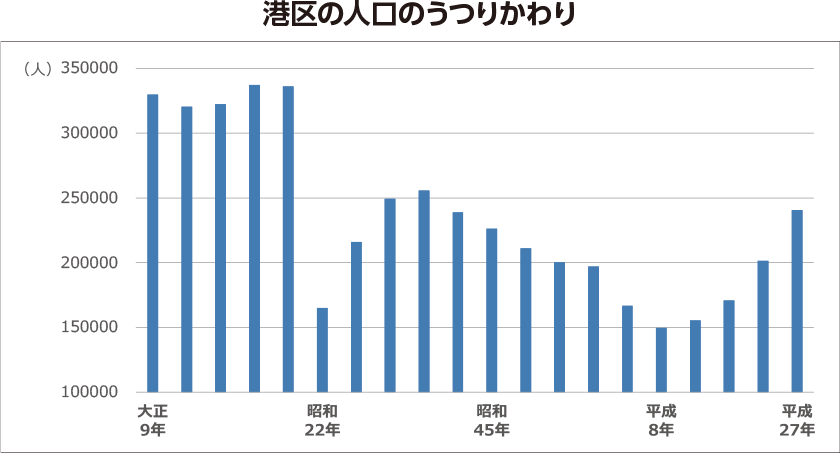

港区の人口はどのようにうつりかわってきたか調べよう。

ゆうきさんたちは、まず、人口のうつりかわりについて調べることにしました。

「港区人口ビジョン」の「総人口推移」のグラフを基に作成

※大正9年〜昭和25年までは、国勢調査によるもの。

昭和30年以降は、住民基本台帳によるもの。

人口が多くなったり、少なくなったり変化が大きいね。

人口が多くなったり、少なくなったり変化が大きいね。

さい近は、人口がどんどんふえてきているよ。

さい近は、人口がどんどんふえてきているよ。

ゆうきさんたちは、港区役所の方に、話を聞いてみました。

昭和22(1947)年は、大きなせんそうがあったので、人口がへっています。

昭和22(1947)年は、大きなせんそうがあったので、人口がへっています。

昭和40(1965)年ごろからは人口がへっていますが、港区ではたらく人がふえてきました。

さい近は、すむ人もまたふえてきています。

ゆうきさんたちは、ほかにも港区のうつりかわりについて調べてみることにしました。

昔と今の土地の使われ方について調べよう。

港区の様子で土地の使われ方について学習したことも思い出してみよう。

港区の様子で土地の使われ方について学習したことも思い出してみよう。

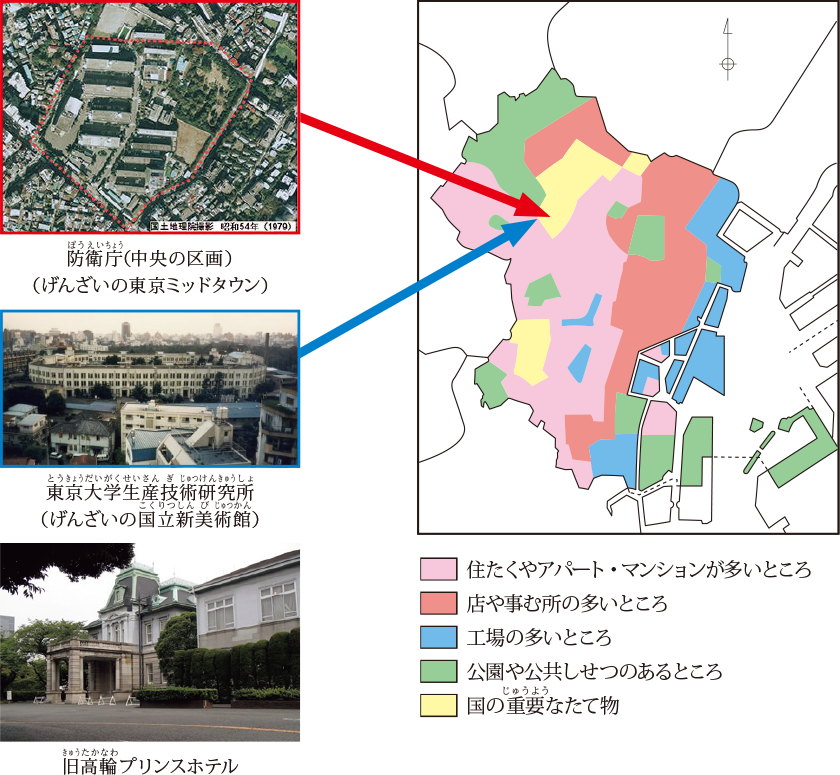

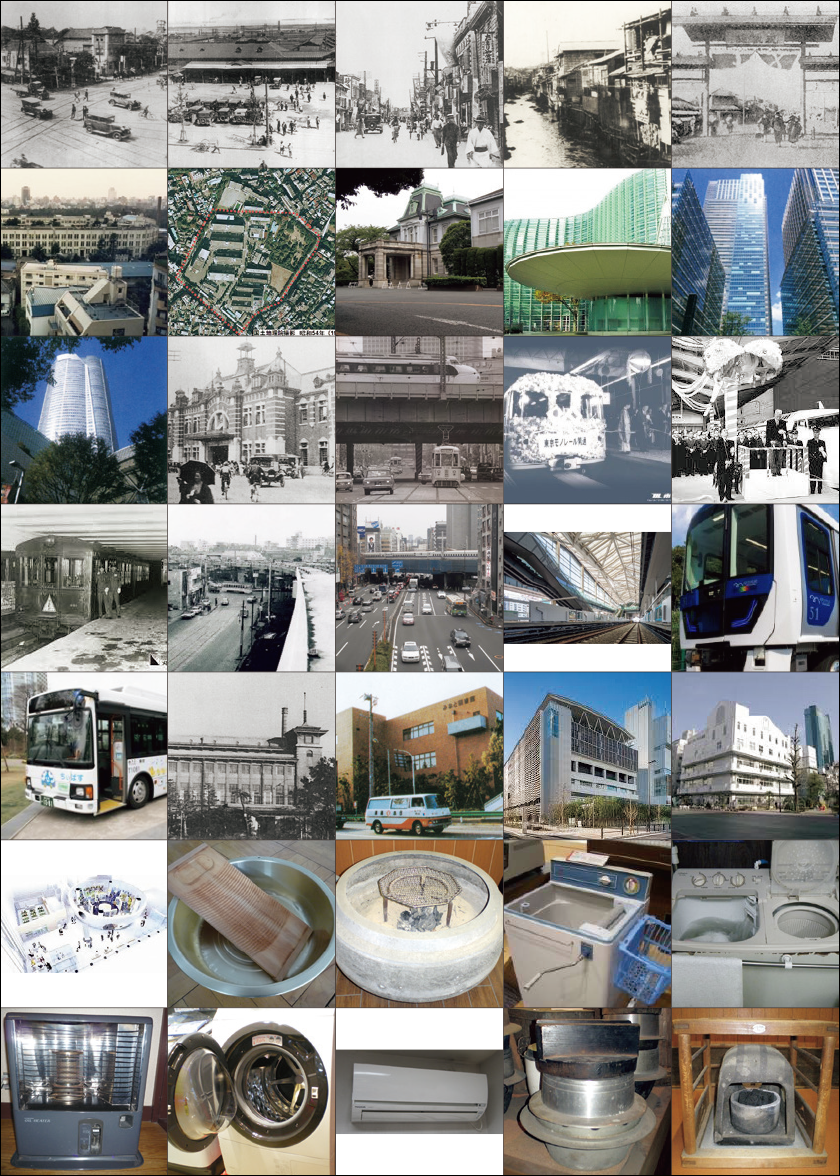

(注目)赤くかこってある写真や青くかこってある写真は、それぞれおなじ場所のたて物です。

大正9(1920)年ごろ

大正時代の古川(げんざいの西麻布のあたり)

近衛歩兵第一連隊駐屯地

日露戦争の凱旋門(げんざいの東京ミッドタウンのあたり)

川ぞいにはたて物が多くあり、たくさんの人びとが生活していることが分かるね。

川ぞいにはたて物が多くあり、たくさんの人びとが生活していることが分かるね。

軍たいのしせつや練習場を作るには、広い土地が必要だね。しせつの周りには、どんなまちがあったのかな。

軍たいのしせつや練習場を作るには、広い土地が必要だね。しせつの周りには、どんなまちがあったのかな。

人びとは寺の周りの住たく地に住み、広い土地には、軍たいのしせつや練習場が作られました。また、古川ぞいには、たくさんの工場がつくられ、木で作られたたて物が集まっていました。

人びとは寺の周りの住たく地に住み、広い土地には、軍たいのしせつや練習場が作られました。また、古川ぞいには、たくさんの工場がつくられ、木で作られたたて物が集まっていました。

昭和45(1970年ごろ)

長い戦争が終わり、広い土地は国の重要なたて物に使われるようになったよ。

長い戦争が終わり、広い土地は国の重要なたて物に使われるようになったよ。

大正時代とくらべて、たて物の様子がずいぶん変わったね。

大正時代とくらべて、たて物の様子がずいぶん変わったね。

戦争が終わって焼け野原になった土地に、たくさんのたて物がたてられました。軍のたて物のあと地は、国の重要なたて物に変わりました。また、1964年の東京オリンピック·パラリンピックの後、ホテルやマンションが多くたつようになり、人口は24万人ほどになりました。

戦争が終わって焼け野原になった土地に、たくさんのたて物がたてられました。軍のたて物のあと地は、国の重要なたて物に変わりました。また、1964年の東京オリンピック·パラリンピックの後、ホテルやマンションが多くたつようになり、人口は24万人ほどになりました。

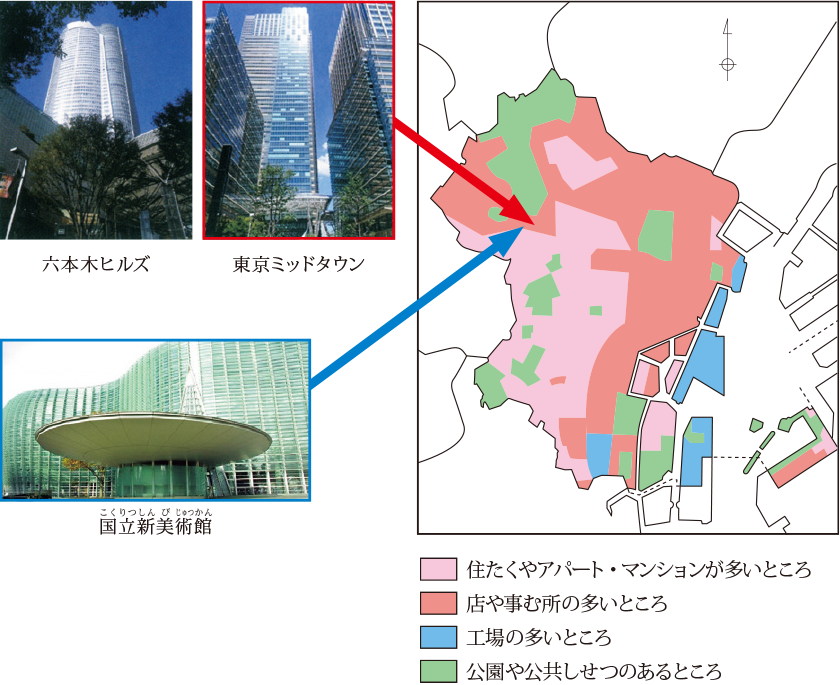

げんざい

六本木ヒルズや東京ミッドタウンのような、高いたて物がふえたね。どこも、はたらく人や買い物客でにぎわっているね。

六本木ヒルズや東京ミッドタウンのような、高いたて物がふえたね。どこも、はたらく人や買い物客でにぎわっているね。

高層マンションも、いろいろな場所にふえてきているよ。

高層マンションも、いろいろな場所にふえてきているよ。

港区には、ほかにもたくさんの美術館や大使館があるんだよ。自分の住んでいる地区にもあるかどうか調べてみよう。

港区には、ほかにもたくさんの美術館や大使館があるんだよ。自分の住んでいる地区にもあるかどうか調べてみよう。

昔と今で、土地の使われ方が大きく変わってきたね。

昔と今で、土地の使われ方が大きく変わってきたね。

げんざいは、国の重要なたて物があった場所に、東京ミッドタウンや六本木ヒルズ、国立新美術館などが作られました。また、港区は、大使館が日本で一番多い区で、日本と外国のつながりを深めている場所が多くあります。

げんざいは、国の重要なたて物があった場所に、東京ミッドタウンや六本木ヒルズ、国立新美術館などが作られました。また、港区は、大使館が日本で一番多い区で、日本と外国のつながりを深めている場所が多くあります。

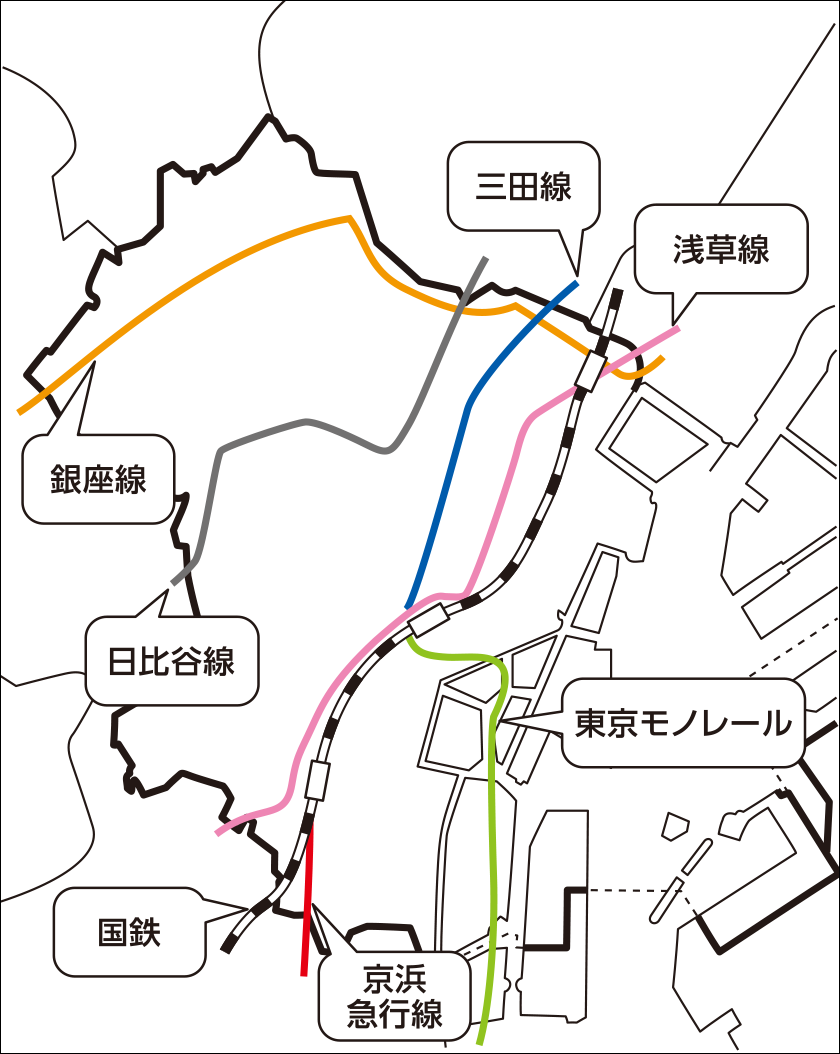

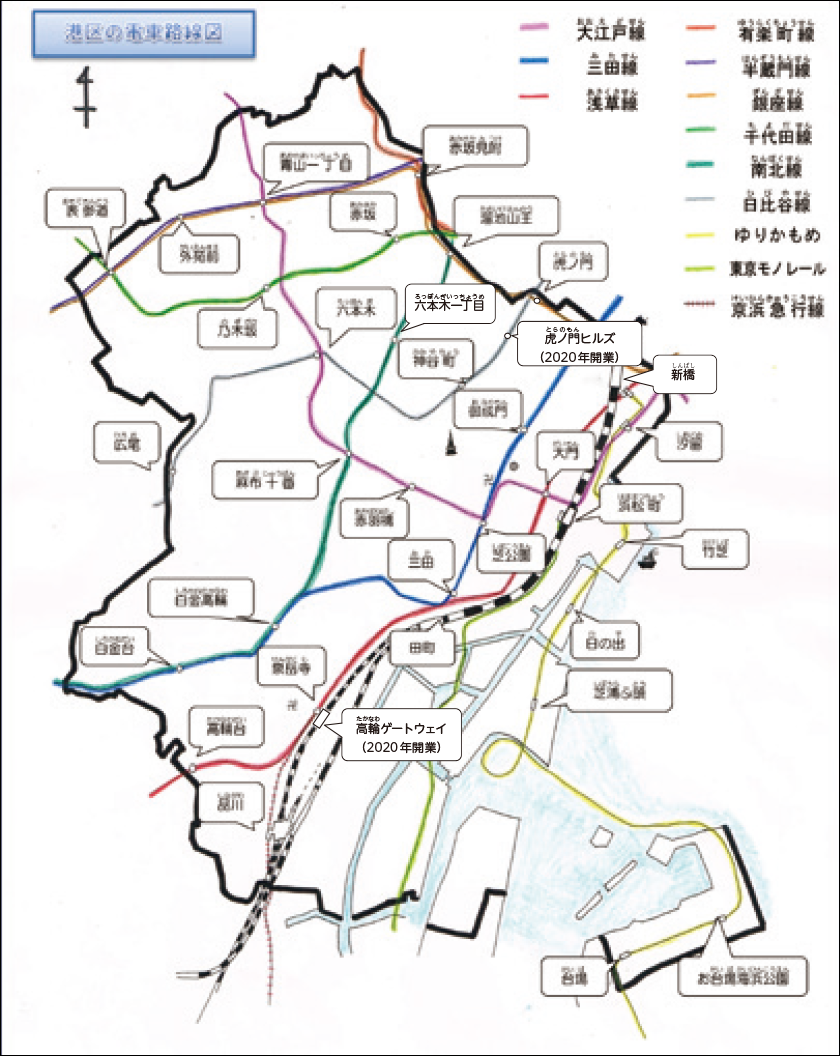

昔と今の交通の様子について調べよう。

「港区の様子」で、交通の様子について学習したことも思い出してみよう。

「港区の様子」で、交通の様子について学習したことも思い出してみよう。

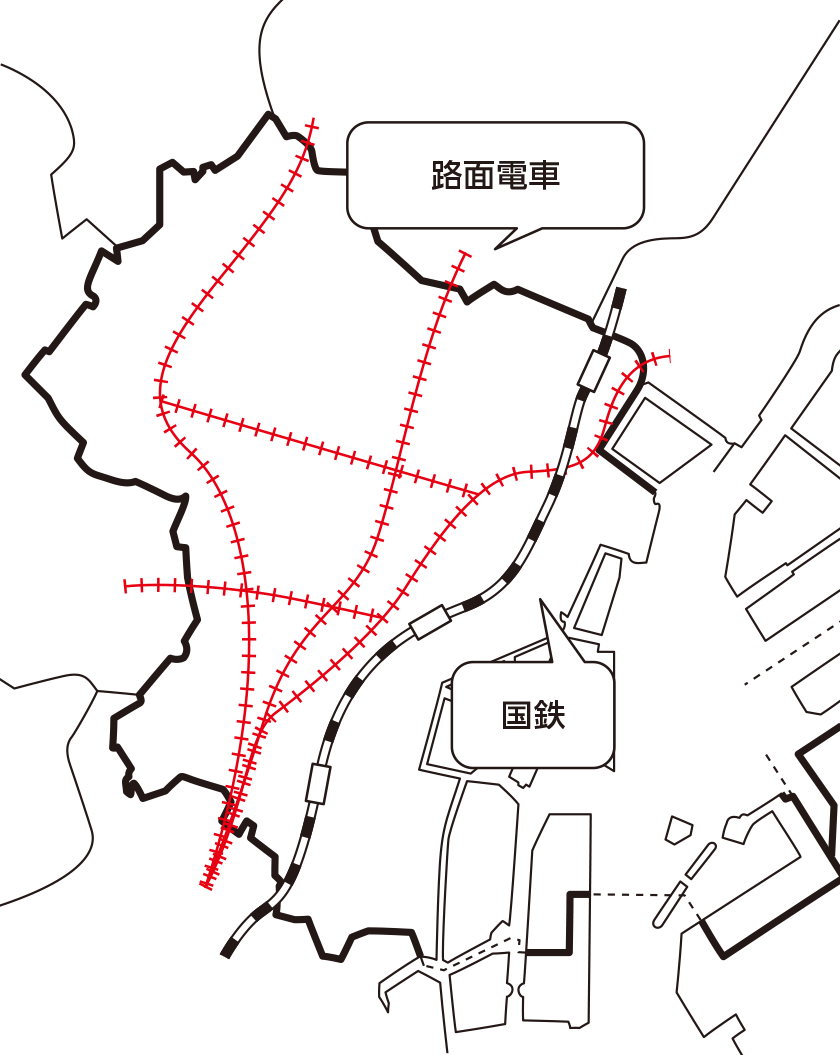

大正9(1920)年ごろ

大正10(1921)年

新橋駅前の様子

路面電車(大正~昭和)

この写真のもっと前の時代から鉄道は走っていました。

この写真のもっと前の時代から鉄道は走っていました。

新橋駅前の様子が今とぜんぜんちがうね。自分の住んでいる地域の駅前はどうだったかな。

新橋駅前の様子が今とぜんぜんちがうね。自分の住んでいる地域の駅前はどうだったかな。

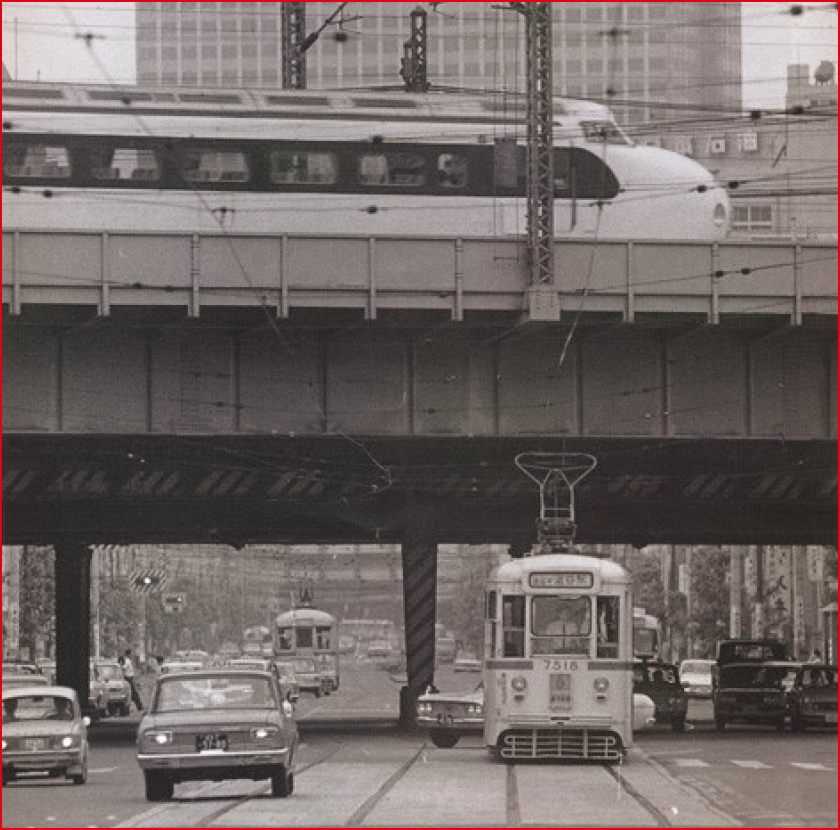

このころから路面電車が走り始めたんだ。

このころから路面電車が走り始めたんだ。

自動車と一緒に電車が走っているなんておどろいたよ。

自動車と一緒に電車が走っているなんておどろいたよ。

道路がととのえられて、昔とくらべて、自動車での移動が便利になりました。鉄道が通ったあと、路面電車やトロリーバスも作られました。

道路がととのえられて、昔とくらべて、自動車での移動が便利になりました。鉄道が通ったあと、路面電車やトロリーバスも作られました。

昭和45(1970)年ごろ

新橋駅前の様子(昭和42(1967年))

銀座線(昭和2年)

首都高速道路(昭和37年)

東京モノレール(昭和39年)

東海道新幹線(昭和39年)

地下鉄の銀座線が開通しました。東京モノレールや東海道新幹線も開通しました。

地下鉄の銀座線が開通しました。東京モノレールや東海道新幹線も開通しました。

鉄道で他の地域に出かけることができて、便利になったのではないかな?

鉄道で他の地域に出かけることができて、便利になったのではないかな?

首都高速道路がつくられて、自動車でも遠くの地域へ行けるようになりました。

首都高速道路がつくられて、自動車でも遠くの地域へ行けるようになりました。

港区におとずれる人がふえそうだな。

港区におとずれる人がふえそうだな。

首都高速道路が完成し、自動車での移動時間がさらに短くなりました。港区へ来る人や、他の場所へ出かける人もふえました。交通量が増えたため、路面電車やトロリーバスがなくなり、地下に鉄道が走るようになりました。遠くの場所まで移動できる新幹線も通りました。駅の周りのまちづくりがさかんになりました。

首都高速道路が完成し、自動車での移動時間がさらに短くなりました。港区へ来る人や、他の場所へ出かける人もふえました。交通量が増えたため、路面電車やトロリーバスがなくなり、地下に鉄道が走るようになりました。遠くの場所まで移動できる新幹線も通りました。駅の周りのまちづくりがさかんになりました。

げんざい

新橋駅前の様子(令和2(2020)年)

ゆりかもめ(平成7年)

ちいばす(平成16年)

JR山手線·高輪ゲートウェイ駅(令和2年)

港区には鉄道や、区内をまわる「ちいばす」というバスも走っています。

港区には鉄道や、区内をまわる「ちいばす」というバスも走っています。

遠くの地域にも気軽に行くことができるようになったんだね。港区の中でも行きたい場所に行きやすくなったね。

遠くの地域にも気軽に行くことができるようになったんだね。港区の中でも行きたい場所に行きやすくなったね。

高輪ゲートウェイ駅や虎ノ門ヒルズ駅が新しくつくられました。

高輪ゲートウェイ駅や虎ノ門ヒルズ駅が新しくつくられました。

ゆりかもめが開通され、お台場にたくさんの人がおとずれるようになりました。通勤·通学にも使われています。

ゆりかもめが開通され、お台場にたくさんの人がおとずれるようになりました。通勤·通学にも使われています。

交通の様子が大きく変わってきたことで、生活はどう変わったのかな。

交通の様子が大きく変わってきたことで、生活はどう変わったのかな。

新しい地下鉄の路線がふえ、さらに便利になりました。それぞれの路線につながる駅が増えて、利用者も増えました。品川駅には、新幹線がとまるようになり、かんたんに遠くのまちに行けるようになりました。世界中から多くの人々がおとずれています。今は、リニアモーターカーづくりに力を入れています。駅を中心としたまちづくりがこれからも続けられていきます。

新しい地下鉄の路線がふえ、さらに便利になりました。それぞれの路線につながる駅が増えて、利用者も増えました。品川駅には、新幹線がとまるようになり、かんたんに遠くのまちに行けるようになりました。世界中から多くの人々がおとずれています。今は、リニアモーターカーづくりに力を入れています。駅を中心としたまちづくりがこれからも続けられていきます。

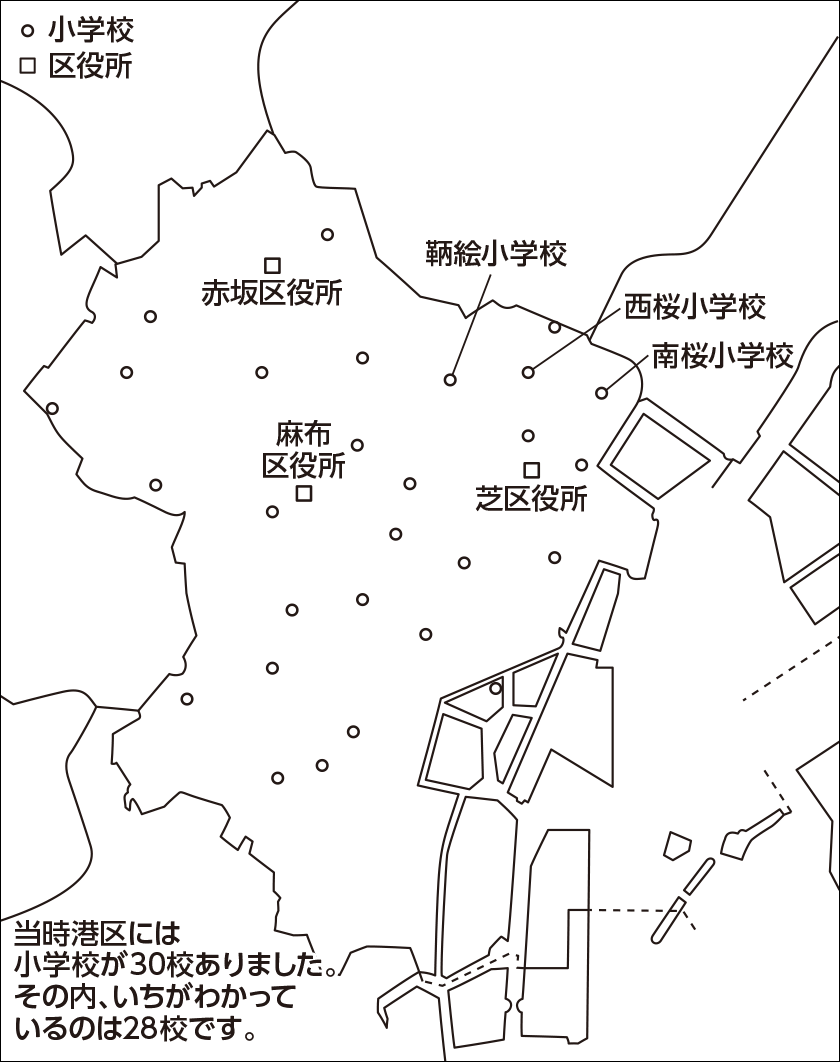

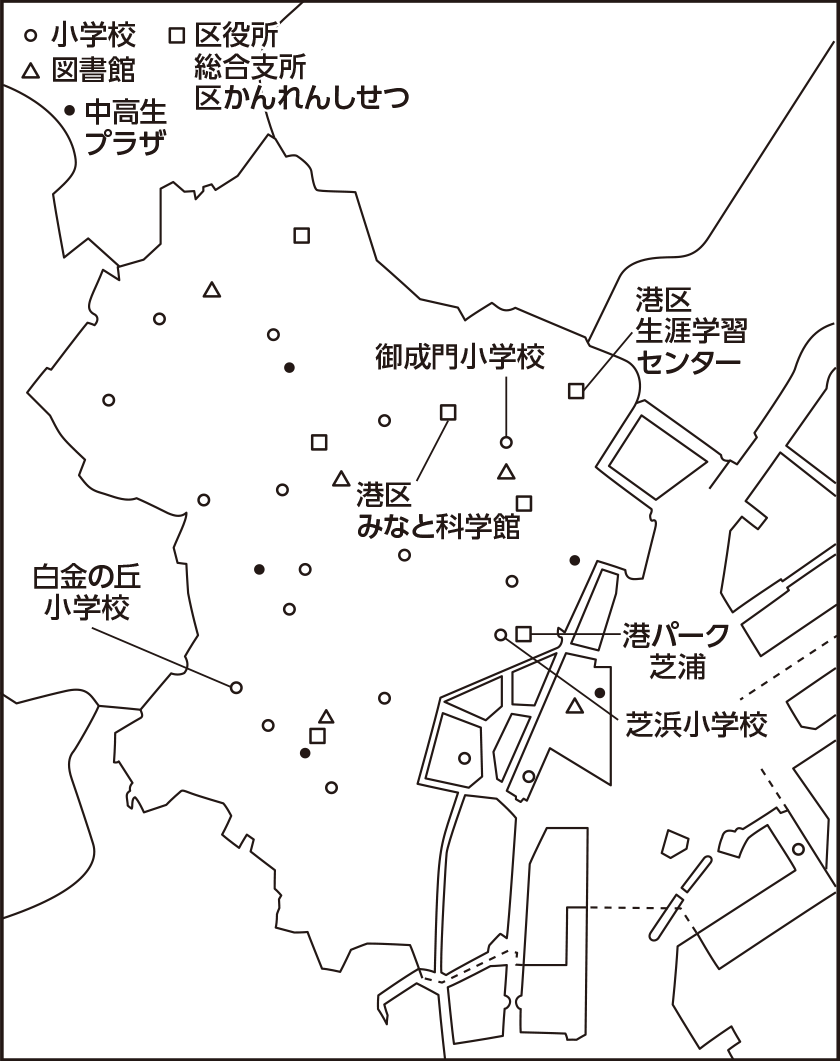

昔と今の公共施設の様子について調べよう。

「港区の様子」で学習した公共施設を思い出してみよう。

「港区の様子」で学習した公共施設を思い出してみよう。

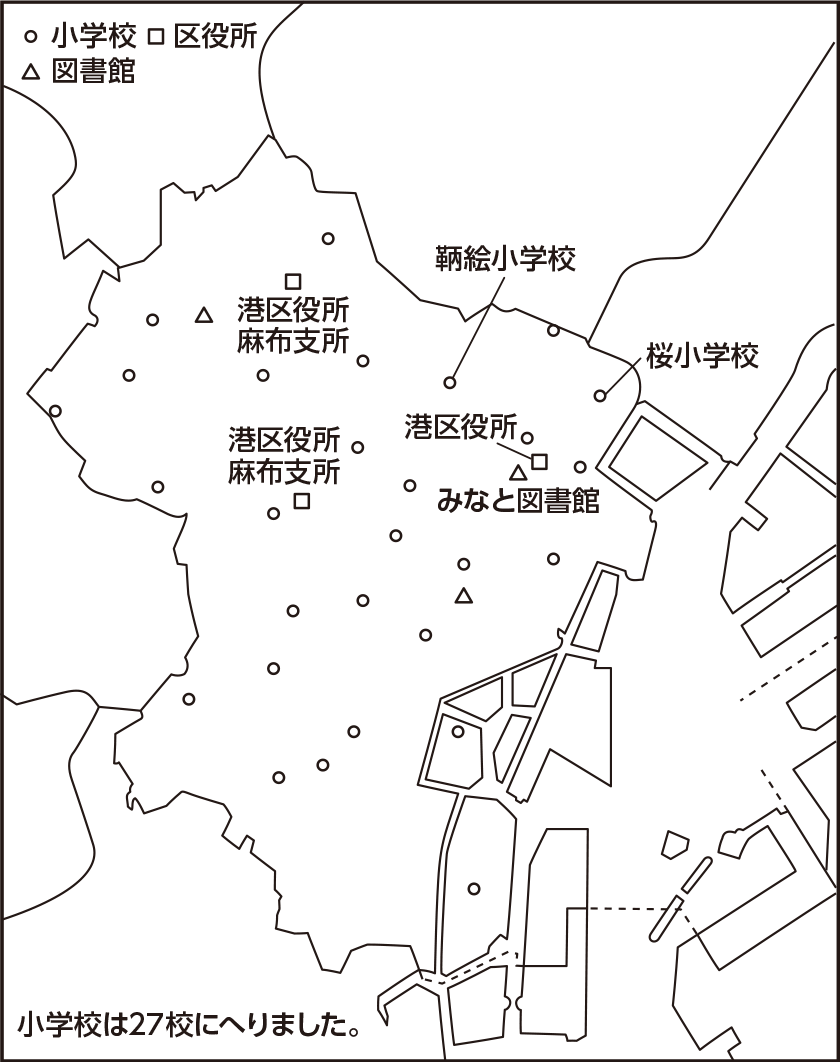

大正9(1920)年ごろ

当時港区には小学校が30校ありました。その内、いちがわかっているのは28校です。

芝区役所

钢絵小学校 東京府ではじめて開校した6つの小学校のうちの一つ

いまとはちがって3つの区役所がありますね。港区はまだできていないから、3つの区に分かれているんですよ。

いまとはちがって3つの区役所がありますね。港区はまだできていないから、3つの区に分かれているんですよ。

大正9(1920)年ころの小学校は聞いたことのない名前があるね。小学校の数も30校あったんだね。

大正9(1920)年ころの小学校は聞いたことのない名前があるね。小学校の数も30校あったんだね。

わたしたちが利用したことがある、図書館やコミュニティセンターが見当たらないね。むかしはなかったのかな。

わたしたちが利用したことがある、図書館やコミュニティセンターが見当たらないね。むかしはなかったのかな。

昭和45(1970)年ごろ

小学校は27校に減りました。

みなと図書館 昭和41(1966)年開館

港区立辆絵小学校(港区初の小学校になる)

港区立桜小学校 西桜·南桜小学校のとう合)

港区立港南小学校(港区立芝浦小学校から分校独立)

2つの小学校がひとつになった所もあるみたいだね。一方で小学校が分かれて新しい学校ができたところもあるね。子どもがふえたからかもしれないね。

2つの小学校がひとつになった所もあるみたいだね。一方で小学校が分かれて新しい学校ができたところもあるね。子どもがふえたからかもしれないね。

図書館などのしせつができて、区民にとってはべんりな生活ができるようになったのかな。

図書館などのしせつができて、区民にとってはべんりな生活ができるようになったのかな。

新しくできた公共しせつは、どのようにして作られていったのだろうね。

新しくできた公共しせつは、どのようにして作られていったのだろうね。

人口のうつりかわりとともに、小学校の数はへってきています。しかし、地いきによっては、子どもの数がふえて、新しい学校もひつようになってきました。図書館も公共しせつとして港区に作られました。わたしたちの生活をささえる公共しせつが多く作られています。

人口のうつりかわりとともに、小学校の数はへってきています。しかし、地いきによっては、子どもの数がふえて、新しい学校もひつようになってきました。図書館も公共しせつとして港区に作られました。わたしたちの生活をささえる公共しせつが多く作られています。

げんざい

港区立御成門小学校

(鞆絵、桜川、桜田、桜、神明小学校のとう合)

港区立白金の丘小学校(三光、神応小学校、朝日中学校のとう合)

港パーク芝浦(東日本大震災後にぼうさいきのう強化をはかった区の施設)

港区生涯学習センター(桜田小学校あと地)

港区みなと科学館(鞆絵小学校あと地) 令和2(2020)年4月開館

港区立芝浜小学校

昔にくらべて、公共しせつの数がふえたよ。

昔にくらべて、公共しせつの数がふえたよ。

新しい小学校やしせつはどのようにして作っているのだろう。

新しい小学校やしせつはどのようにして作っているのだろう。

なくなってしまった小学校のあとは、いまはどのようになっているのかな。

なくなってしまった小学校のあとは、いまはどのようになっているのかな。

げんざいの小学校は18校あります。そして、図書館だけでなく、港パーク芝浦、総合支所などのさまざまな公共しせつが作られました。公共しせつは区役所が中心になって、けんせつや運えいをしています。そのためのお金は、ぜい金によってまかなわれています。また、とうごうした小学校のあと地は、区民の生活のじゅうじつのために、新しい区のしせつとして、生まれかわっています。げんざいある、公共しせつの多くはさいがい時のひなん所にも指定されていて、区民を守るためのしせつでもあります。

げんざいの小学校は18校あります。そして、図書館だけでなく、港パーク芝浦、総合支所などのさまざまな公共しせつが作られました。公共しせつは区役所が中心になって、けんせつや運えいをしています。そのためのお金は、ぜい金によってまかなわれています。また、とうごうした小学校のあと地は、区民の生活のじゅうじつのために、新しい区のしせつとして、生まれかわっています。げんざいある、公共しせつの多くはさいがい時のひなん所にも指定されていて、区民を守るためのしせつでもあります。

昔と今の人々のくらしについて調べよう

ゆうきさんたちは、地いきの人にむかしの道具についてインタビューをしました。

大正9(1920)年ごろ

せんたく道具

たらいに水をため、せんたく板の上でせんたく物をごしごしこすってあらっていました。

母は家族全員分をすべて手あらいしていました。ずっと同じしせいなので大変そうでした。とくに、冬は水がつめたいのでつらかったと思います。でも、人の力でごしごしこするので、時間はかかるけれど、よごれがよくおちるのよ。

母は家族全員分をすべて手あらいしていました。ずっと同じしせいなので大変そうでした。とくに、冬は水がつめたいのでつらかったと思います。でも、人の力でごしごしこするので、時間はかかるけれど、よごれがよくおちるのよ。

へやをあたためる道具

火ばち

灰の上に炭火を入れて使います。手をかざしてあたためたのよ。あみをのせて、もちをやくこともあったわ。

灰の上に炭火を入れて使います。手をかざしてあたためたのよ。あみをのせて、もちをやくこともあったわ。

生活のへんか

そうじやせんたく、ごはんのしたくなど、家の仕事はすべて手作業だったので、時間がとてもかかったわ。

そうじやせんたく、ごはんのしたくなど、家の仕事はすべて手作業だったので、時間がとてもかかったわ。

昭和45(1970)年ごろ

見たことがない道具があるけれど、どのように使っていたのかな。

見たことがない道具があるけれど、どのように使っていたのかな。

せんたく道具

電気で動くせんたくきが登場しました。ハンドルを回して、ローラーで一まいずつしぼります。

左がわでせんたく、右がわでだっ水をします。

せんたくの時間が短くなりました。手であらうよりも、ずっと楽になったわ。

せんたくの時間が短くなりました。手であらうよりも、ずっと楽になったわ。

へやをあたためる道具

石油ストーブ

マッチで火をつけて使いました。つまみを回して火の強さを調せつしたのよ。石油のほかに、電気やガスを使うものもあったわ。

マッチで火をつけて使いました。つまみを回して火の強さを調せつしたのよ。石油のほかに、電気やガスを使うものもあったわ。

生活のへんか

電化せい品が多くなったことで、家事にかける時間が短くなり、仕事をしたりテレビを見たり、ほかのことに時間を使えるようになったのよ。

電化せい品が多くなったことで、家事にかける時間が短くなり、仕事をしたりテレビを見たり、ほかのことに時間を使えるようになったのよ。

げんざい

100年前、50年前と、くらべてみると…それぞれどんな思いで道具を使っていたのかな。

100年前、50年前と、くらべてみると…それぞれどんな思いで道具を使っていたのかな。

せんたく道具

ボタンーつで、あらい·すすぎ·だっ水もできる全自動せんたくきが登場しました。

さらに、かんそうまでできたり、せんたく物のしゅるいによってあらい方をえらべたりするせんたくきもあります。

音がしずかなので、夜でもせんたくができます。かんそうまでできるせんたくきでは、ほす手間もなくなり、朝にはかわいているので本当に助かります。

音がしずかなので、夜でもせんたくができます。かんそうまでできるせんたくきでは、ほす手間もなくなり、朝にはかわいているので本当に助かります。

へやをあたためる道具

エアコン

電気の力であたためます。温度や風量をせっていし、タイマーでつけたり消したりします。センサーが体温のへんかを測定してかいてきな風を送り出すエアコンもあるのよ。

電気の力であたためます。温度や風量をせっていし、タイマーでつけたり消したりします。センサーが体温のへんかを測定してかいてきな風を送り出すエアコンもあるのよ。

生活のへんか

今では、コードレスの電化せい品がふえました。リモコンで動かすほか、タブレットやスマートフォンを使って、外にいても動かすことができるせい品もあります。いろいろなきのうもついて、どんどんべんりになっているわね。

今では、コードレスの電化せい品がふえました。リモコンで動かすほか、タブレットやスマートフォンを使って、外にいても動かすことができるせい品もあります。いろいろなきのうもついて、どんどんべんりになっているわね。

いろいろな場所へ見学に行って、昔使われていた道具や港区のくらしの様子を調べてみよう。

学校の郷土資料室

芝小学校郷土資料室

学校にある郷土資料室で、昔の道具や生活の様子について調べてみましょう。

学校にある郷土資料室で、昔の道具や生活の様子について調べてみましょう。

昔の道具がたくさんあるね。

昔の道具がたくさんあるね。

それぞれの道具は今、何になっているのかな。

それぞれの道具は今、何になっているのかな。

ゆうきさんたちは、昔の道具について、地いきの方に教えていただきました。

「はがま」

かまどでごはんをたくための道具です。かまのふたは、ごはんがたけるときのふき上がるじょう気をおさえるために、ぶあつく重い木のふたが使われました。かまどでまきをもやし、火かげんをしっかり見ながらご飯をたきました。はがまでたくごはんは、とてもおいしいです。

「おきこたつ」

冬のだんぼうです。木で作ったほね組みの中に火のついた炭の入った容器を入れ、ふとんをかけます。上がたいらなので、ふとんの上に板を乗せるとつくえになります。みかんやおせんべいなどを上において食べることはよくしたものです。また、兄弟でじゅん番に勉強づくえとして宿題などもしましたが、こたつのまわりはいつもにぎやかでした。

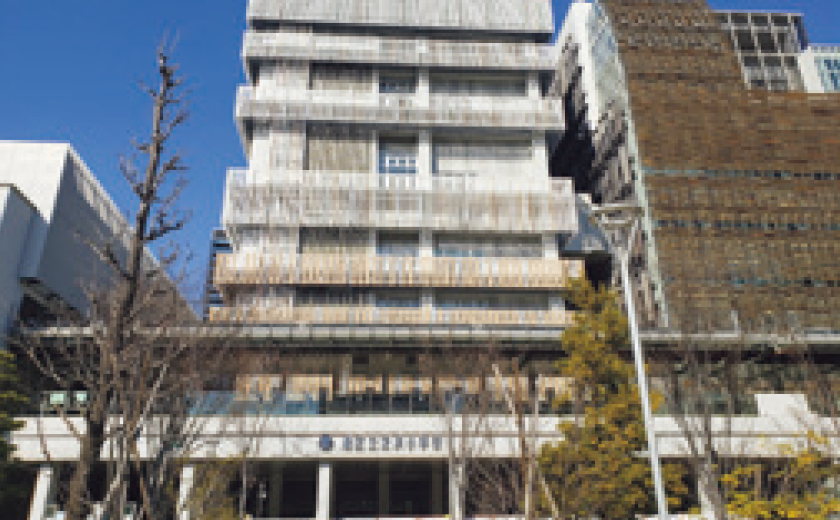

港区立郷土歴史館

平成30(2018)年、港区白金台に開館しました。昔の道具にふれたり、プロジェクションマッピングやタッチパネルを使ったりして、港区の自然·歴史·文化を学ぶことができます。

<写真:港区立郷土歴史館提供>

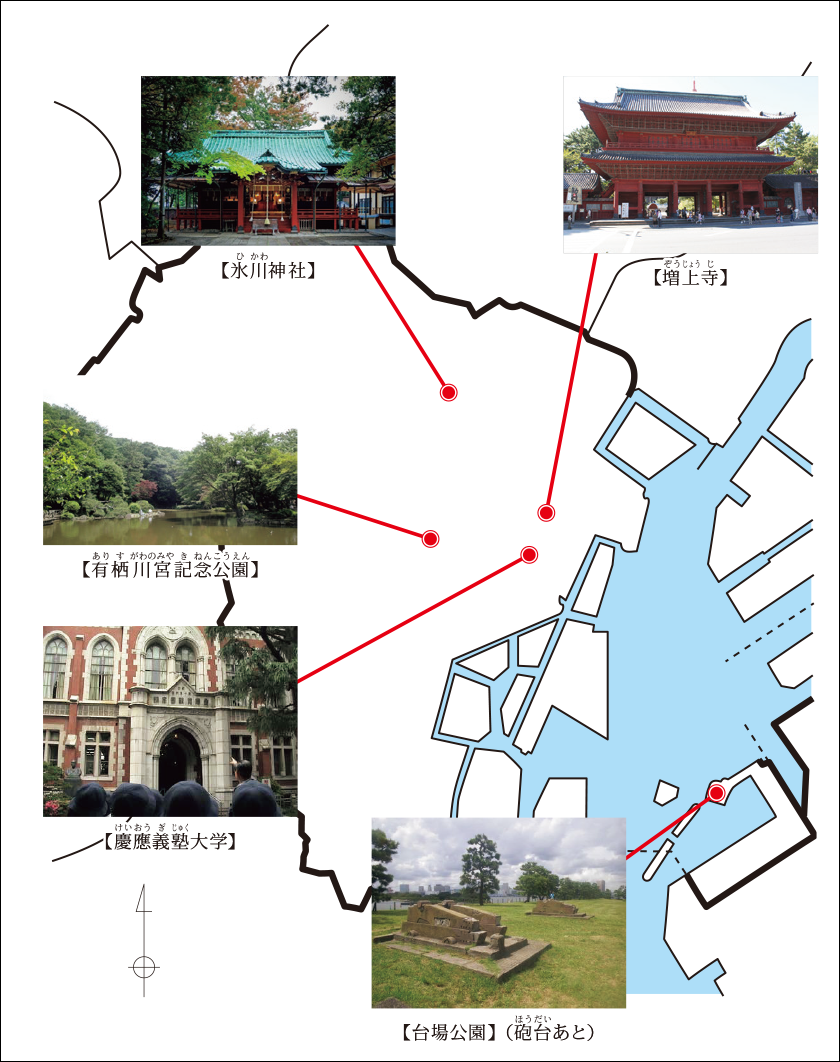

古くからあるたてものや場所

港区に古くからあるたて物や場所に行ってみましょう。昔から残っているものを調べると、昔の地いきの様子が分かりますよ。

港区に古くからあるたて物や場所に行ってみましょう。昔から残っているものを調べると、昔の地いきの様子が分かりますよ。

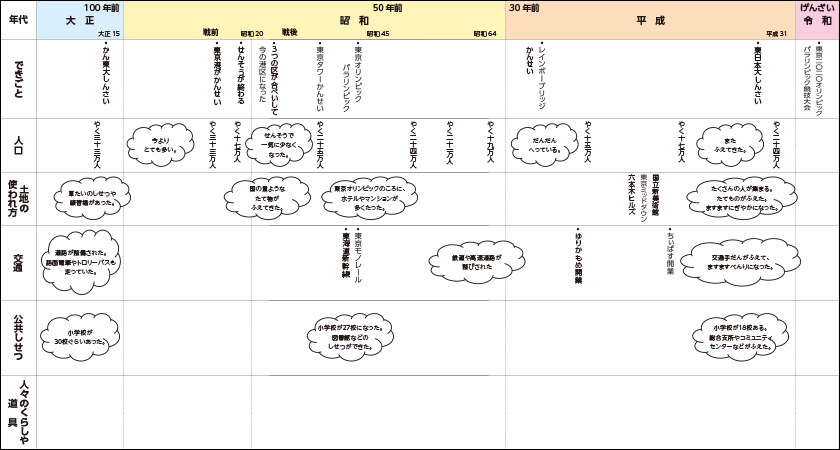

学習したことをまとめよう

調べたことを年表にまとめよう。

港区の様子のうつりかわりについて調べて分かったことを年表にまとめているよ。もう少しでかんせいだね。

港区の様子のうつりかわりについて調べて分かったことを年表にまとめているよ。もう少しでかんせいだね。

画像シートを使ってみてもいいね。

画像シートを使ってみてもいいね。

港区の様子うつりかわり画像シート

年表に活用してみよう。

年表

ゆうきさんたちは、出来上がった年表を見て、話し合い、学習したことをまとめました。

学習問題

わたしたち住んでいる港区は、どのようにうつりかわってきたのでしょうか。

まとめ

わたしたちが住んでいる港区は、交通や土地の使われ方、公共しせつの様子が、人口のへんかとともにうつりかわり、よりよいまちづくりを進めている。

トップページ > 子育て・教育 > 子育て・家庭支援 > 役立つ読みもの > みなとく 小学生ページ > わたしたちの港区 > 港区の様子のうつりかわり > 港区の今と昔を調べてみよう