ここから本文です。

港区の様子のうつりかわりを調べよう

ゆうきさんたちは、学校や地いきの昔の様子がのっている記ねんしを見つけました。記ねんしのページをめくっていくと、昔の地図やそのころの様子を写した写真がたくさんのっていました。

ゆうきさんたちは、学校や地いきの昔の様子がのっている記ねんしを見つけました。記ねんしのページをめくっていくと、昔の地図やそのころの様子を写した写真がたくさんのっていました。

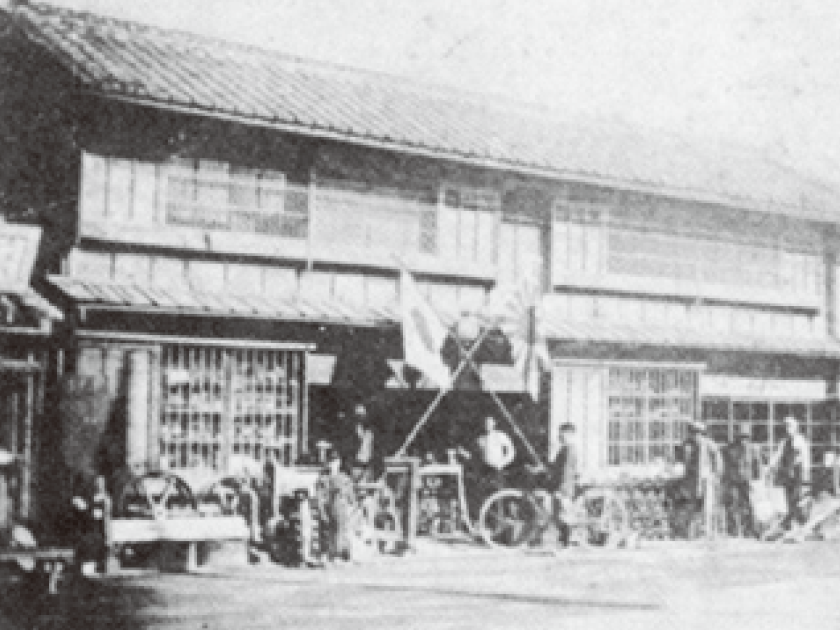

下の写真は、100年くらい前の学校のまわりの様子です。気づいたことを話してみましょう。

下の写真は、100年くらい前の学校のまわりの様子です。気づいたことを話してみましょう。

芝の食堂(大正11年)

田町1丁目きかい店(大正時代)

学習した「港区の様子」とはちがうね。

学習した「港区の様子」とはちがうね。

いつごろ今のようなまちになったのかな。

いつごろ今のようなまちになったのかな。

ゆうきさんたちは、記ねんしをさらに読んでみました。

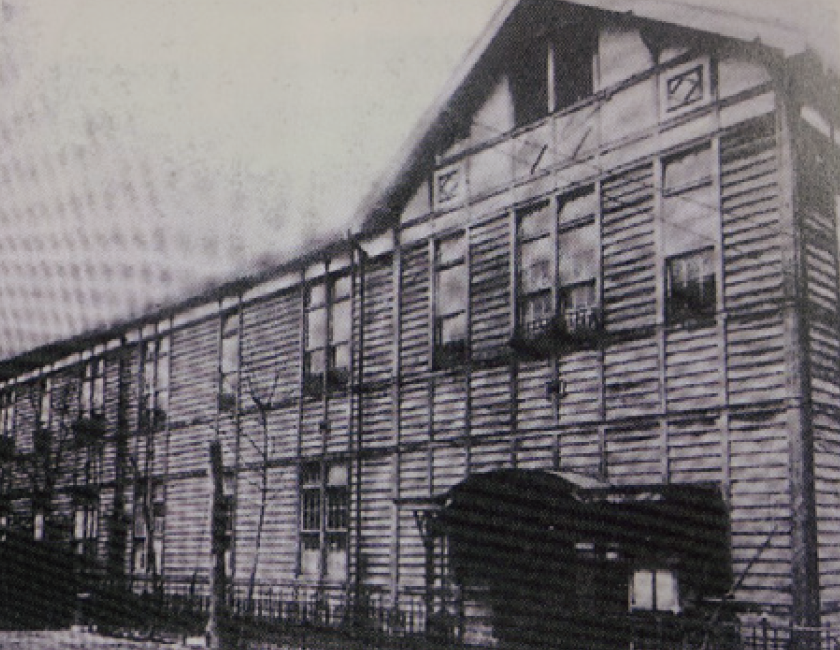

大正11(1922)年ころの芝小学校

- 当時、芝小学校では子どもの数がおよそ1,800人、31学級もあり1クラスが50名以上で、にぎやかそうだった。

- 大正12(1923)年9月1日に東京をはげしいじしんがおそった(関東大しんさい)。その後、東京では地震にも強い大きなビルが次々とたてられた。新しい交通きかんとして、地下鉄が走るようになった。道路が整びされ自動車が多く走るようになった。

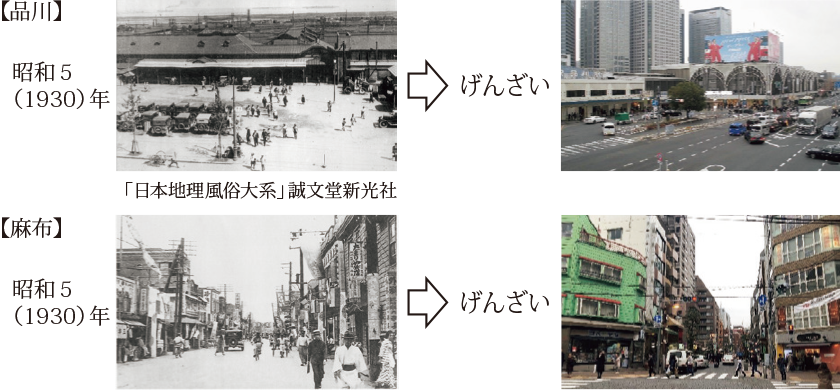

港区六本木の写真をくらべてみましょう。どんなちがいがありますか。

港区六本木の写真をくらべてみましょう。どんなちがいがありますか。

<「日本地理風俗大系」誠文堂新光社>

写真を見るときのポイント

- 全体をみくらべる

- 細かいところに注目して見る

港区のほかの地区の様子も調べてみました。

たて物はひくいね。昔は、駅ビルなどもないね。

たて物はひくいね。昔は、駅ビルなどもないね。

道路に線路があって、電車が走っているよ。

道路に線路があって、電車が走っているよ。

まちにいる人の服そうがちがうよ。

まちにいる人の服そうがちがうよ。

昔と今で、まちの様子は大きくかわっているよ。どのようにかわってきたのだろう。

昔と今で、まちの様子は大きくかわっているよ。どのようにかわってきたのだろう。

ゆうきさんたちが、かわっていく港区の写真を見て話し合っていると、先生が「港区のなりたち」について教えてくださいました。

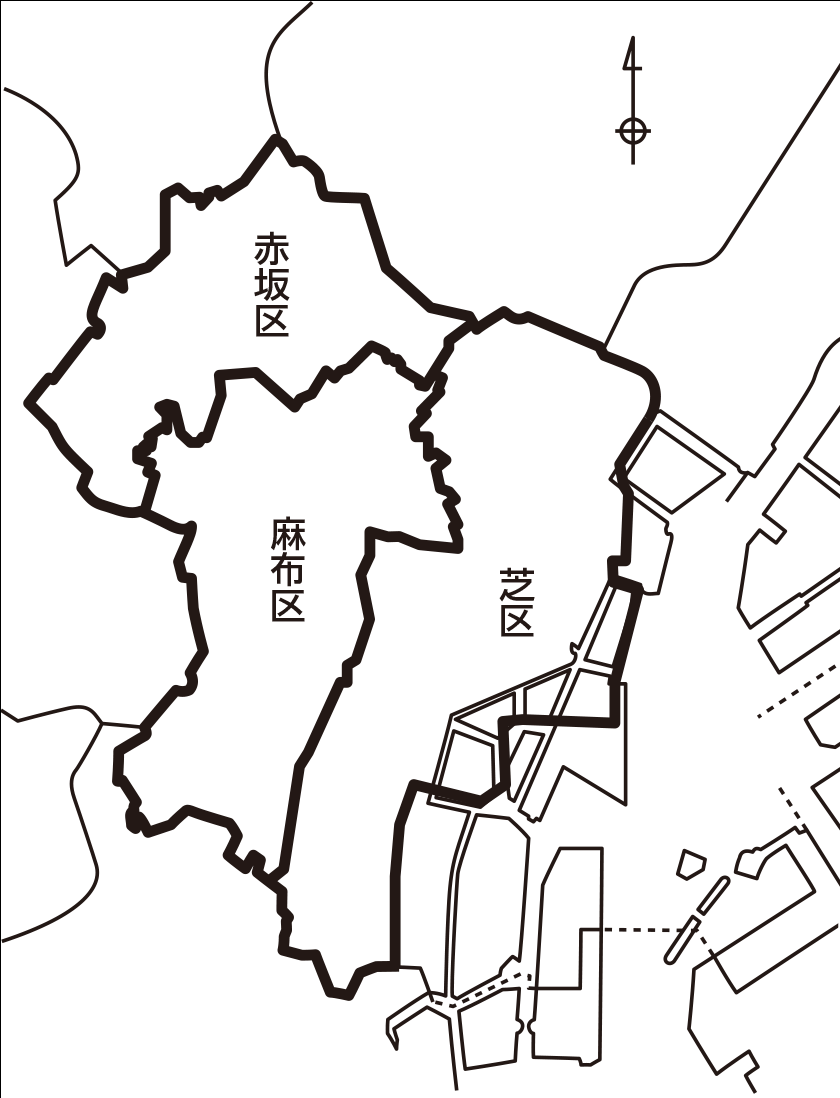

港区のなりたち

港区は、今から70年ほど前(昭和22年)に当時の芝区、麻布区、赤坂区の3つの区が合わさってできました。

さいしょは、1つの区ではなかったのだね。

さいしょは、1つの区ではなかったのだね。

気づいたことをもとに、ゆうきさんたちは、学習問題をつくりました。

みなさんのクラスでも学習問題を、作ってみましょう。

学習問題

わたしたちの住んでいる港区は、どのようにうつりかわってきたのでしょうか。

学習計画をたてよう

ゆうきさんたちは、学習問題について予想を出し合って、それらを整理しました。

人口について

今は昔にくらべて住んでいる人がふえているんじゃないかな。

今は昔にくらべて住んでいる人がふえているんじゃないかな。

公共しせつの様子について

わたしたちの学校は、古くからあるよ。今は、18校あるけれど、昔はそんなに多くはなかったんじゃないかな。

わたしたちの学校は、古くからあるよ。今は、18校あるけれど、昔はそんなに多くはなかったんじゃないかな。

土地の使われ方について

今、高いビルになっているところも、昔は田んぼや畑だったんじゃないかな。

今、高いビルになっているところも、昔は田んぼや畑だったんじゃないかな。

人々のくらしや道具について

道具がかわってきているから、人々のくらしも、かわってきていると思うよ。

道具がかわってきているから、人々のくらしも、かわってきていると思うよ。

交通の広がりについて

道路が作られて、車がふえていったんじゃないかな。

道路が作られて、車がふえていったんじゃないかな。

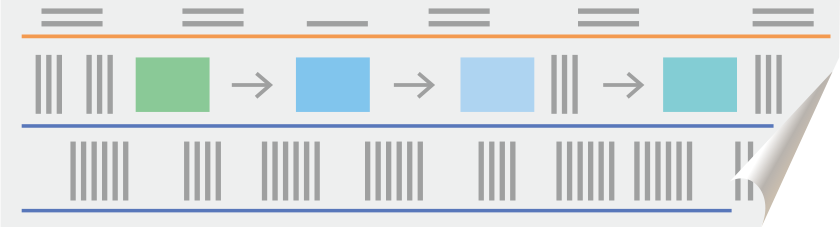

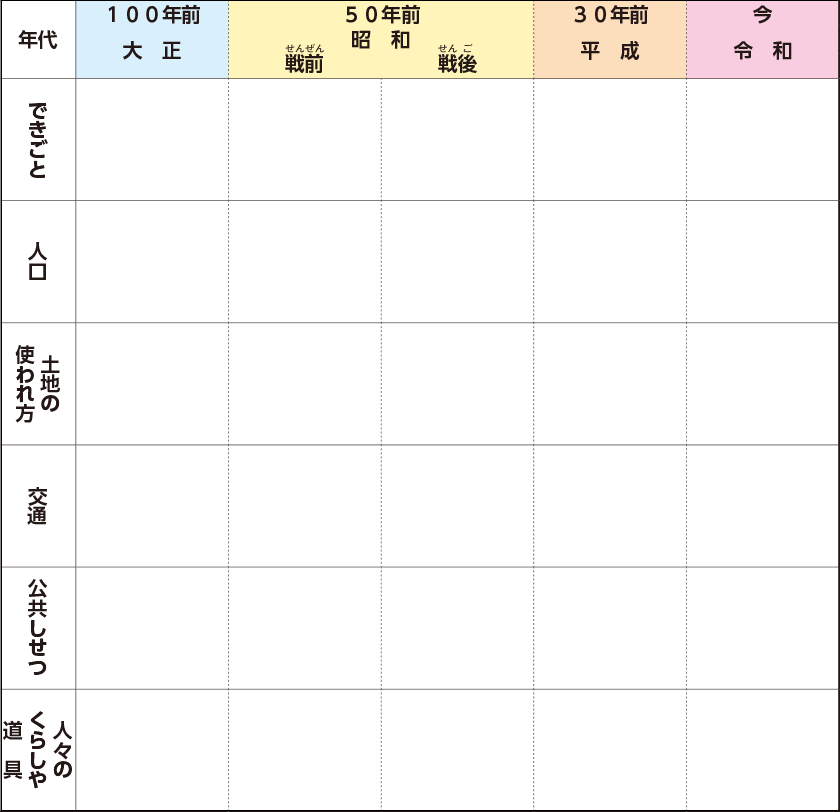

年表にまとめてみよう

みんなの予想をもとに、人口、土地、交通、公共しせつ、人々のくらしや道具のうつりかわりについて調べ、わかったことを年表にまとめましょう。

みんなの予想をもとに、人口、土地、交通、公共しせつ、人々のくらしや道具のうつりかわりについて調べ、わかったことを年表にまとめましょう。

年表とは、それぞれの年のできごとを古い年から年代順にならべて表したもの。

年表にまとめると、うつりかわりが見やすくなるね。

年表にまとめると、うつりかわりが見やすくなるね。

年表のつくり方

- 調べて分かったことをひとつずつふせんにまとめる。

- ふせんや写真をこう目ごとにあつめる。

(できごと・人口・土地の使われ方・交通・公共しせつ・人々のくらしや道具など) - こう目ごとに集まったふせんや写真を古い順番にならべる。

- ならべたふせんや写真を見ながら、年表を仕上げる。

100年前、50年前、今と、港区の様子はどうかわっているかな。

100年前、50年前、今と、港区の様子はどうかわっているかな。

トップページ > 子育て・教育 > 子育て・家庭支援 > 役立つ読みもの > みなとく 小学生ページ > わたしたちの港区 > 港区の様子のうつりかわり > 港区の様子のうつりかわりを調べよう