○港区職員の通勤手当支給規程

昭和五十三年三月三十日

訓令甲第十号

(目的)

第一条 この規程は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十二条第七項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(通勤距離の測定)

第二条 所属長は、給与条例第十二条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第三条 職員が新たに給与条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合又は同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、通勤届(第一号様式)によりその通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。

一 所属長を異にして異動した場合

二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合

三 前号に掲げる変更により給与条例第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合

2 給与条例第十二条第三項の規定による通勤手当の支給を受けようとする職員は、前項の通勤届のほか、新幹線等利用届(第二号様式)を速やかに所属長に届け出なければならない。当該通勤手当の支給を受けている職員が、前項各号のいずれかに該当するに至った場合も、同様とする。

(確認及び決定)

第四条 所属長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その者が給与条例第十二条第一項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第五条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第六条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

第七条 港区職員の通勤手当に関する規則(平成十七年港区規則第百四十七号。以下「規則」という。)第八条第一項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱については、前条第三項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。

2 給与条例第十二条第五項並びに規則第十五条及び第十六条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

第九条 給与条例第十二条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 給与条例第十二条第一項の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつたときには、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 給与条例第十二条第一項の職員が、支給対象期間の当初から規則第十五条第三号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第一項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

付則

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

付則(平成一一年一二月一六日訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

付則(平成一七年九月三〇日訓令甲第二二号)

この訓令は、平成十七年十月一日から施行する。

付則(平成一七年一二月一五日訓令甲第二八号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

付則(令和三年三月三一日訓令甲第一三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

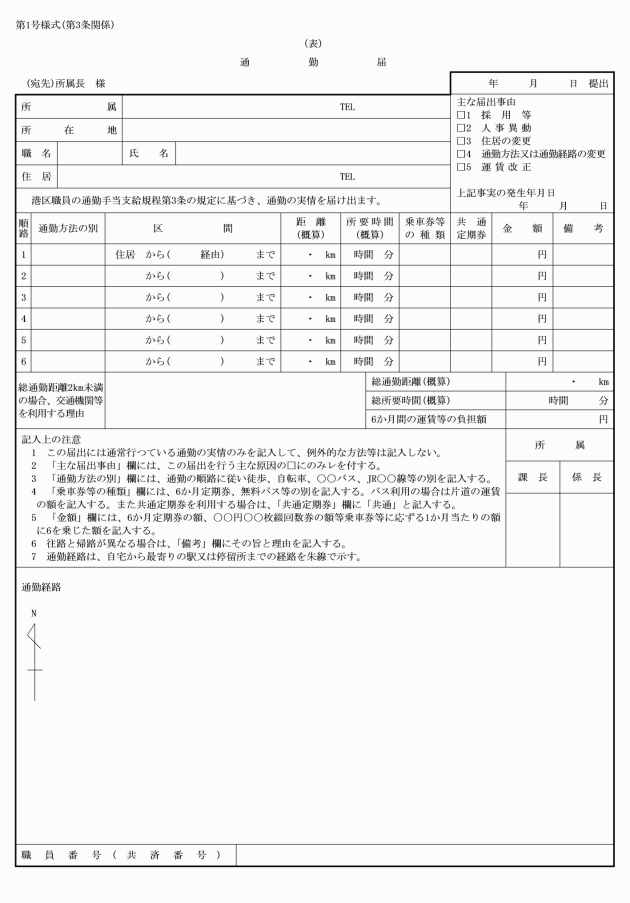

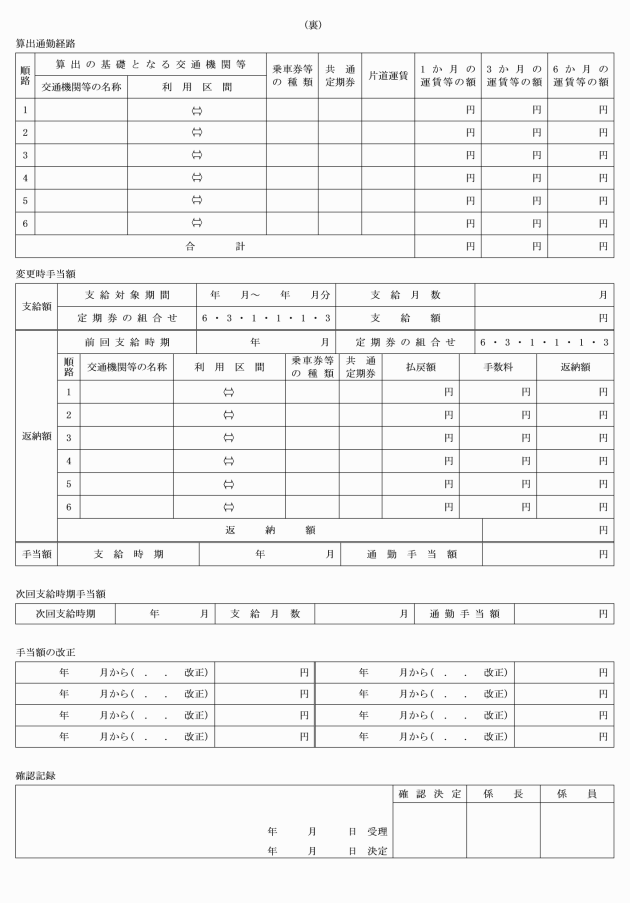

第1号様式(第3条関係)

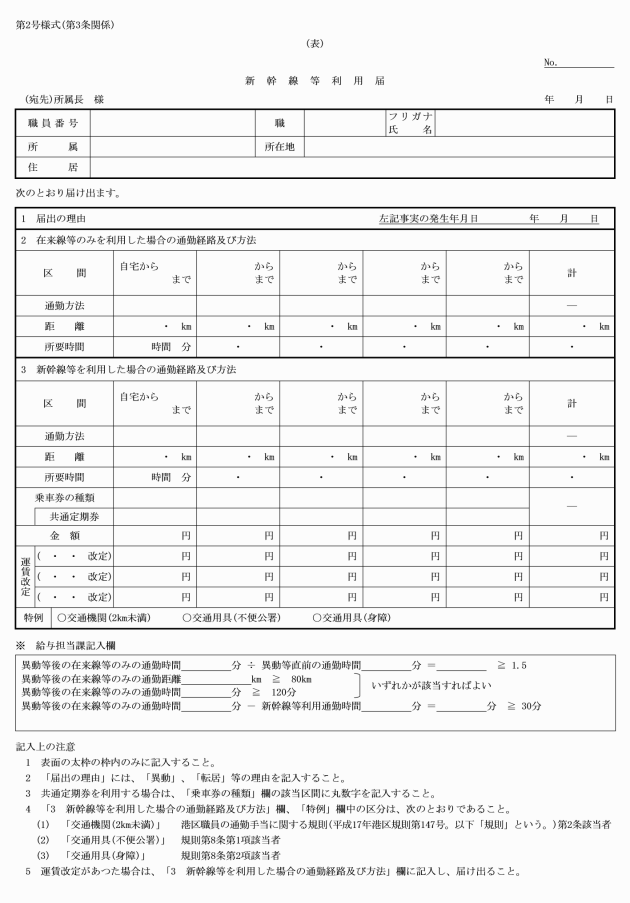

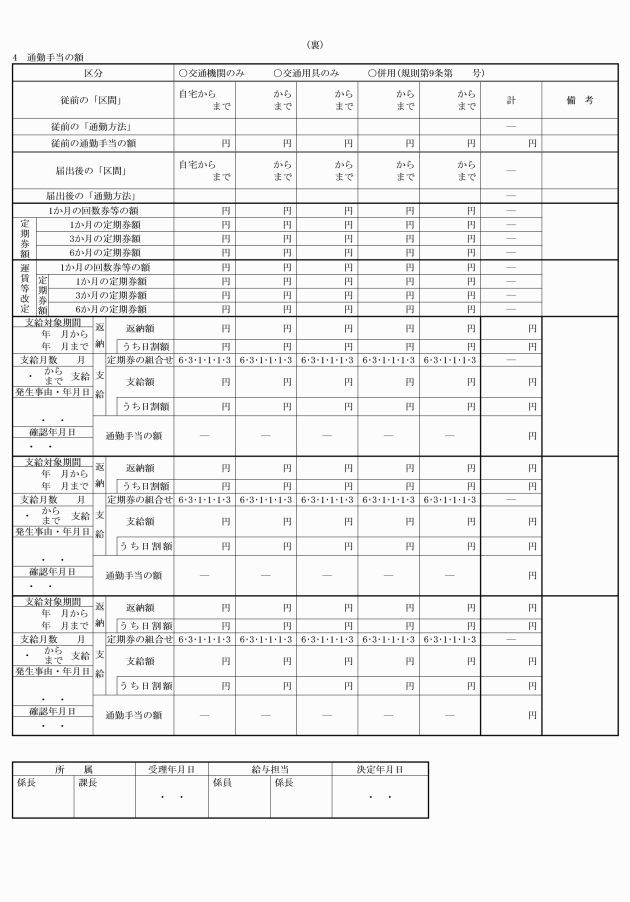

第2号様式(第3条関係)