○港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成十四年三月二十九日

教育委員会規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成十四年港区条例第十七号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し、必要な事項を定める。

(災害の報告)

第二条 港区立小学校及び中学校の校長は、その学校の学校医等が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに別記第一号様式による公務災害発生報告書を作成し、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 教育委員会は、条例第三条で準用する公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)第十条第一項後段(政令第十五条第六項において準用する場合を含む。)、政令第十一条第一項後段又は政令第二十条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。政令第八条第二項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。

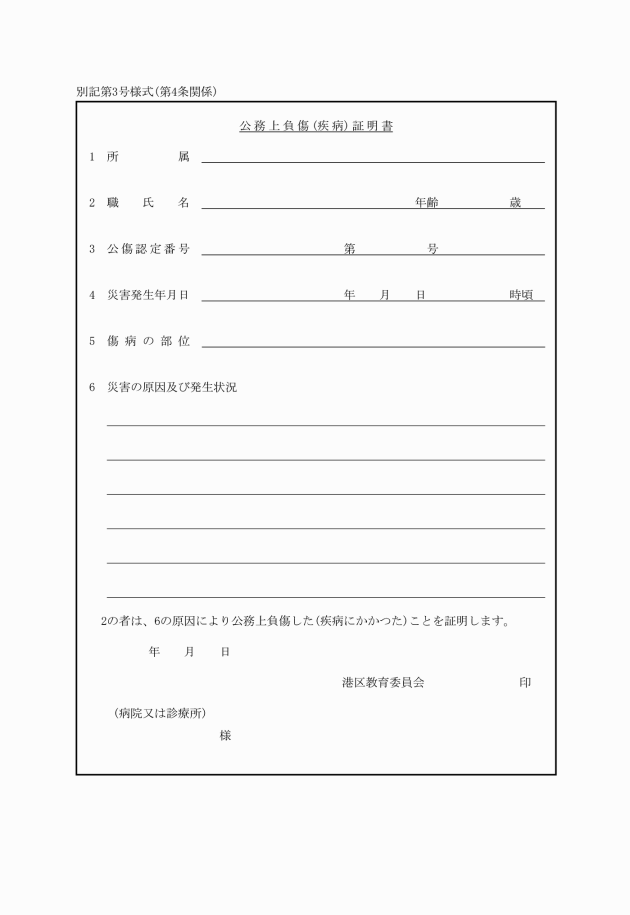

一 療養補償 公務災害療養補償請求書(別記第三号様式)

二 休業補償 公務災害休業補償請求書(別記第四号様式)

三 傷病補償 傷病補償年金請求書(別記第五号様式)

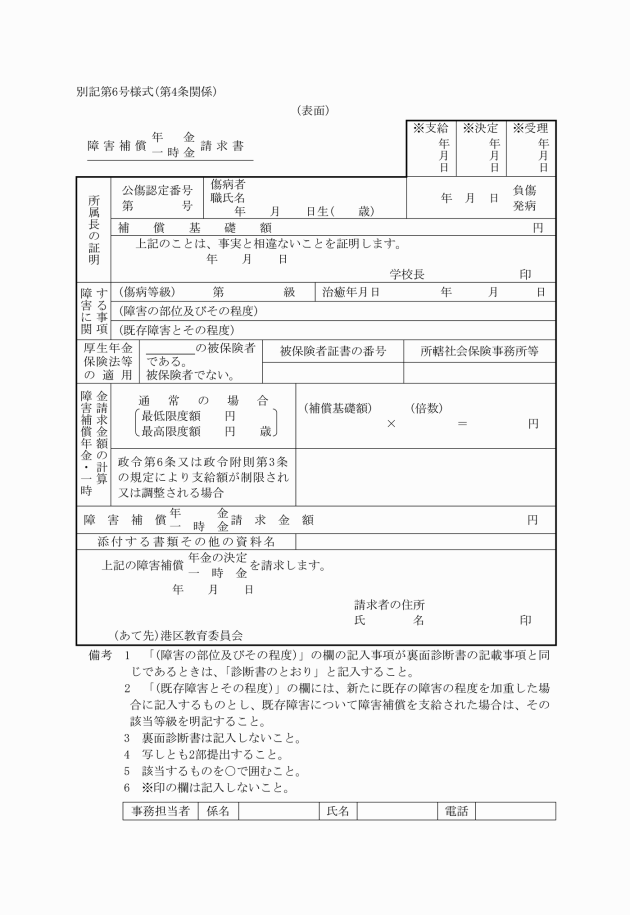

四 障害補償 障害補償/年金/一時金/請求書(別記第六号様式)

障害補償年金前払一時金請求書(別記第六号様式の二)

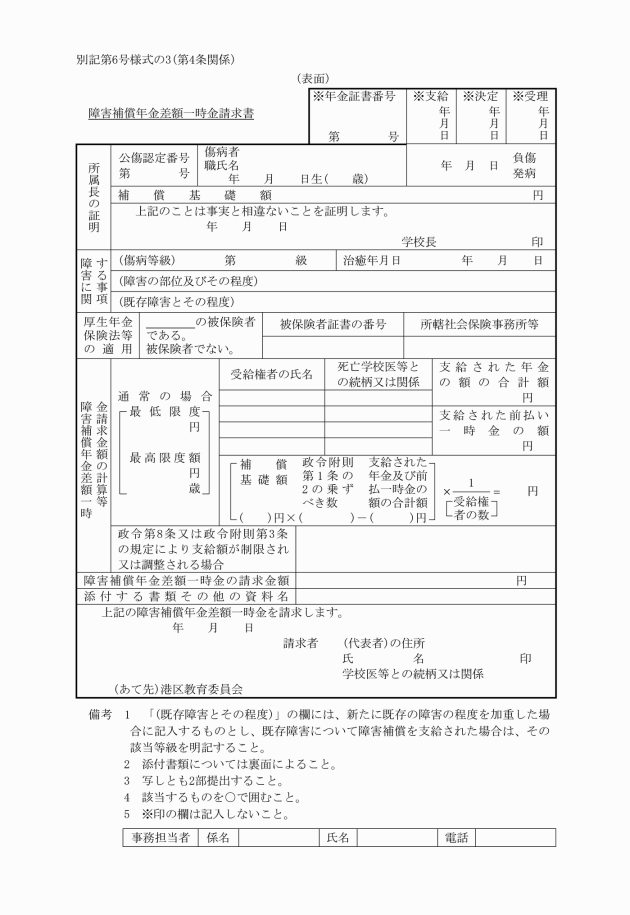

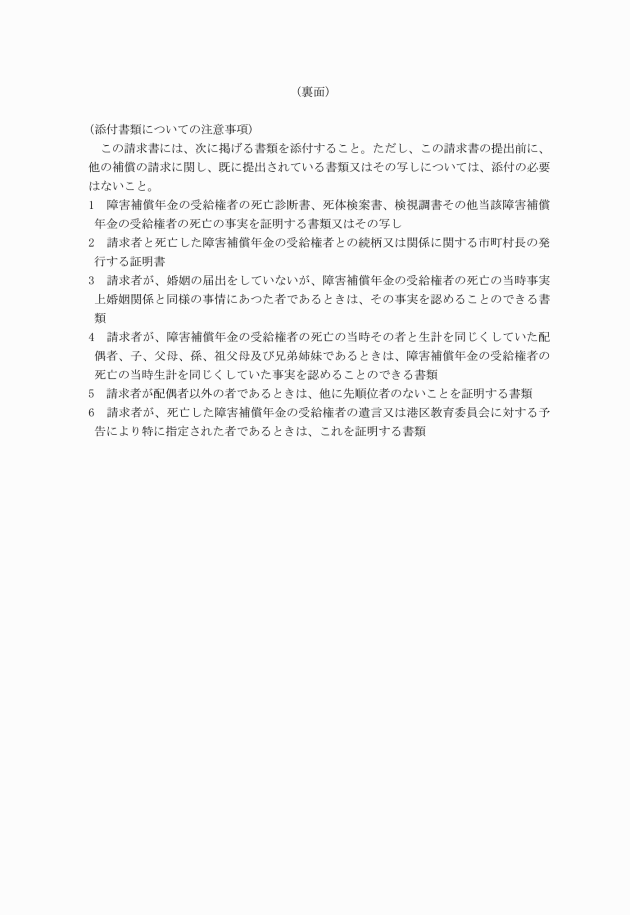

障害補償年金差額一時金請求書(別記第六号様式の三)

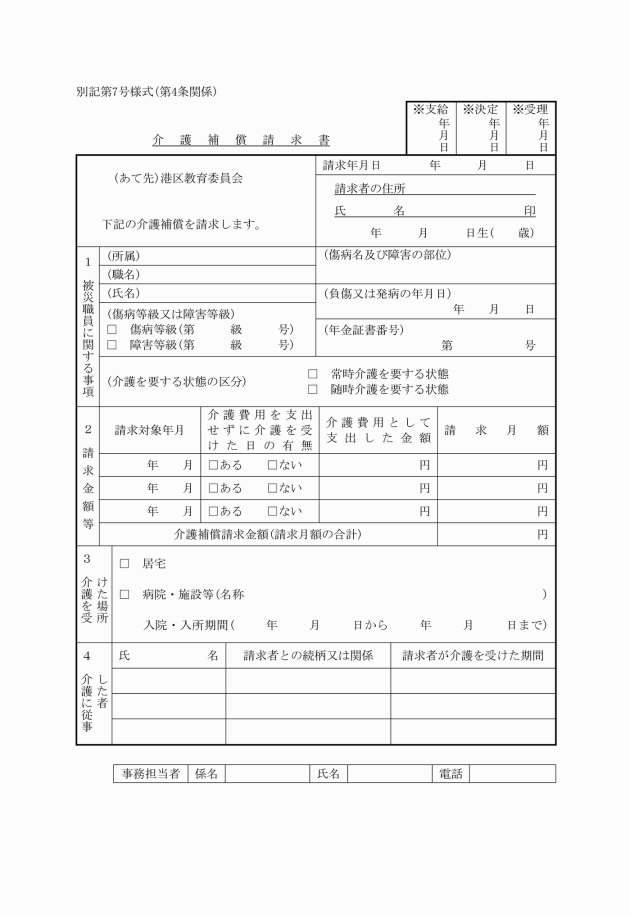

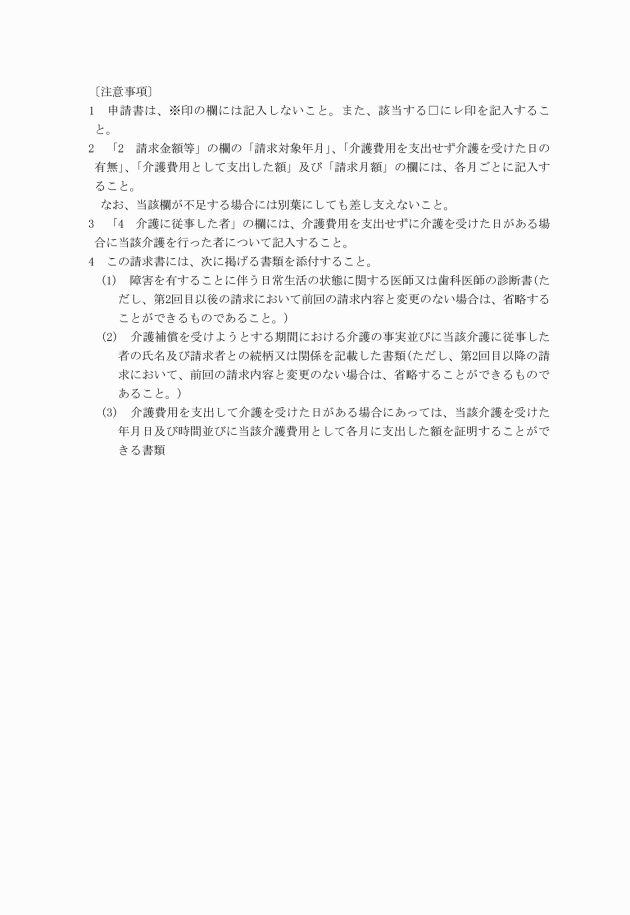

五 介護補償 介護補償請求書(別記第七号様式)

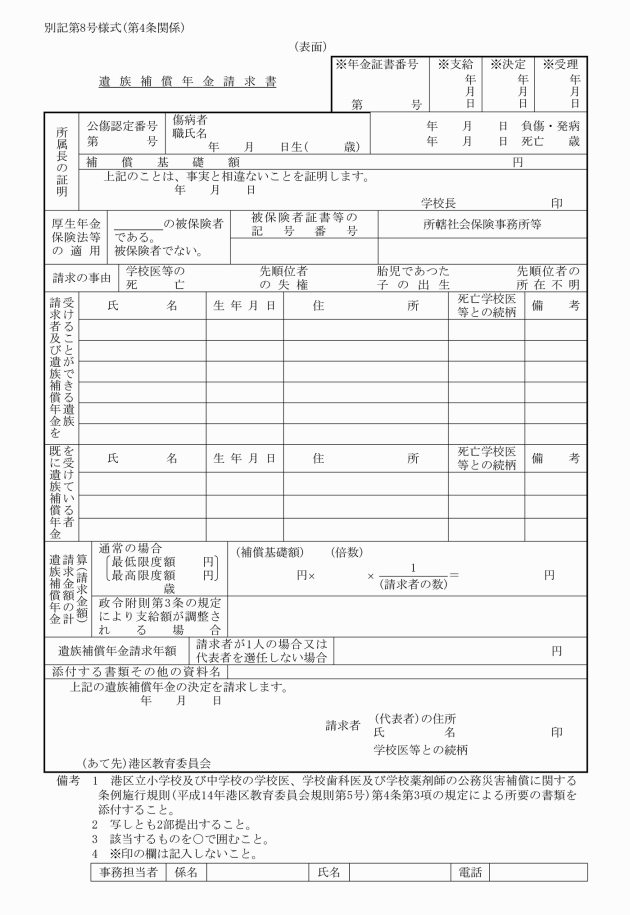

六 遺族補償 遺族補償年金請求書(別記第八号様式)

遺族補償一時金請求書(別記第八号様式の二)

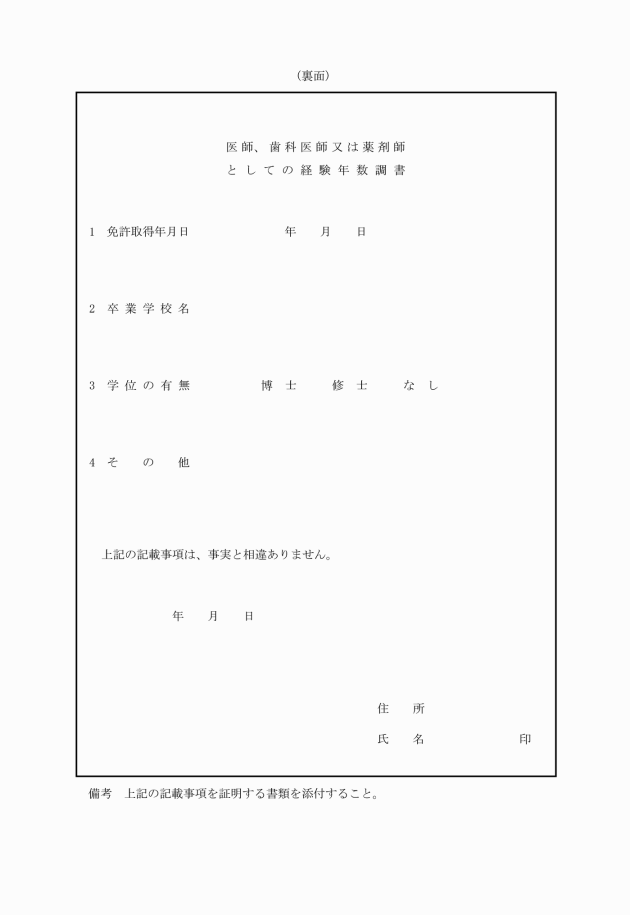

遺族補償年金前払一時金請求書(別記第八号様式の三)

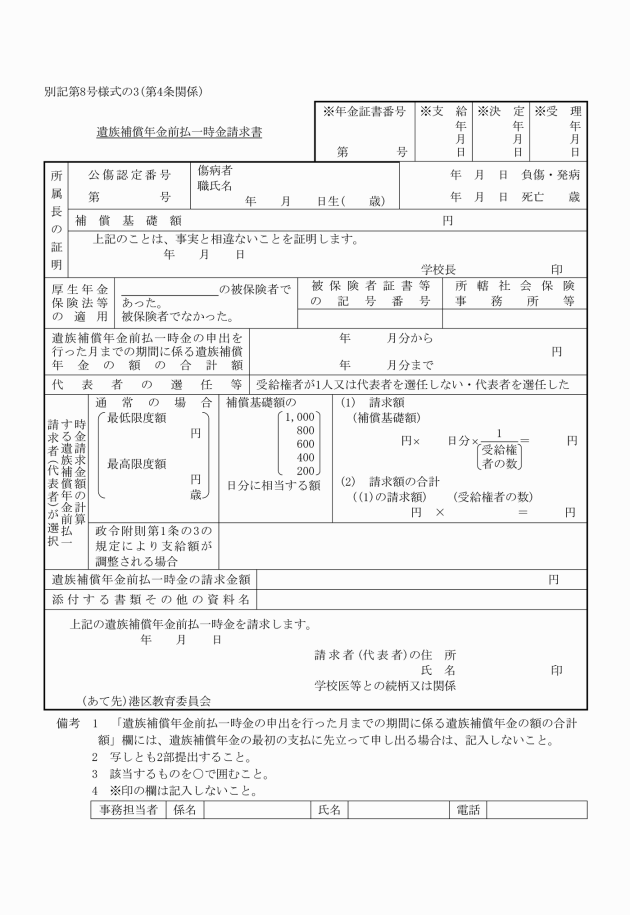

七 葬祭補償 葬祭補償請求書(別記第九号様式)

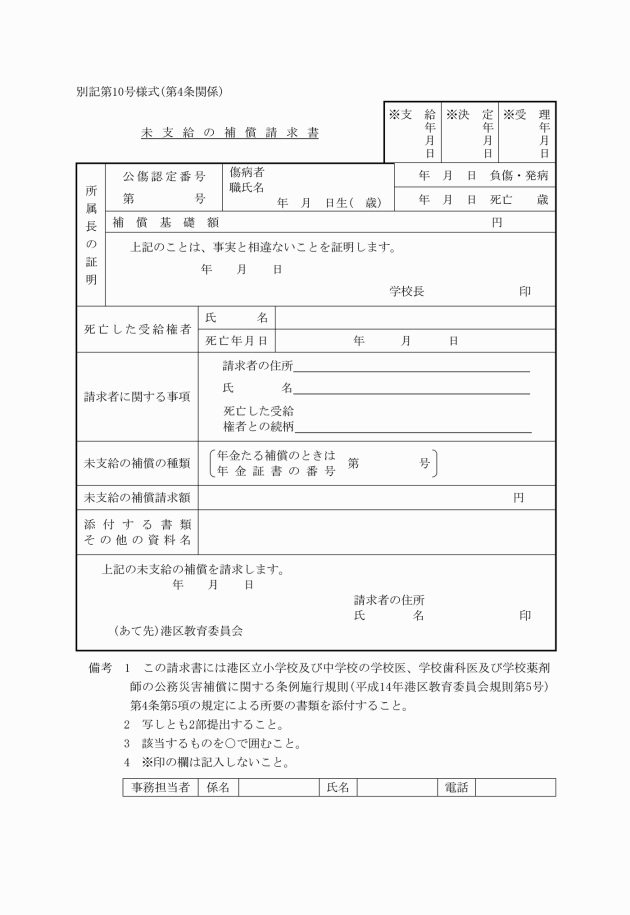

八 未支給の補償 未支給の補償請求書(別記第十号様式)

3 遺族補償年金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、遺族補償年金受給権者の変更に伴う請求の場合には、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

一 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

二 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長。以下同じ。)の発行する証明書

三 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

四 遺族補償請求者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

五 遺族補償請求者及びその他の遺族が政令第八条第一項第四号に定める障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類

六 その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

4 遺族補償一時金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、政令第十二条第一項第二号の規定により遺族補償年金受給権者の消滅に伴う請求の場合には、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

一 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

二 遺族補償請求者と死亡学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

三 遺族補償請求者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

四 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に政令第十三条の規定による先順位者のないことを証明する書類

五 遺族補償請求者が政令第十三条第一項第二号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

六 遺族補償請求者が政令第十三条第一項第三号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

七 遺族補償請求者が政令第十三条第三項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類

5 未支給の補償請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、未支給の補償請求者(以下「未支給請求者」という。)が遺族補償請求者であるときは、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

一 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し

二 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

イ 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

ロ 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

ハ 未支給請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

三 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、政令第二十条第二項の規定による先順位者のないことを証明する書類

四 死亡受給権者が死亡前に有していた第四条の規定による補償請求をしていなかったときは、当該請求を行うために必要な書類

(補償の支給方法)

第五条 教育委員会は、前条第一項各号に規定する補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

第六条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月一回以上支給する。

(年金たる補償の支払請求の方法)

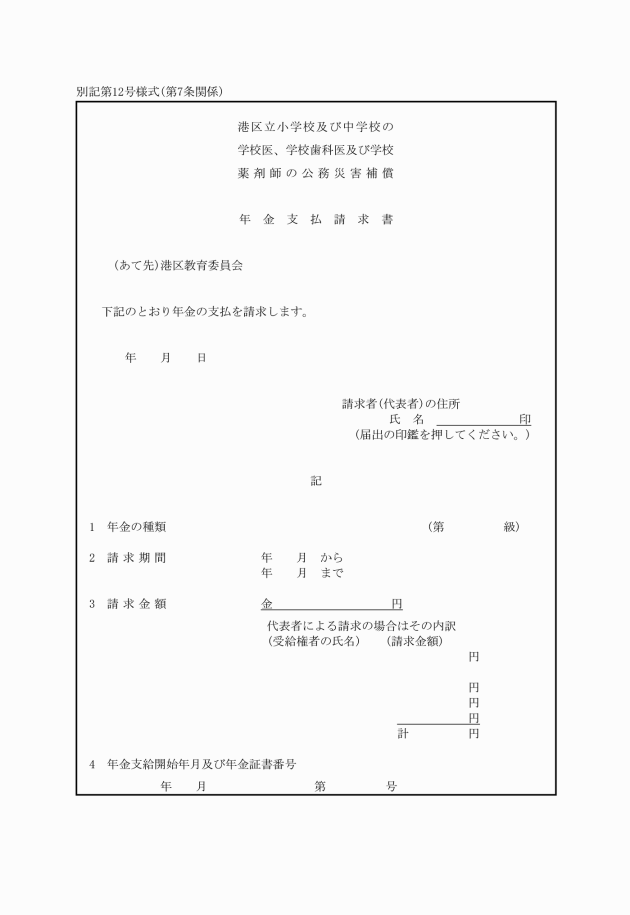

第七条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給を受けようとする者は、当該補償を受けるべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、政令第十六条第三項の規定によるそれぞれの支払期日の前月の末日までに、別記第十二号様式による年金支払請求書を教育委員会に提出しなければならない。

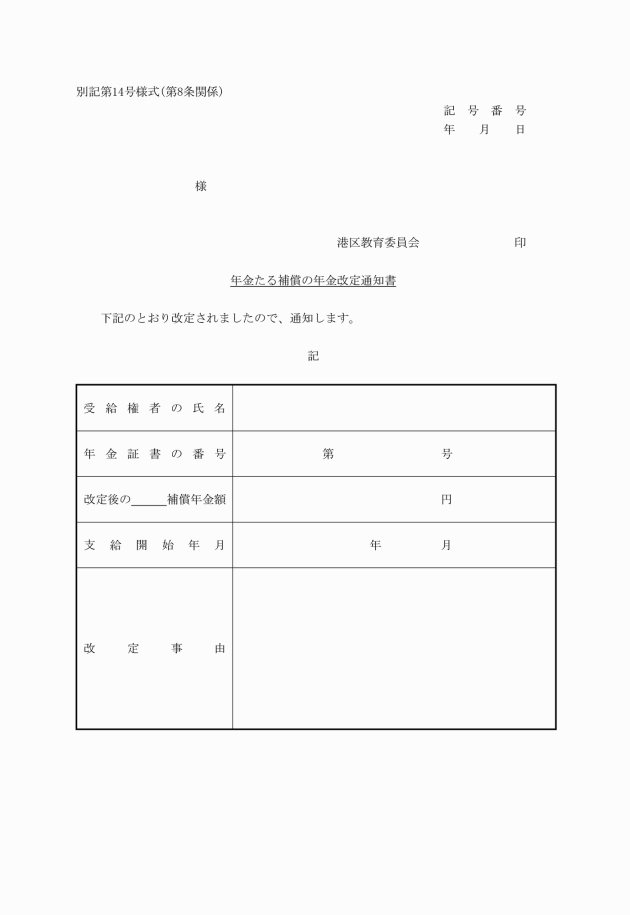

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第八条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に別記第十四号様式により速やかにその旨を通知するものとする。

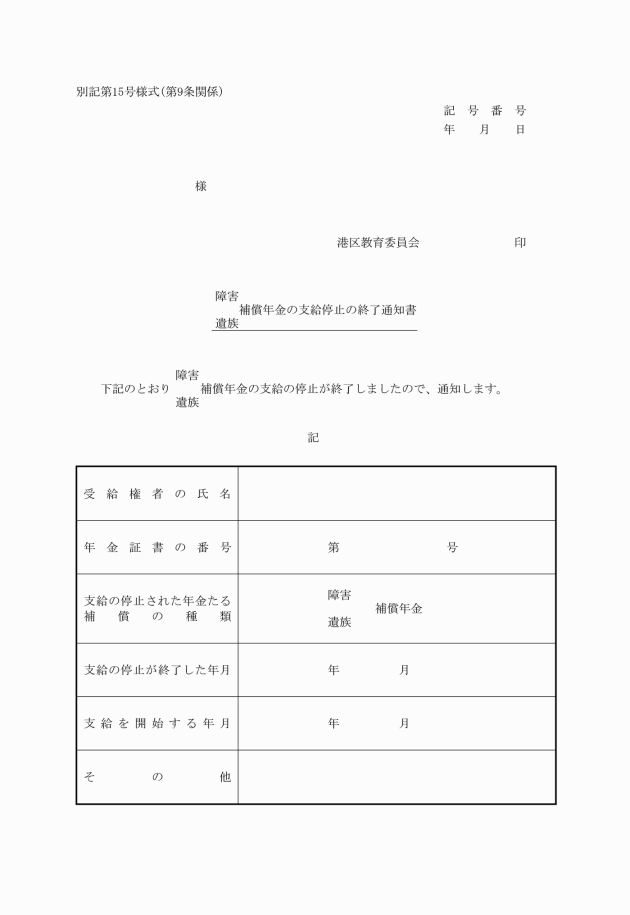

(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)

第九条 教育委員会は、政令附則第一条の三第五項(政令附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に別記第十五号様式により速やかにその旨を通知するものとする。

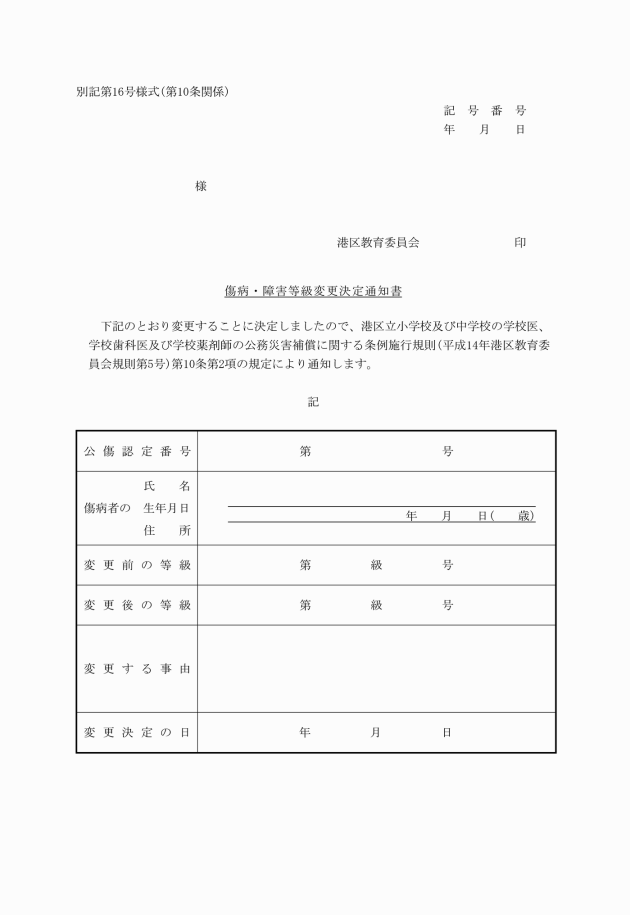

(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

第十条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき又は職権により、政令第四条の二第三項又は政令第五条第七項の規定による傷病補償又は障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

(休業補償及び障害補償の制限)

第十一条 教育委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2 教育委員会は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた学校医等に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)について休業補償を行わないことができる。

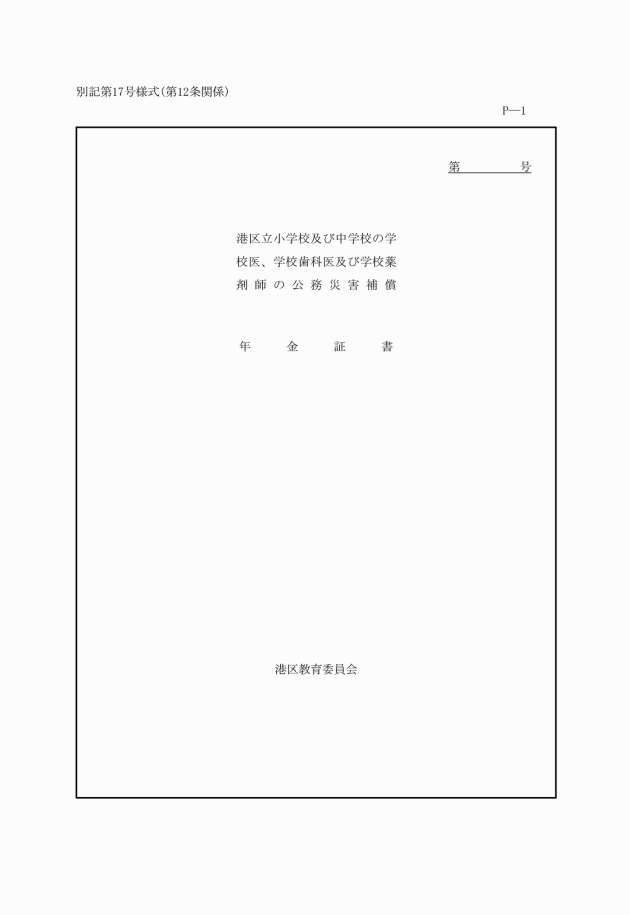

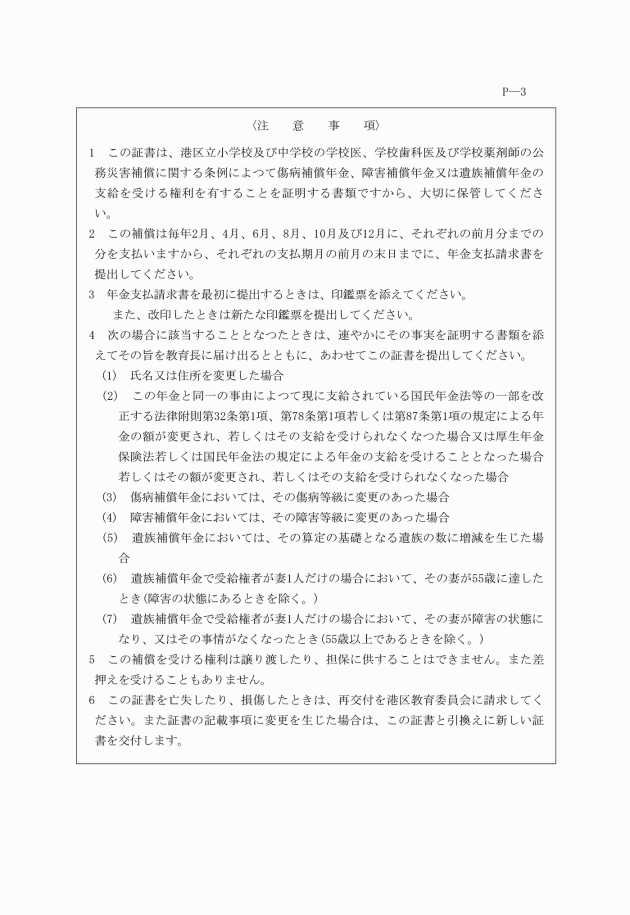

(年金証書)

第十二条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて別記第十七号様式による年金証書を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第十三条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第十四条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第十五条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

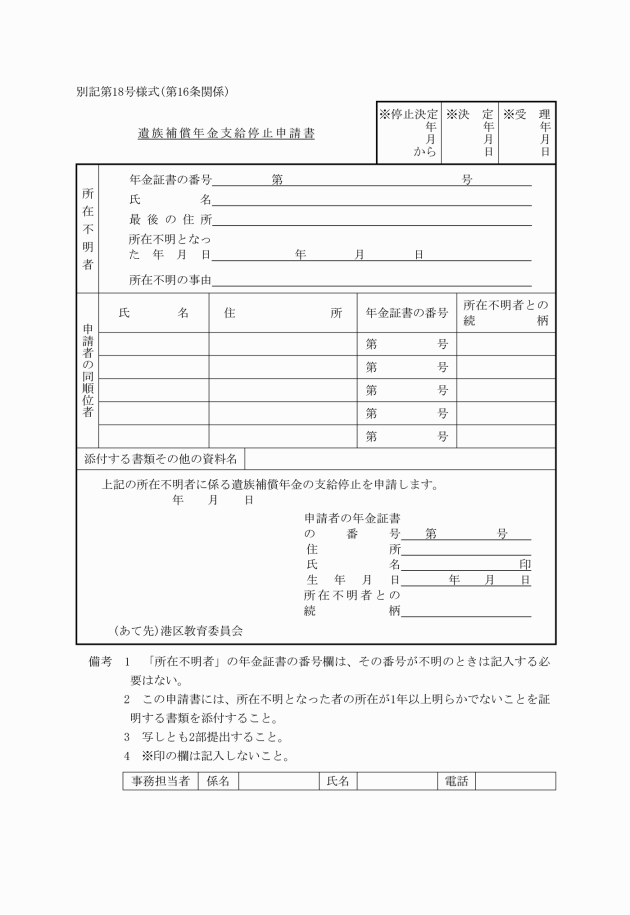

第十六条 政令第十一条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、別記第十八号様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

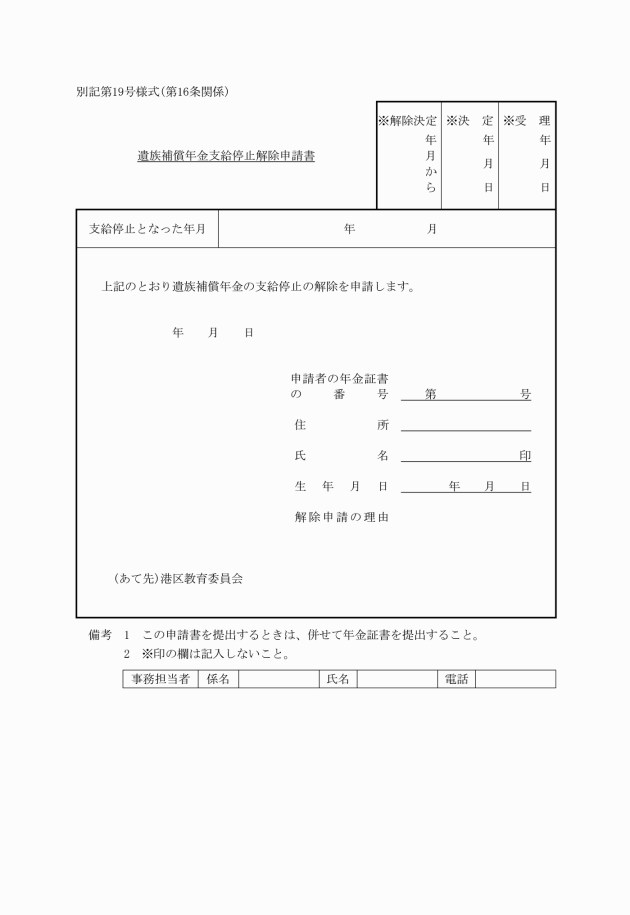

2 政令第十一条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、別記第十九号様式による申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(学校の長の助力及び証明)

第十七条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属の校長は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(届出)

第二十条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

一 氏名又は住所を変更した場合

二 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

イ その負傷又は疾病が治った場合

ロ その障害の程度に変更があった場合

三 傷害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

四 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

イ 政令第十条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

ハ 政令第九条第四項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(他の法令による給付との調整)

第二十一条 政令附則第三条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第二十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

付則

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

付則(平成一六年九月一五日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成十六年九月十五日から施行する。

付則(平成一七年三月二九日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

付則(平成二九年三月二八日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

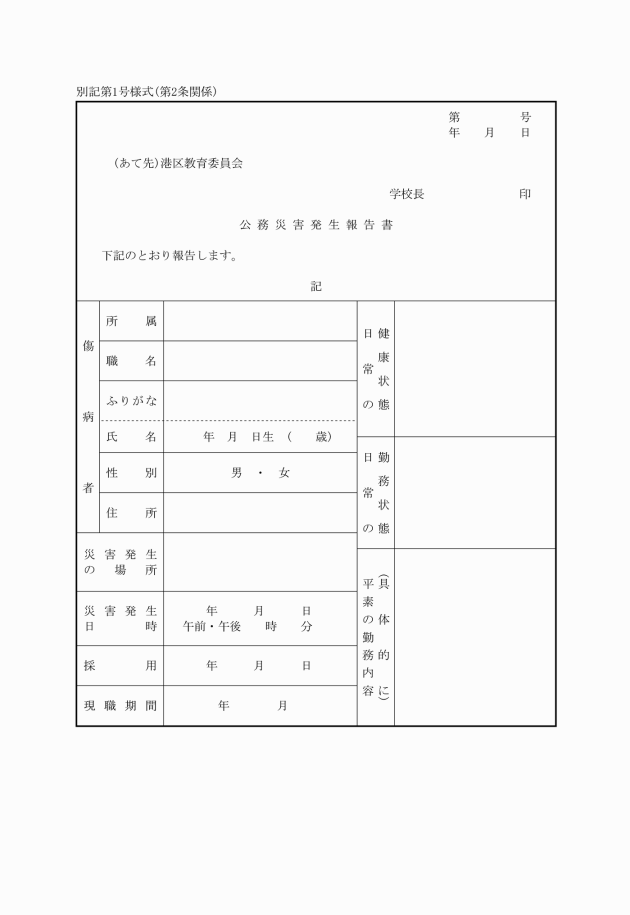

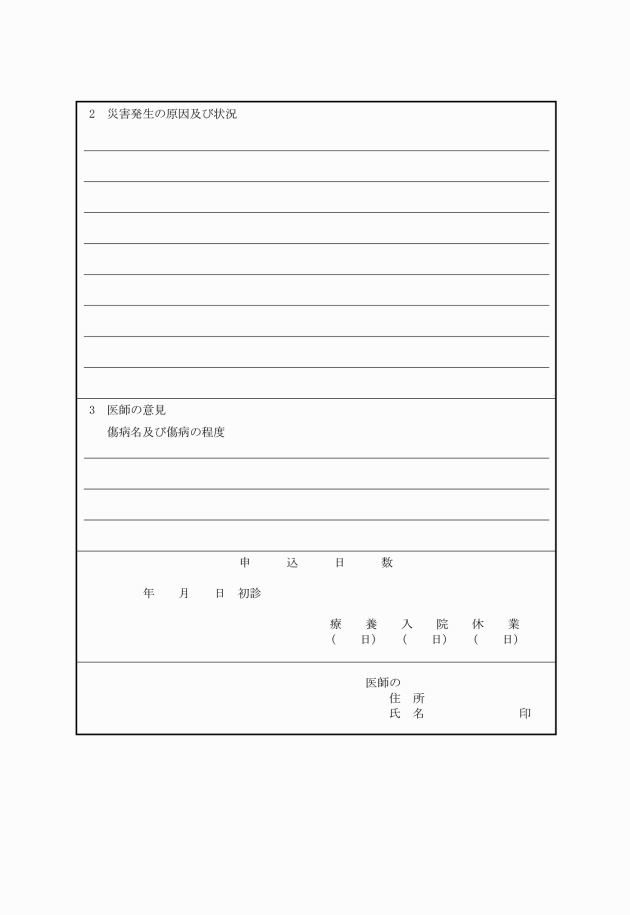

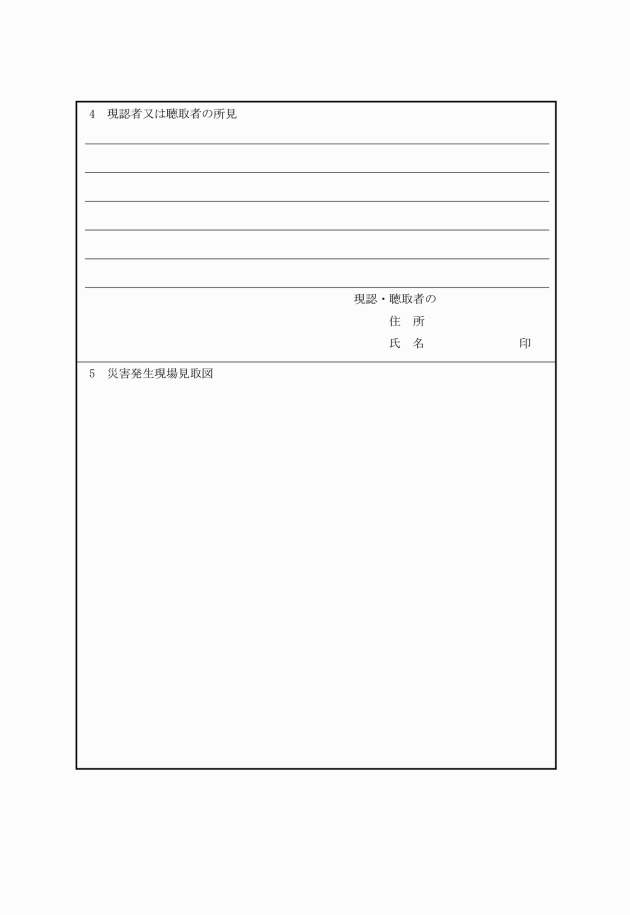

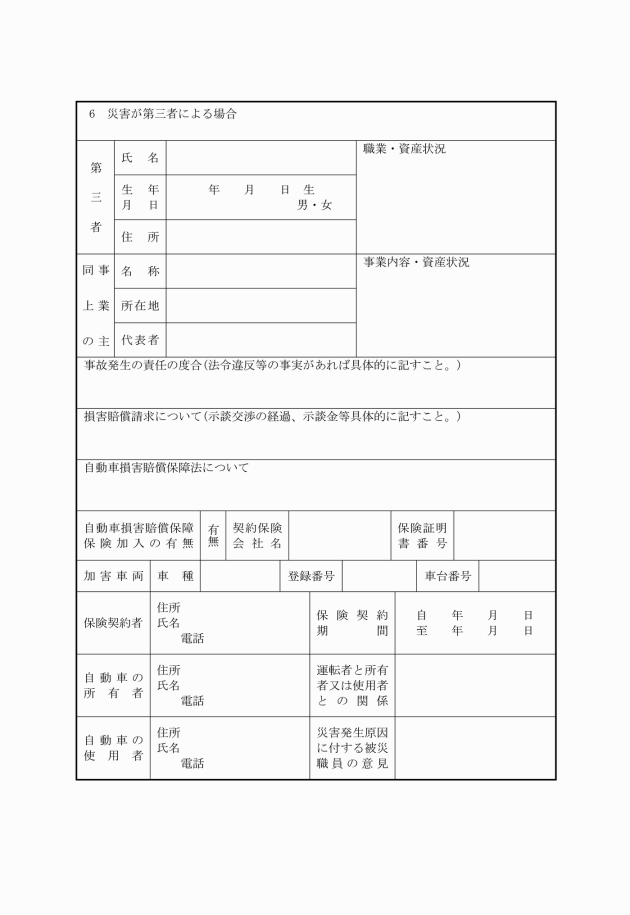

別記第1号様式(第2条関係)

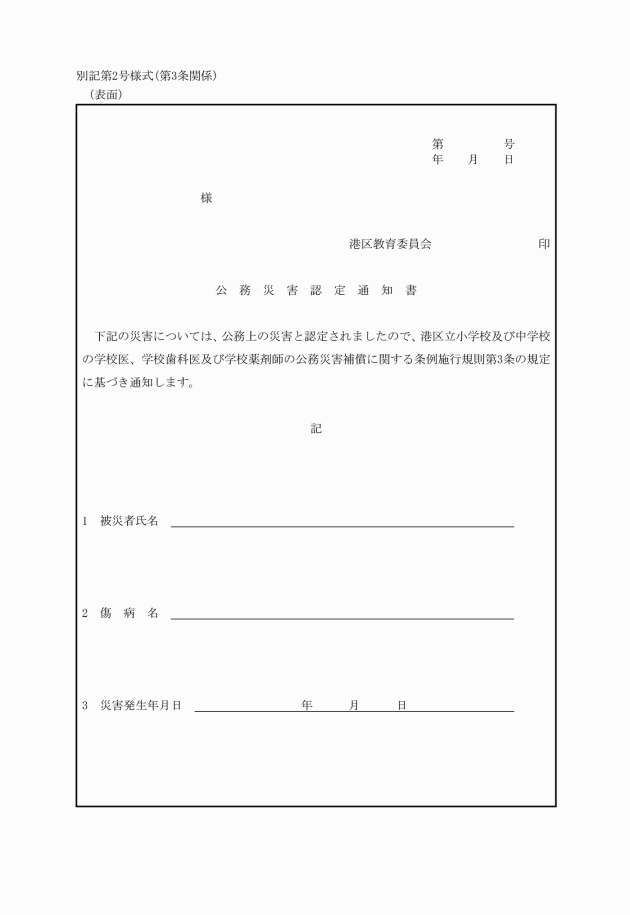

別記第2号様式(第3条関係)

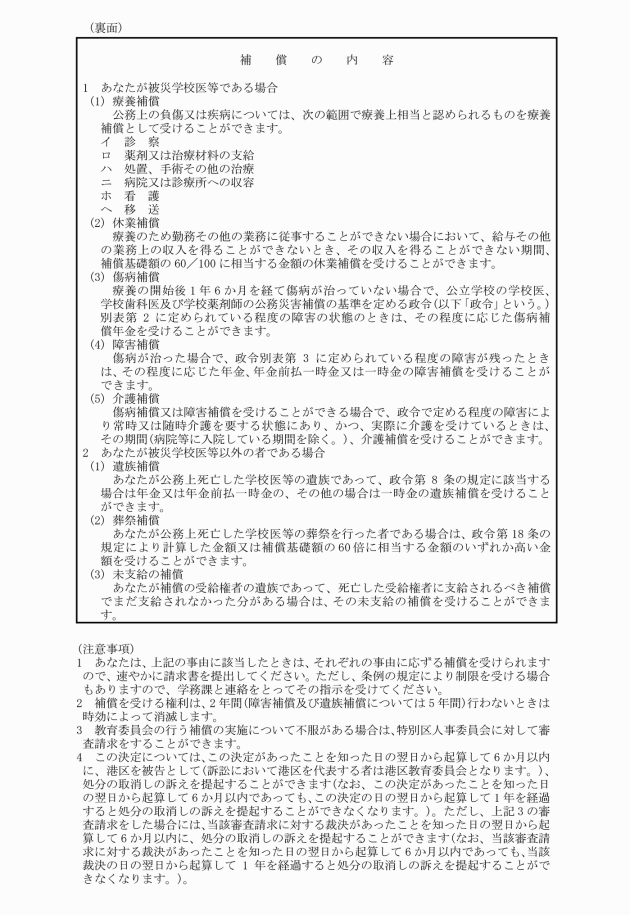

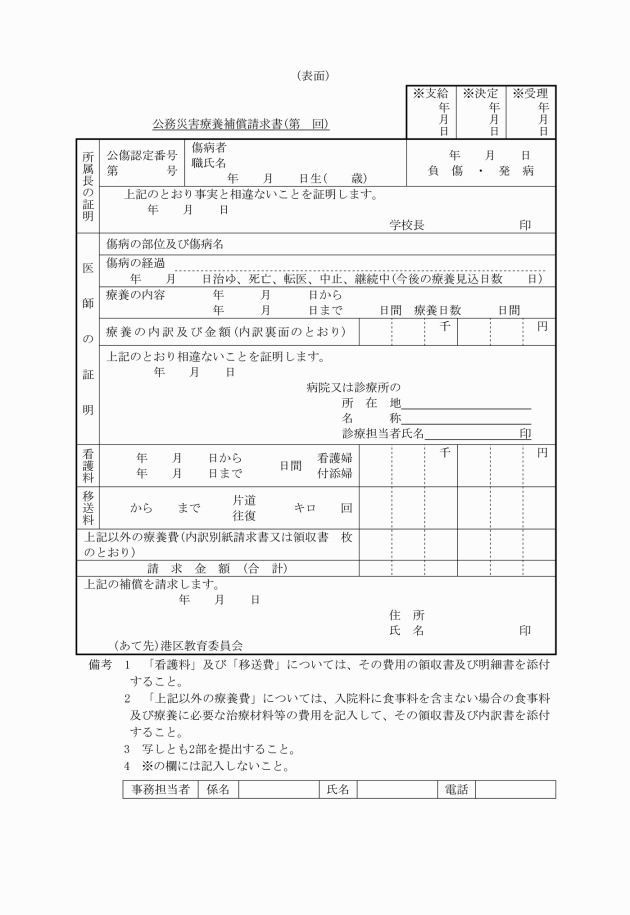

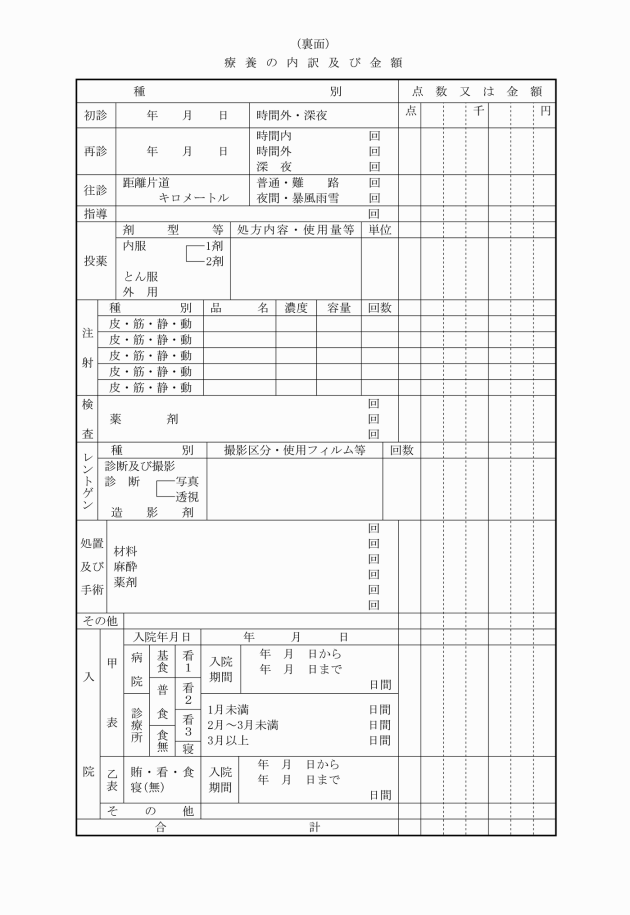

別記第3号様式(第4条関係)

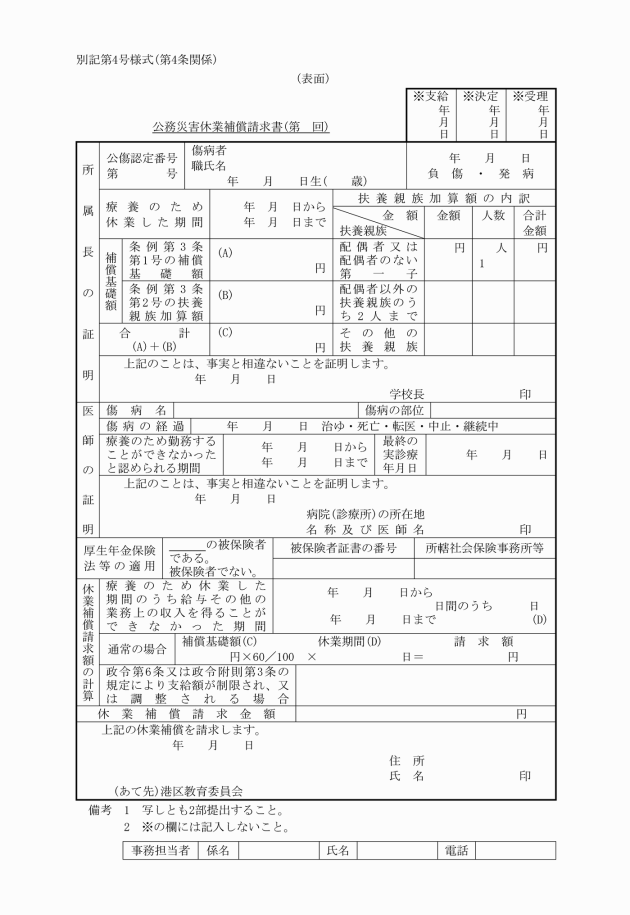

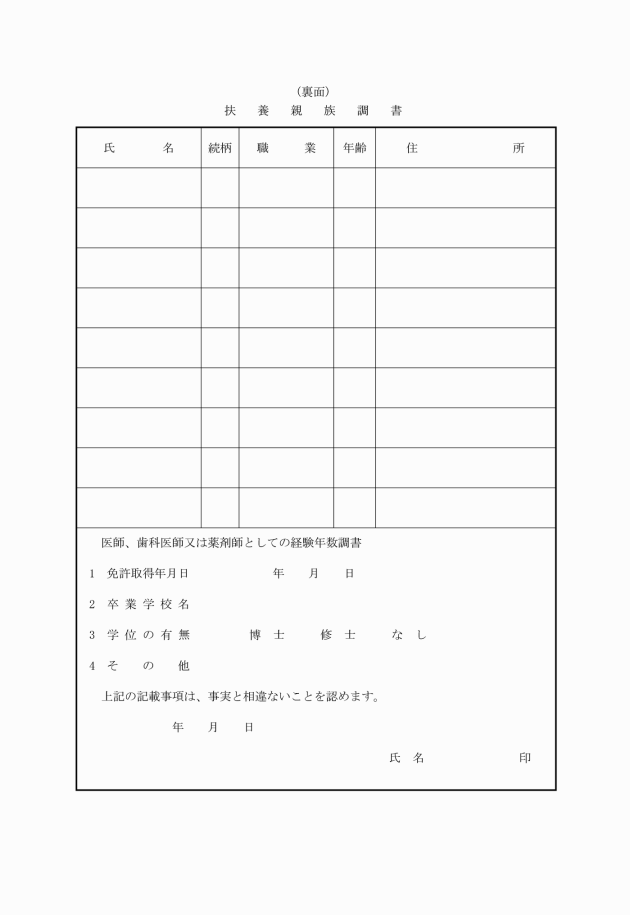

別記第4号様式(第4条関係)

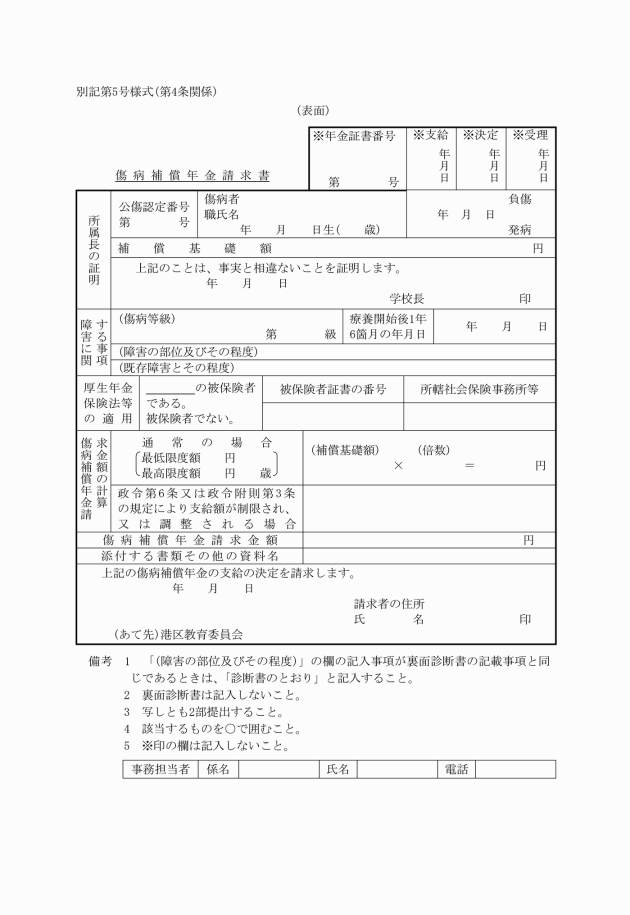

別記第5号様式(第4条関係)

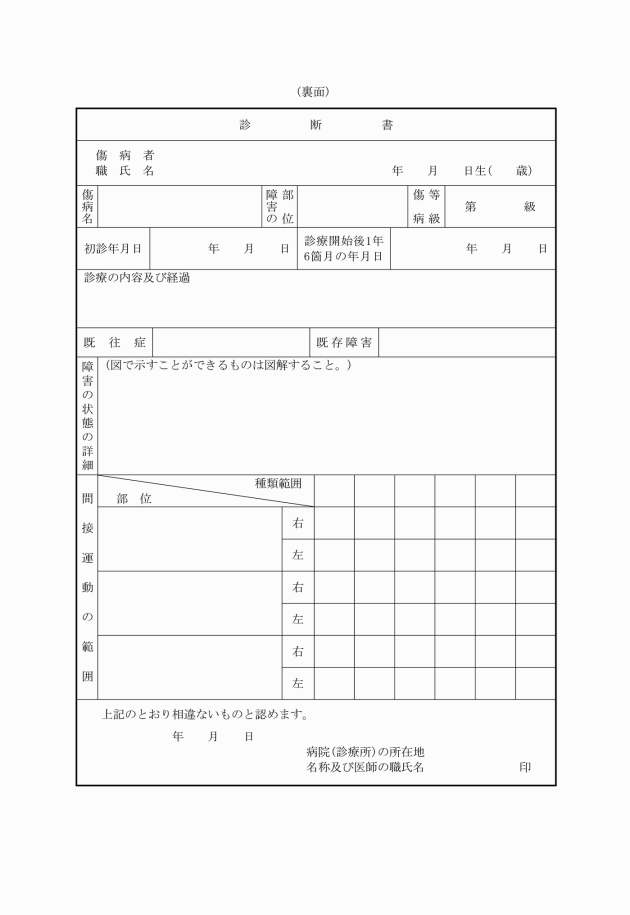

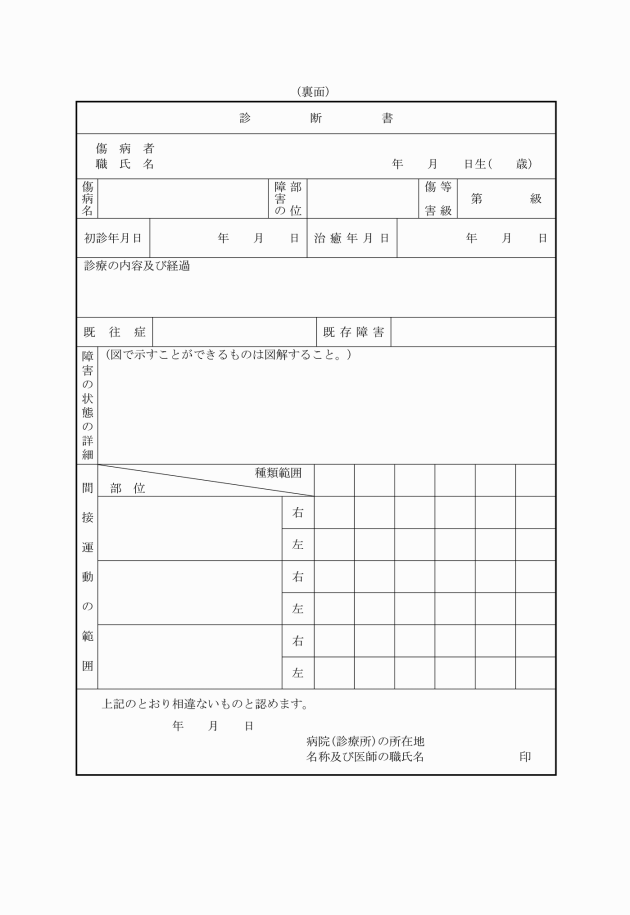

別記第6号様式(第4条関係)

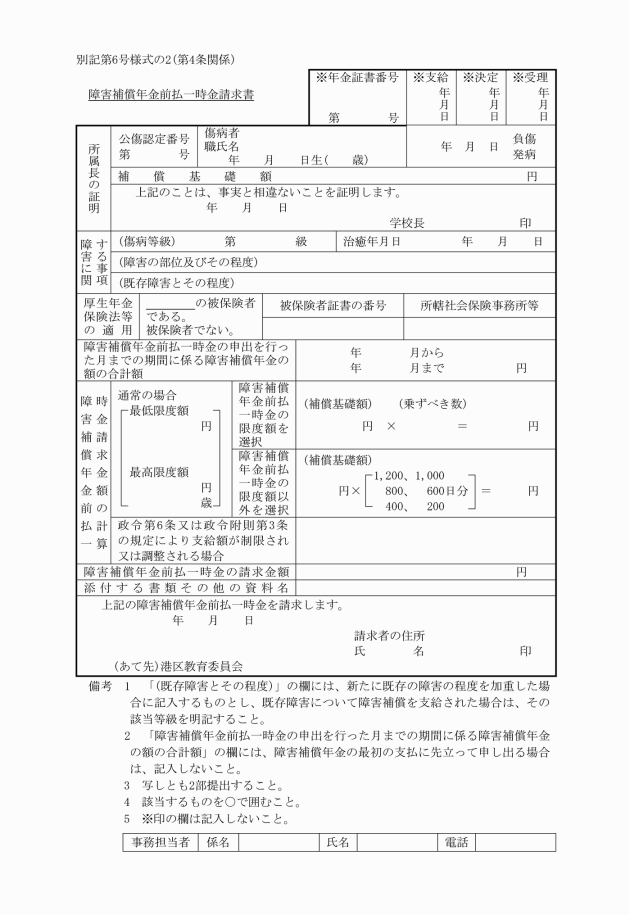

別記第6号様式の2(第4条関係)

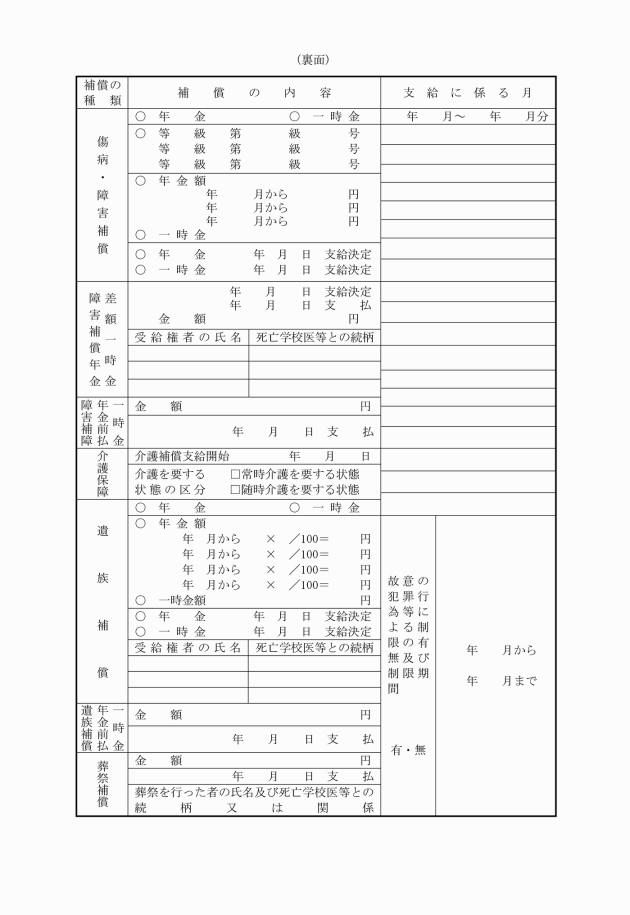

別記第6号様式の3(第4条関係)

別記第7号様式(第4条関係)

別記第8号様式(第4条関係)

別記第8号様式の2(第4条関係)

別記第8号様式の3(第4条関係)

別記第9号様式(第4条関係)

別記第10号様式(第4条関係)

別記第11号様式(第4条関係)

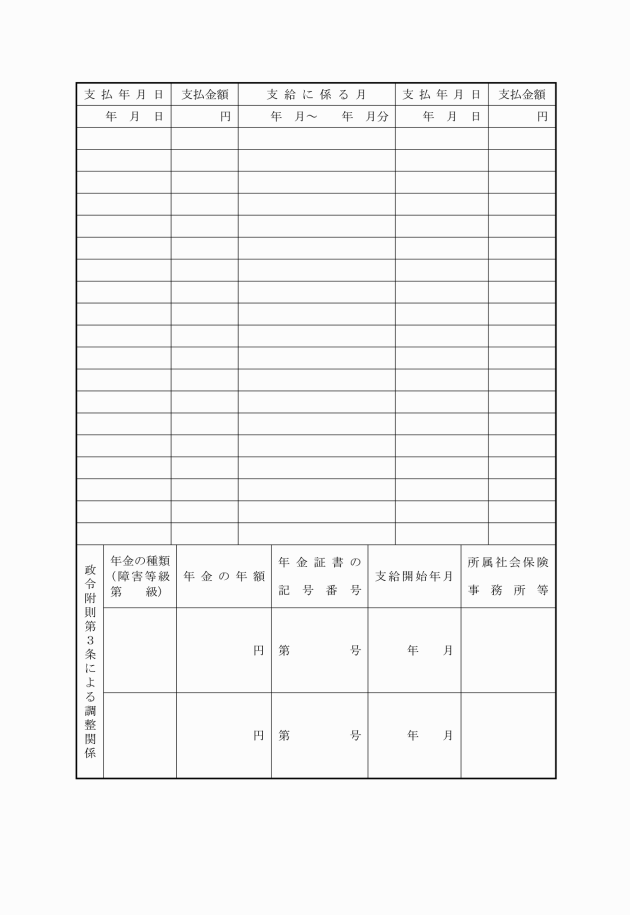

別記第12号様式(第7条関係)

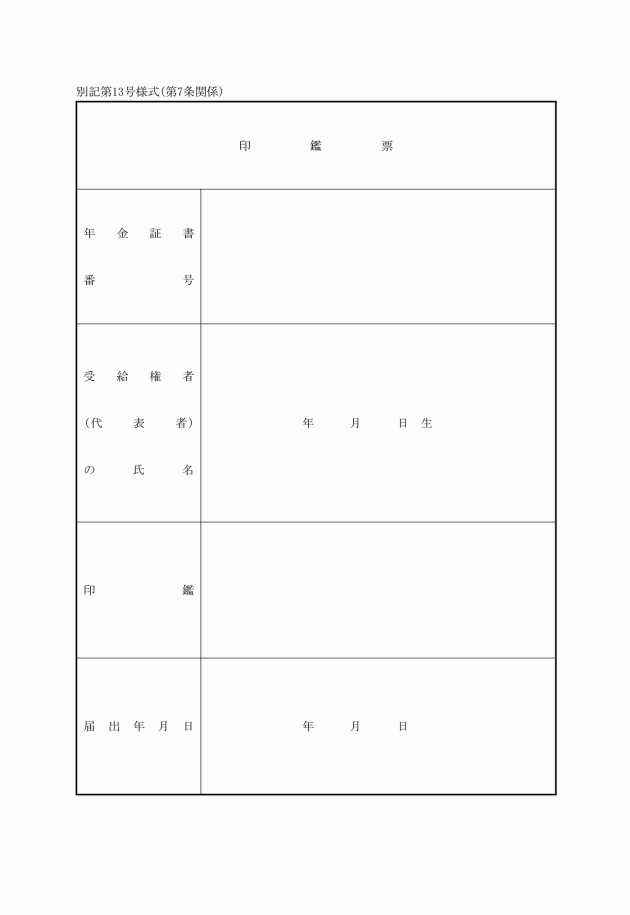

別記第13号様式(第7条関係)

別記第14号様式(第8条関係)

別記第15号様式(第9条関係)

別記第16号様式(第10条関係)

別記第17号様式(第12条関係)

別記第18号様式(第16条関係)

別記第19号様式(第16条関係)

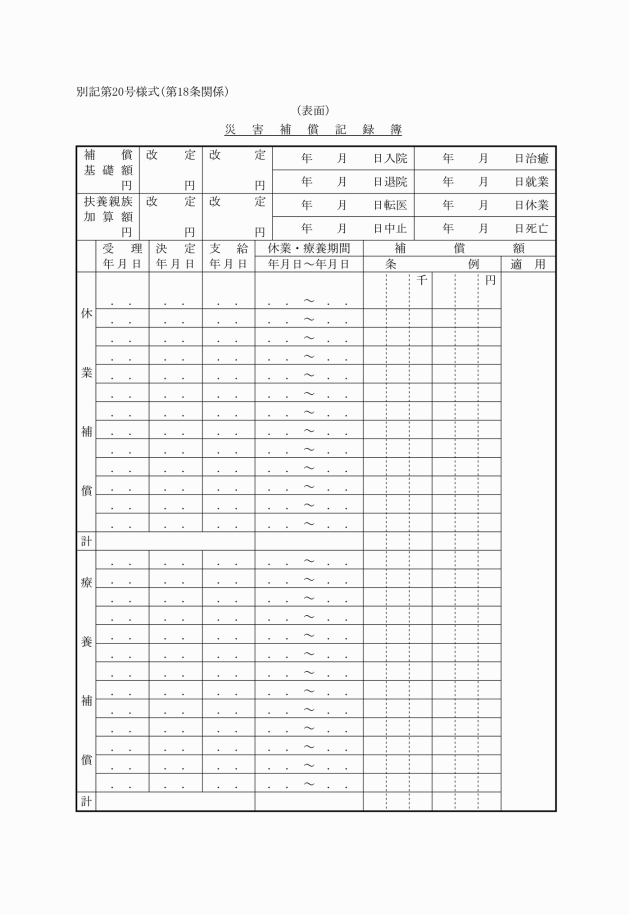

別記第20号様式(第18条関係)

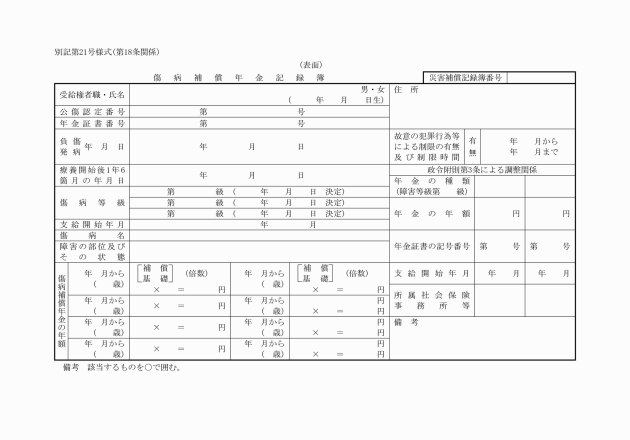

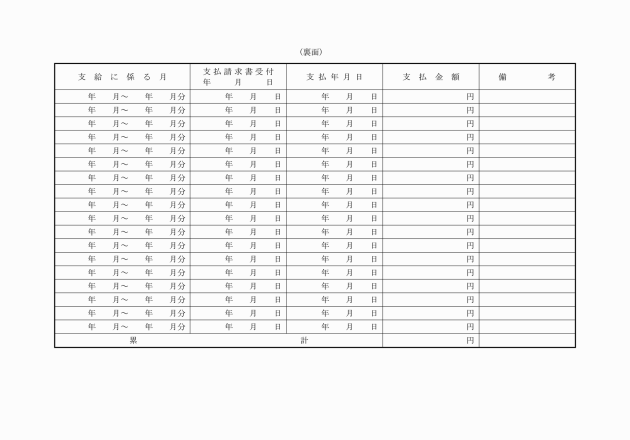

別記第21号様式(第18条関係)

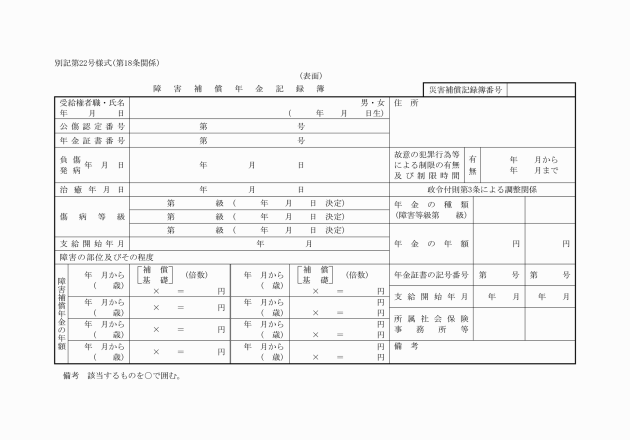

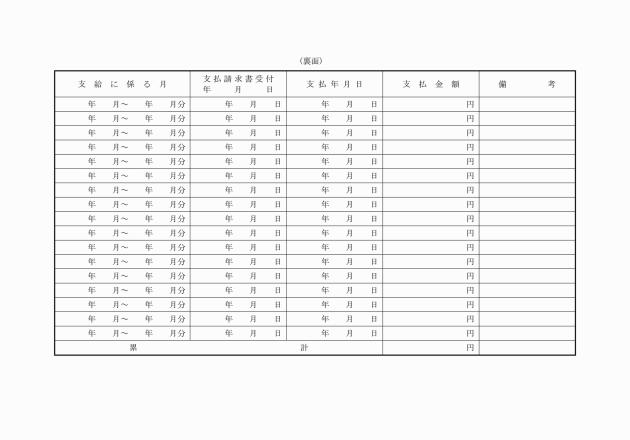

別記第22号様式(第18条関係)

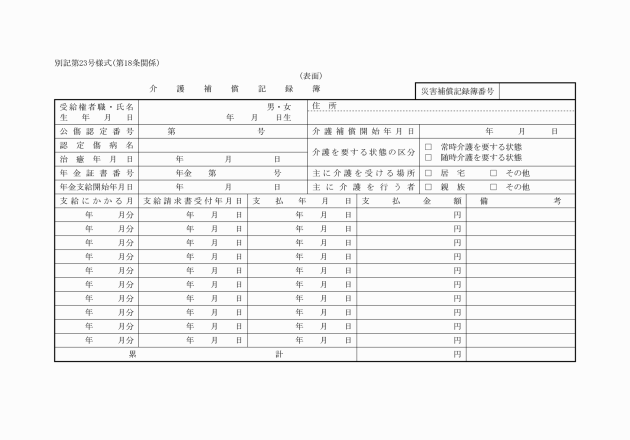

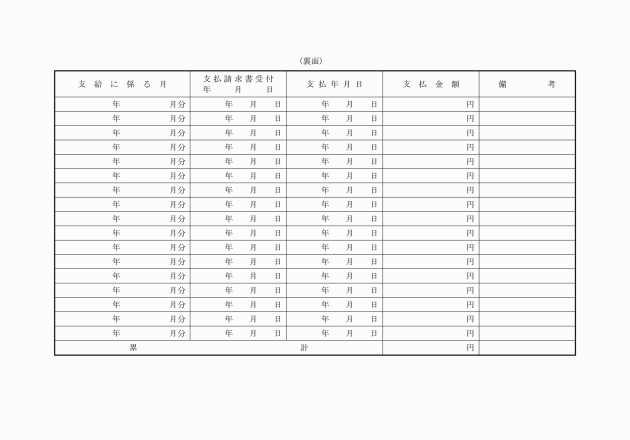

別記第23号様式(第18条関係)

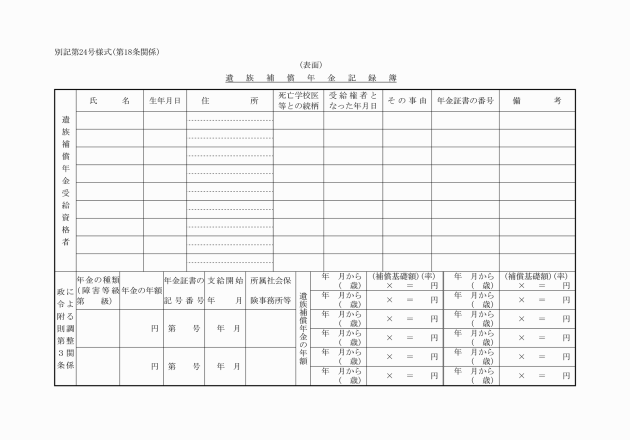

別記第24号様式(第18条関係)

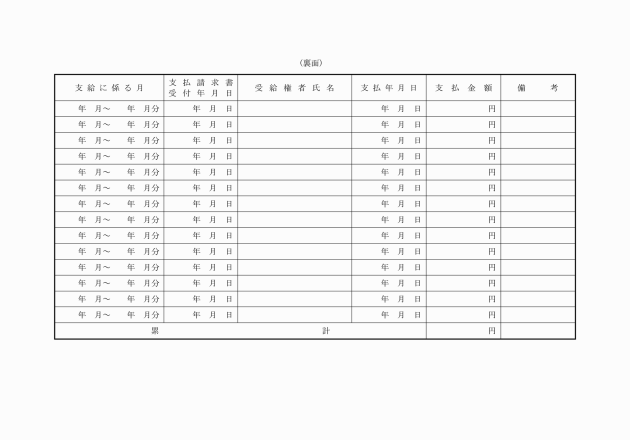

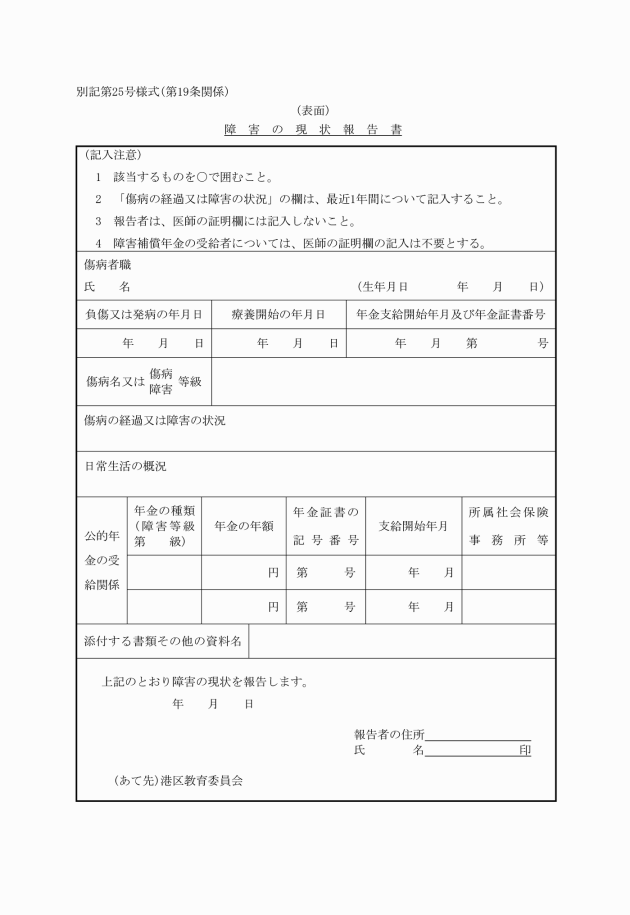

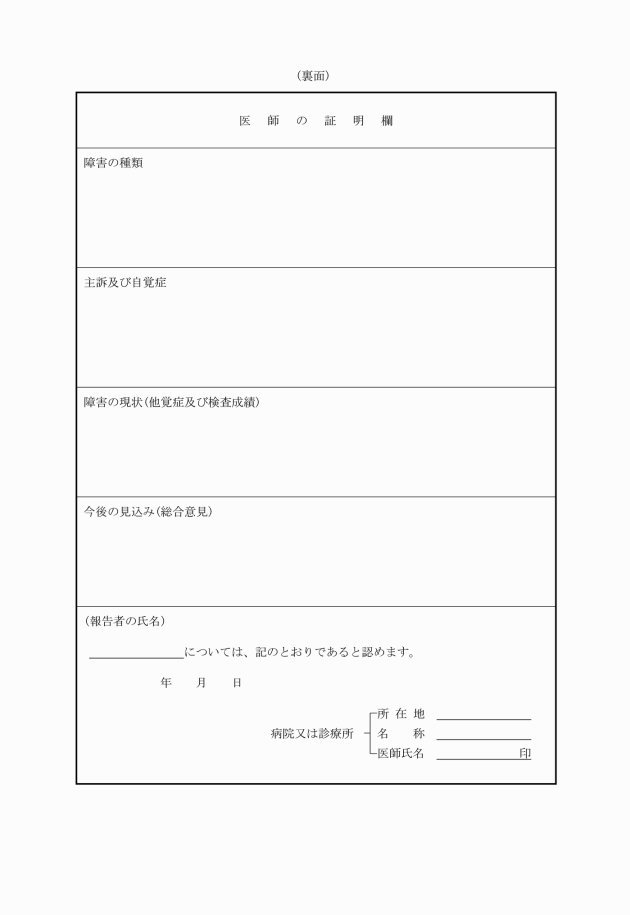

別記第25号様式(第19条関係)

別記第26号様式(第19条関係)