ここから本文です。

要配慮者を支える

突然の災害に襲われたときに、被害を受けやすいのは高齢者や子ども、障害者、傷病者、外国人など、周囲からのなんらかの手助けが必要になる人(要配慮者)です。危険を察知しづらい、危険であることを理解、判断しにくい、危険に対して適切な行動がとれないなどのハンディキャップを抱えています。こうした要配慮者を災害から守るために、日頃から要配慮者の立場に立ってまちづくりを進め、災害発生時には積極的に支援しましょう。

平常時の支援

要配慮者の身になって防災環境を点検する

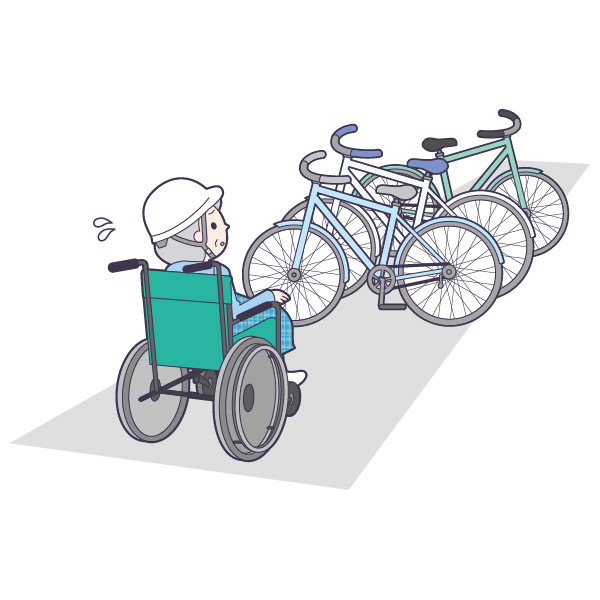

放置自転車などが車いす利用者の避難の妨げにならないか、耳や目の不自由な人や外国人は警報や避難の情報を正確に受け取ることができるのかなど、要配慮者の身になって地域の環境を確認し、改善しましょう。

日頃から積極的なコミュニケーションを

災害時にスムーズに支援活動をするためには、要配慮者とのコミュニケーションを日常的に図っておくことが大切です。

支援内容、体制を具体的に決めておく

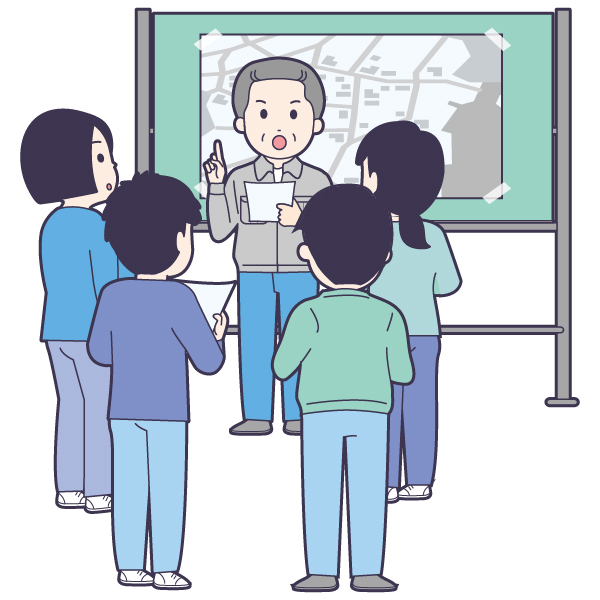

地域内の要配慮者の居住状況、生活状況などを把握し、災害時の情報の伝え方や支援方法、支援体制などを具体的に決めておきましょう。

防災訓練に参加してもらう

要配慮者や家族などの支援者も一緒に防災訓練に参加してもらいましょう。そうすることによって、災害時に必要な支援がより明確になり、そのために解決すべき課題も見えてくるでしょう。

災害時の支援

適切に情報を伝えて安心させよう

突然の災害に見舞われれば誰しも不安になります。周囲の状況を把握しにくい要配慮者であればなおさら強く不安を感じるでしょう。要配慮者を安心させるために、すぐに声をかけて現在の状況、今後の見通しなどを伝えましょう。耳の不自由な人とは筆談する、日本語を理解できない外国人には身振り手振りを交えるなど、相手に応じた柔軟な方法を用いて伝えましょう。

避難するときはしっかり誘導しよう

自分の体を守る行動が難しい要配慮者の場合、すばやく頭などを保護し、安全な場所に誘導しましょう。車いすを利用していて一人で対応することが困難なとは、周りの人に協力してもらいましょう。

困ったときこそ温かい気持ちで接しよう

非常時だからこそ、より強く不安を感じている人の気持ちを思いやり、温かい気持ちで対応しましょう。避難所などでは特に、頻繁に声をかけて、孤立させないようにしましょう。

人が倒れていたときには?

人が倒れていたときには、一刻を争う場合があります。まずは大声で協力してくれる人を求め、救急車を呼びます。倒れている人の肩を軽くたたきながら呼びかけ、すばやく状態を観察しましょう。意識がない場合にはすぐに心肺蘇生法を行います。なお、区内の消防署などでは、普通救命講習を受けることができます。万一のときのために、普通救命講習を受講し、心肺蘇生法やAEDの取り扱いを学んでおきましょう。詳しくは、お近くの消防署にお問い合わせください。

心肺蘇生法の仕方

1.安全を確認する

車の往来がないか、室内に煙が立ち込めていないかなど、自分の安全も確保してから、傷病者に近づく。

2.反応があるかを確認する

明らかに「反応がある」場合は、傷病者の訴えを聞き、必要な応急手当を行います。反応がなければ大声で助けを求める。その際、119番通報とAEDの手配を依頼する。誰もいない場合は、自分で119番通報する。

3.反応がないときには、呼吸を確認する

傷病者の胸と腹部を見て、「普段どおりの呼吸」をしているか、10秒以内で確認する。動いていない、または普段どおりの動きでなければ「呼吸なし」(心停止)と判断し、すぐに胸骨圧迫を行う。また、呼吸があるかどうか判断に自信が持てない、わからない場合も胸骨圧迫を行う。

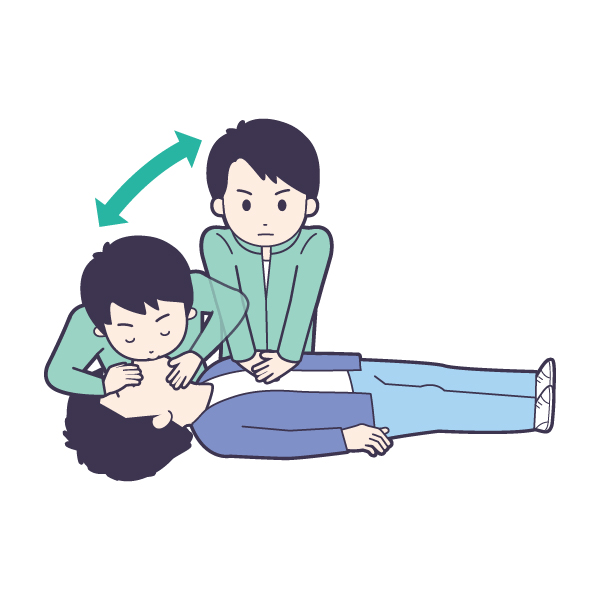

呼吸がある場合

呼吸がある場合は、体を横向きに寝かせましょう。上の足のひざとひじを軽く曲げ手前に出し、上になった手をあごにあてがい、下あごを前に出して気道を確保する。(回復体位)

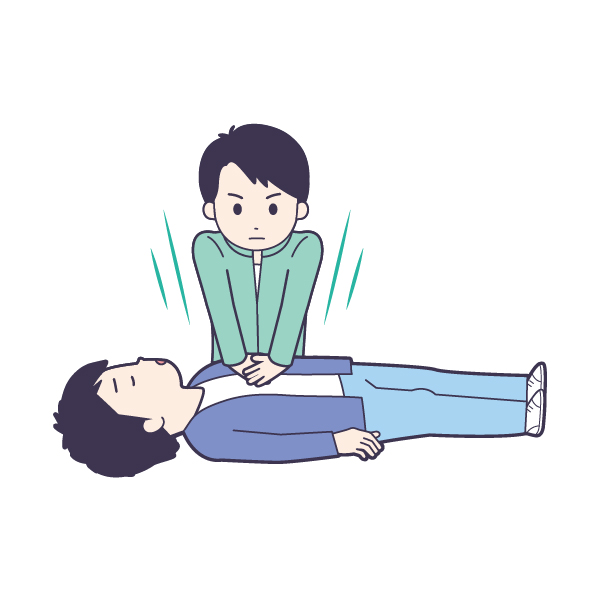

4.胸骨圧迫を行う

- 平らな場所にあお向けに寝かせ、救助者はその横わきに両ひざ立ちになる。

- 胸の真ん中が圧迫部位。圧迫部位に手のひらのつけ根を重ねて「しっかり」体重をかける。

- ひじを伸ばし、胸が約5cm沈むように圧迫する。

- 1分間に100回から120回のテンポで圧迫する。

小児の場合は両手または片手、乳児の場合は2本の指を当て、胸の厚さの3分の1程度沈むように。

5.胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ

人工呼吸が行える場合は、「胸骨圧迫を30回、人工呼吸を2回」を1セットとして、この動作を救急隊やAEDが到着するまで繰り返す。

※人工呼吸中の胸骨圧迫の中断は10秒以内

人工呼吸の方法

1.あお向けに寝かせる。

2.片方の手のひらを額に、人差し指と中指を下あごの先に当てて持ち上げ、頭を後ろにそらす。

3.気道を確保したまま傷病者の鼻をつまみ、大きく口を開けて傷病者の口をおおい、1秒かけて息を吹き込む。傷病者の胸がもち上がることを確認する。その後2回目の吹き込みを行う。

※救命講習などで人工呼吸の訓練を受けていない、人工呼吸用マウスピース等がない場合などは、胸骨圧迫だけを繰り返す。

AEDがあれば使用する

AEDとは

自動で心電図を解析して、除細動(電気ショック)が必要な不整脈を判断します。電源を入れるとAEDが音声で指示してくれます。電気ショックが必要な場合は感電を防ぐため傷病者に触れないようにしてショツクボタンを押します。

トップページ > 子育て・教育 > 子育て・家庭支援 > 役立つ読みもの > みなとく 中高生ページ > もしもに備えて > 地いきで防災に取りくむ地域で防災に取り組む > 要配慮者を支える