○港区奨学資金に関する条例施行規則

昭和五十三年十月二日

規則第三十四号

東京都港区奨学資金に関する条例施行規則(昭和三十四年港区規則第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、港区奨学資金に関する条例(昭和三十四年港区条例第五号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第一条の二 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 前項の場合において、高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)に基づく高等学校卒業程度認定試験の合格者が奨学金の貸付け又は給付の申請をするときは、推薦調書の提出を要しない。

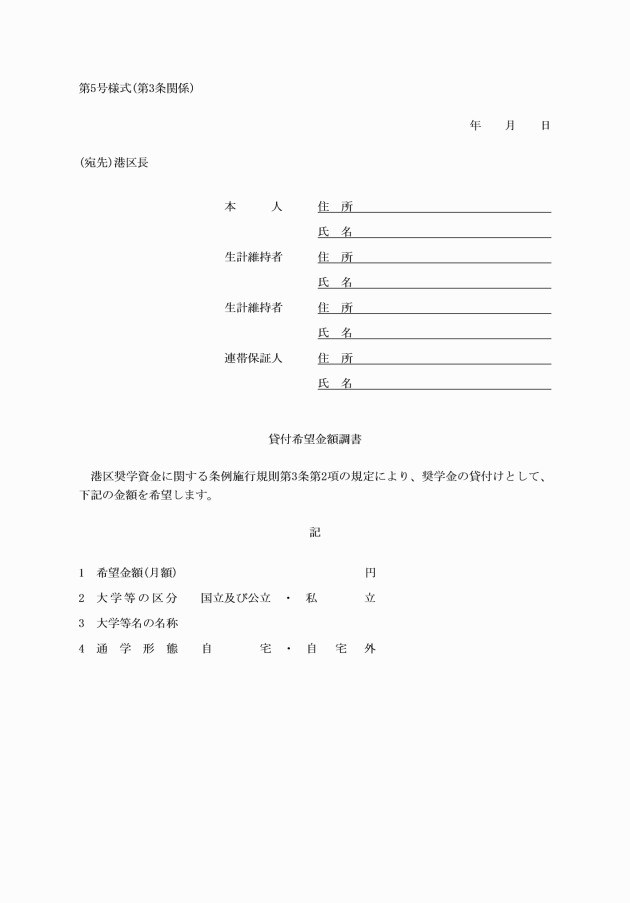

2 前項の規定により奨学生の決定を受けた奨学生は、区長が指定する期日までに、入学予定校又は在学する大学等の長の証明書、貸付希望金額調書(第五号様式)(貸付奨学生に限る。)、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項の学資支給金(以下この項及び第七条第四項において「学資支給金」という。)の支給額を証明する書類(当該決定の際現に学資支給金の支給を受けている給付奨学生に限る。)、法第八条第一項の規定による授業料の減免(以下この項及び第七条第四項において「授業料減免」という。)の額を証明する書類(当該決定の際現に授業料減免を受けている給付奨学生に限る。)及び法第八条第一項の規定による入学金の減免(以下この項及び第七条第四項において「入学金減免」という。)の額を証明する書類(当該決定の際現に入学金減免を受けている給付奨学生に限る。)を区長に提出しなければならない。

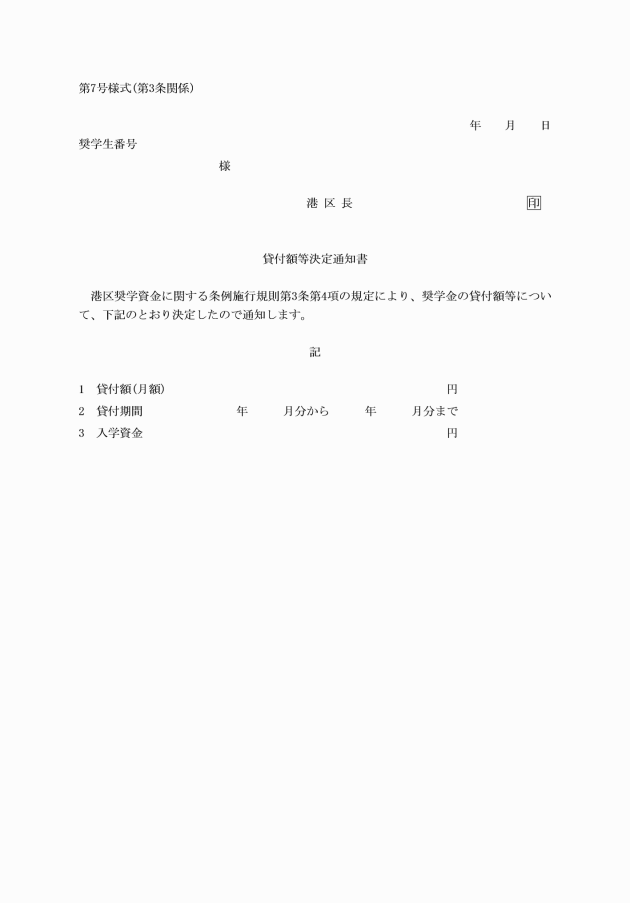

4 区長は、奨学金の貸付額及び貸付期間並びに入学に際して必要とする資金の貸付額を決定したときは、貸付額等決定通知書(第七号様式)により当該申請をした貸付奨学生に通知しなければならない。

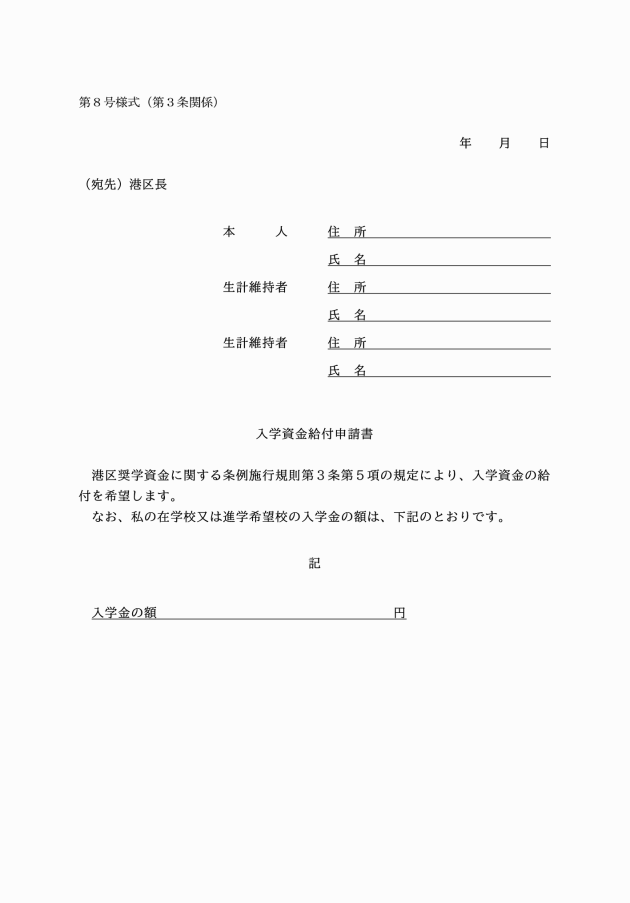

5 条例第三条の二第三項の規定による入学に際して必要とする資金の給付を受けようとする給付奨学生は、入学資金給付申請書(第八号様式)により区長に申請しなければならない。

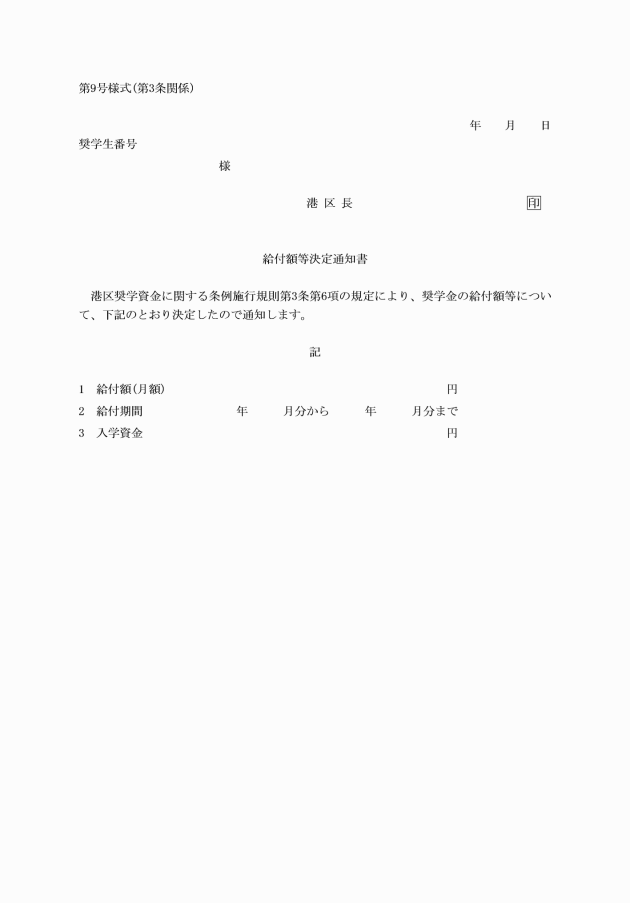

6 区長は、奨学金の給付額及び給付期間並びに入学に際して必要とする資金の給付額を決定したときは、給付額等決定通知書(第九号様式)により当該申請をした給付奨学生に通知しなければならない。

(所得割課税額の計算)

第四条 条例第三条の二第二項の規定により所得割課税額を計算する場合には、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)第二条第二項の規定を準用する。

(連帯保証人)

第五条 条例第六条の規定による連帯保証人は、次の要件を備えた者でなければならない。

一 一定の職業を持ち、又は独立の生計を営んでいること。

二 この奨学金につき他に保証していないこと。

三 原則として申請者の父若しくは母又はこれらに準ずる者以外の者であること。

四 申請者又は前号に掲げる者と生計を同一にしていないこと。

五 奨学金の貸付けを終了する日において満六十五歳を超えていないこと。

六 未成年でないこと。

七 債務を保証する能力があること。

一 貸付奨学生に対して交付する場合 十月

二 給付奨学生に対して交付する場合 十二月

2 入学に際して必要とする資金は、原則として、一括して交付するものとする。

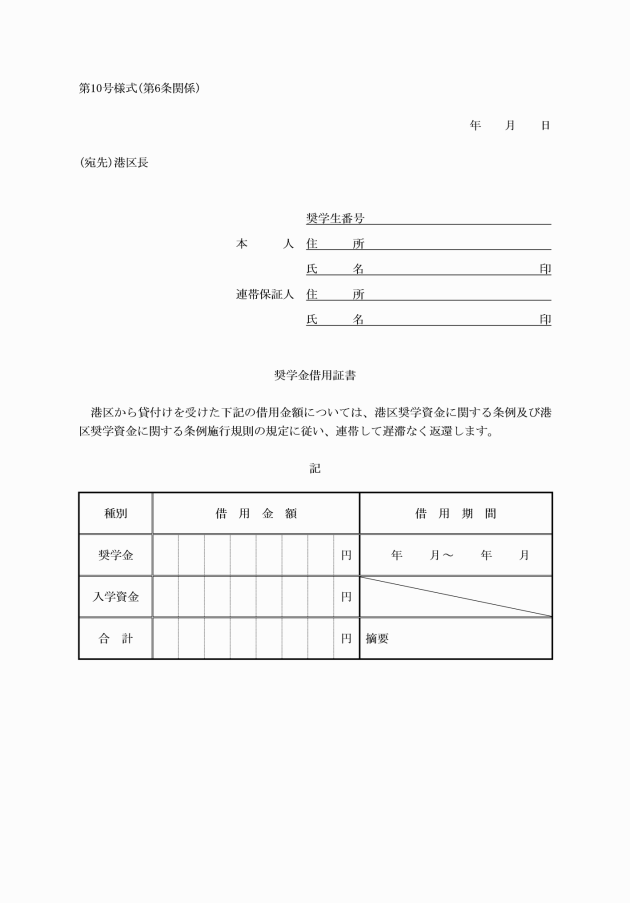

3 貸付奨学生は、奨学金の交付を受けるに当たつては、奨学金借用証書(第十号様式)を区長に提出しなければならない。

(在学状況の報告等)

第七条 奨学生は、毎年四月末日までに在学する大学等(給付奨学生にあつては確認大学等。第十一条の四において同じ。)の長が発行する在学状況を証明する書類を区長に提出しなければならない。

2 給付奨学生は、毎年四月末日までに在学する確認大学等の長が発行する学業成績を証明する書類を区長に提出しなければならない。

3 給付奨学生は、毎年十一月末日までに経済状況報告書(第十一号様式)に経済状況を証する書面を添えて区長に報告しなければならない。

4 給付奨学生は、毎年十一月末日までに学資支給金の支給額を証明する書類(当該報告の際現に学資支給金の支給を受けている者に限る。)、授業料減免の額を証明する書類(当該報告の際現に授業料減免を受けている者に限る。)及び入学金減免の額を証明する書類(当該報告の際現に入学金減免を受けている者に限る。)を区長に提出しなければならない。

(奨学金の貸付額の変更)

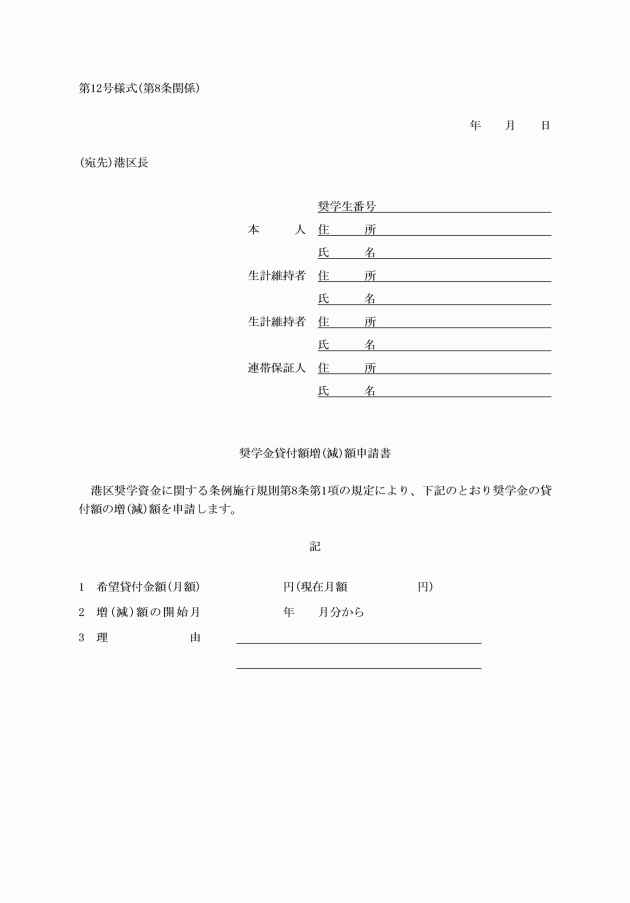

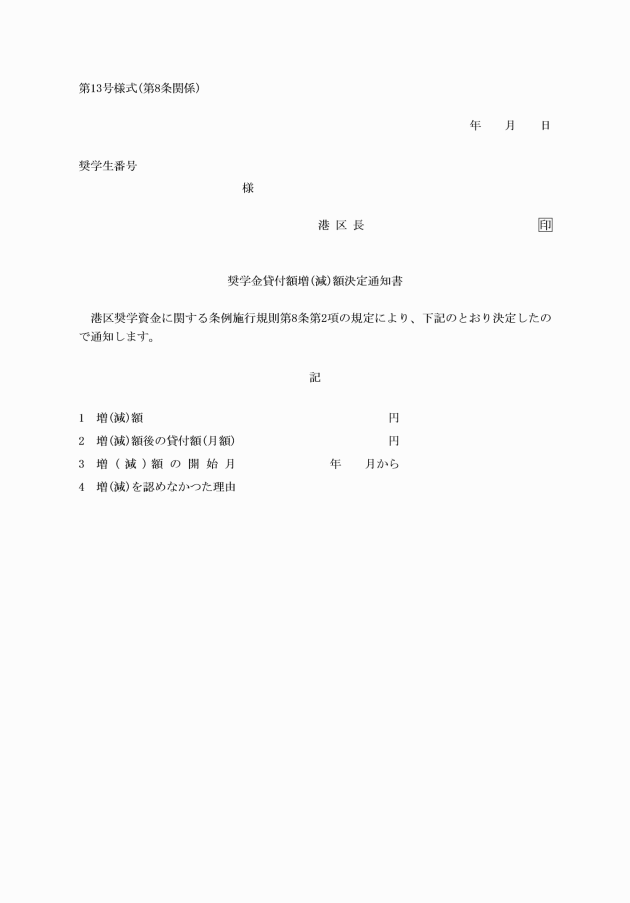

第八条 貸付奨学生は、区長に対し、条例第三条第一項各号に規定する額を超えない範囲内において、奨学金貸付額増(減)額申請書(第十二号様式)により現に貸付けを受けている奨学金の貸付額の増額又は減額を申請することができる。

(奨学金の貸付期間の延長)

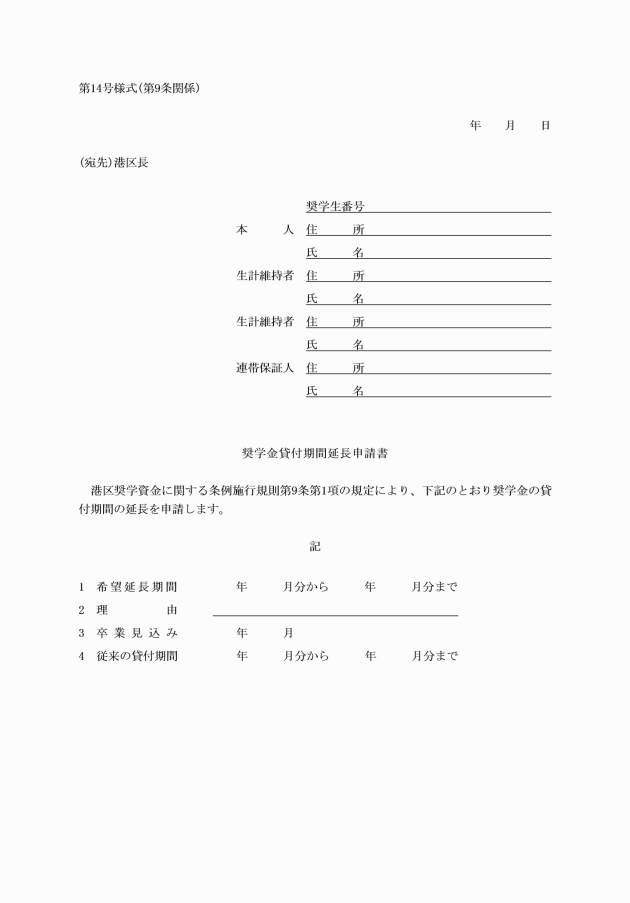

第九条 貸付奨学生は、区長に対し、在学する大学等の正規の修業年限満了の一月前までに奨学金貸付期間延長申請書(第十四号様式)により貸付期間の延長を申請することができる。

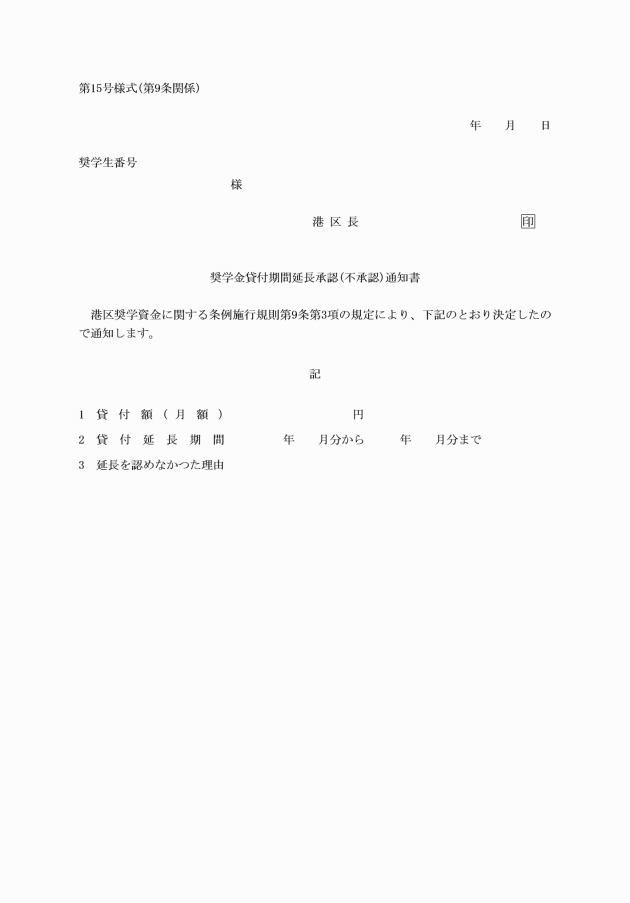

2 区長は、前項の規定による申請があつた場合において適当と認めるときは、一年を限度として奨学金の貸付期間を延長することができる。

(奨学金の給付額の変更)

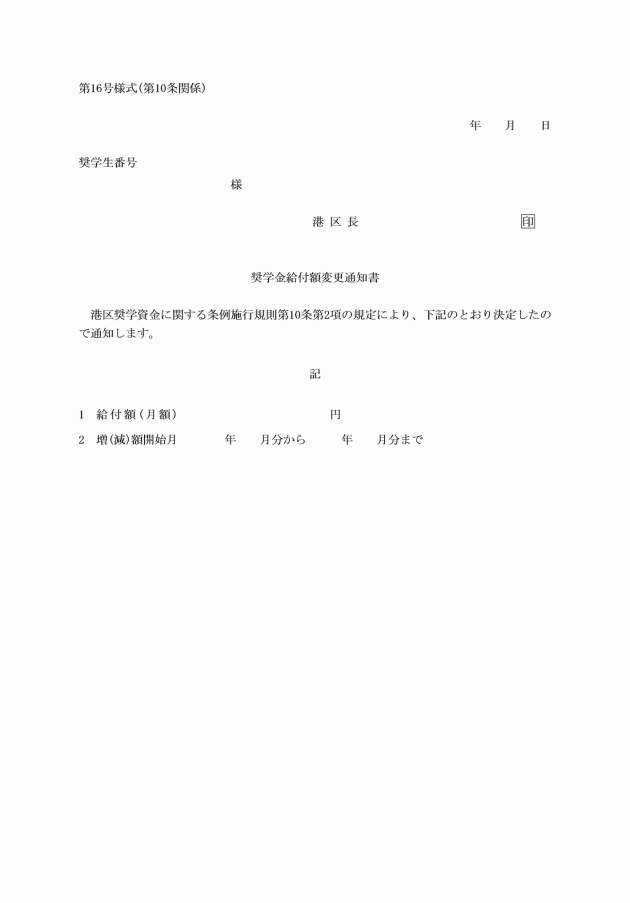

第十条 区長は、奨学金の給付額を変更すべき事由が生じたときは、当該奨学金の給付額の変更を行うものとする。

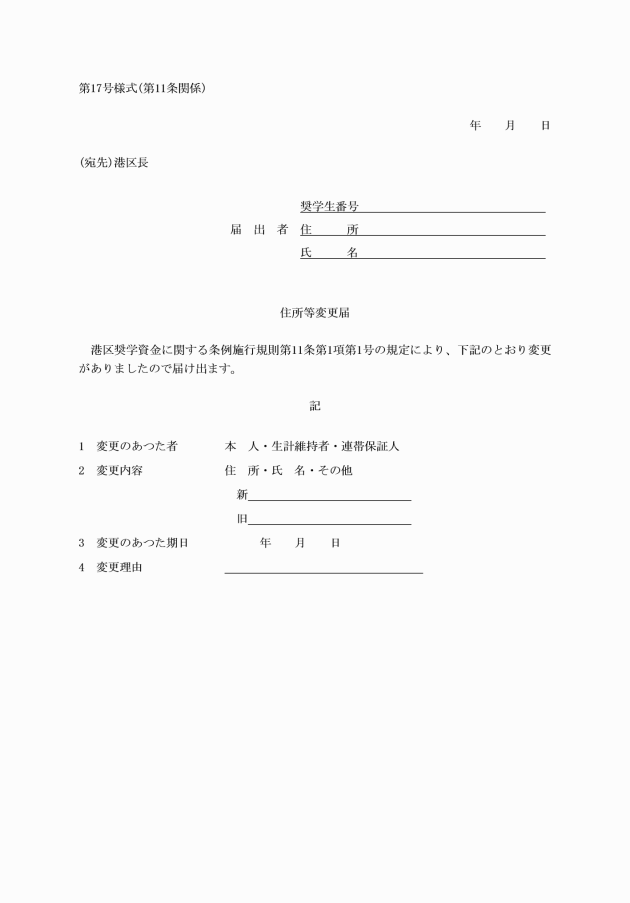

一 奨学生、奨学生の生計を維持する者又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があつたとき。 住所等変更届(第十七号様式)

二 奨学生が休学、復学又は退学したとき。 休学・復学・退学届(第十八号様式)

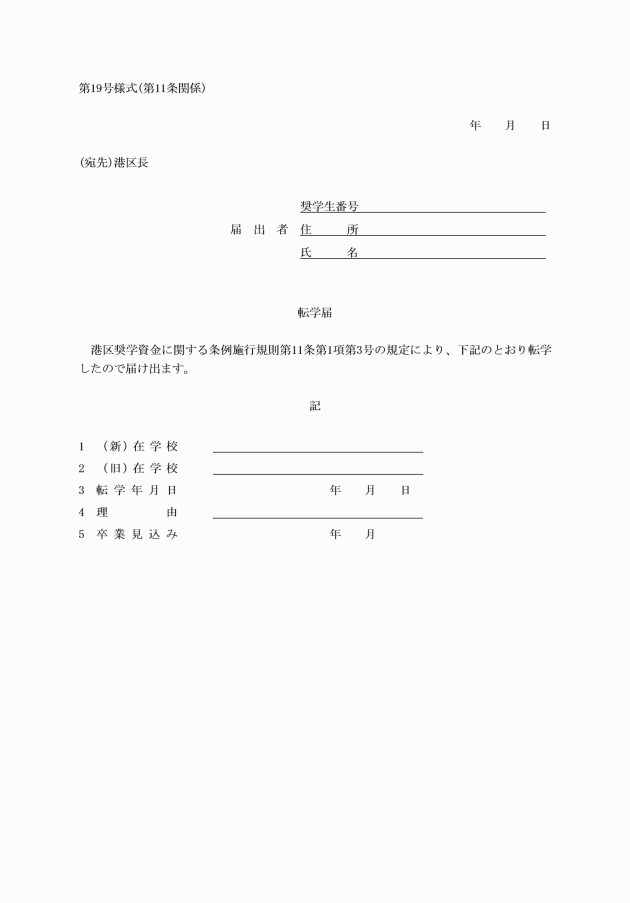

三 奨学生が転学したとき。 転学届(第十九号様式)

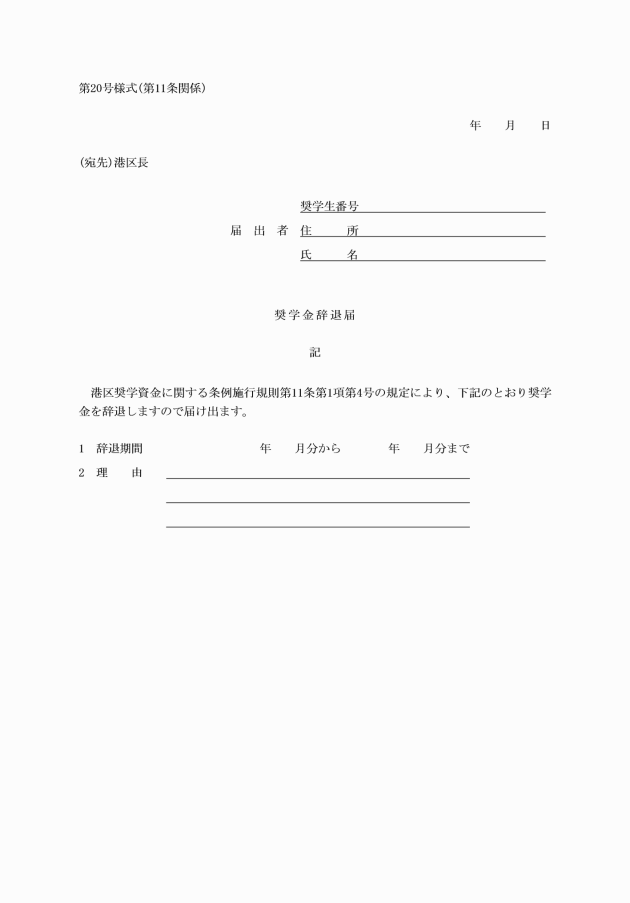

四 奨学金の貸付け又は給付を辞退しようとするとき。 奨学金辞退届(第二十号様式)

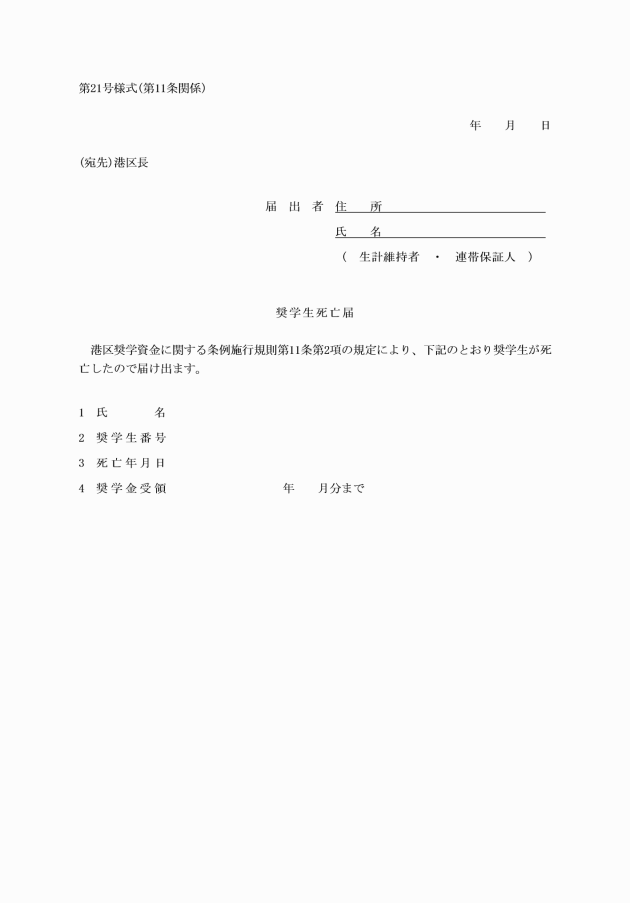

2 奨学生の生計を維持する者又は連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、奨学生死亡届(第二十一号様式)により直ちに区長に届け出なければならない。

(卒業証明書等の提出)

第十一条の四 奨学生は、大学等を卒業したときは、卒業証明書又は修了証書を区長に提出しなければならない。

(返還方法)

第十三条 条例第八条第一項の規定による返還方法は、貸し付けた奨学金の総額及び貸付奨学生であつた者の希望を考慮し、区長が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 条例第九条第二項第一号に規定する区規則で定める国家資格は、医療、保健又は福祉に関する国家資格のうち区長が認めるものとする。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区奨学資金に関する条例施行規則に基づく事務に関し調製した用紙は、当分の間、使用することができる。

付則(昭和五五年八月一日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和五八年九月三〇日規則第四七号)

この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。

付則(昭和六〇年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

付則(平成九年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

付則(平成一七年一〇月一七日規則第一三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区奨学資金に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成一八年一月三一日規則第三号)

1 この規則は、平成十八年二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区奨学資金に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお、使用することができる。

付則(平成二〇年三月一四日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区奨学資金に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお、使用することができる。

付則(令和二年一〇月一五日規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の港区奨学資金に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける奨学資金(以下「奨学金」という。)又は給付する奨学金について適用し、同日前に貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。

3 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例(令和二年条例第三十八号)の施行の日前に、同条例の規定による改正前の港区奨学資金に関する条例第二条第三号イに該当して同条例第五条の規定による奨学生の決定を受けた者の同条例第二条第三号イに規定する高等学校等の修業年限に達するまでの期間に係る奨学金の貸付けについては、改正後の規則第六条から第九条まで、第十一条から第十一条の三まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の規則第二条の規定による奨学金の貸付け又は給付の申請、改正後の規則第三条第一項の規定による通知及び同条第二項の規定による提出、改正後の規則第十一条第一項第一号及び第四号並びに同条第二項の規定による届出並びに改正後の規則第十一条の二の規定による通知は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区奨学資金に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和六年七月二九日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区奨学資金に関する条例施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

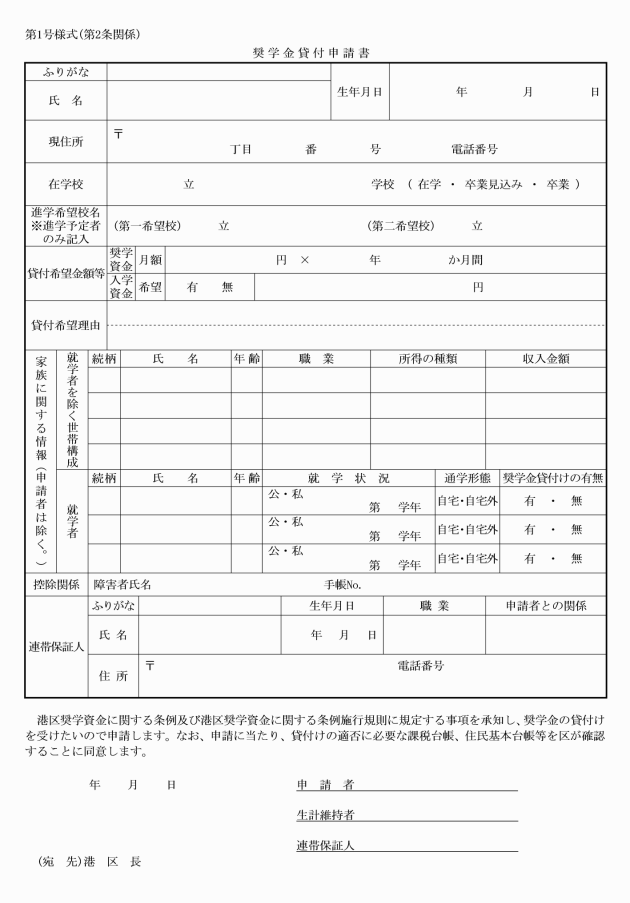

第1号様式(第2条関係)

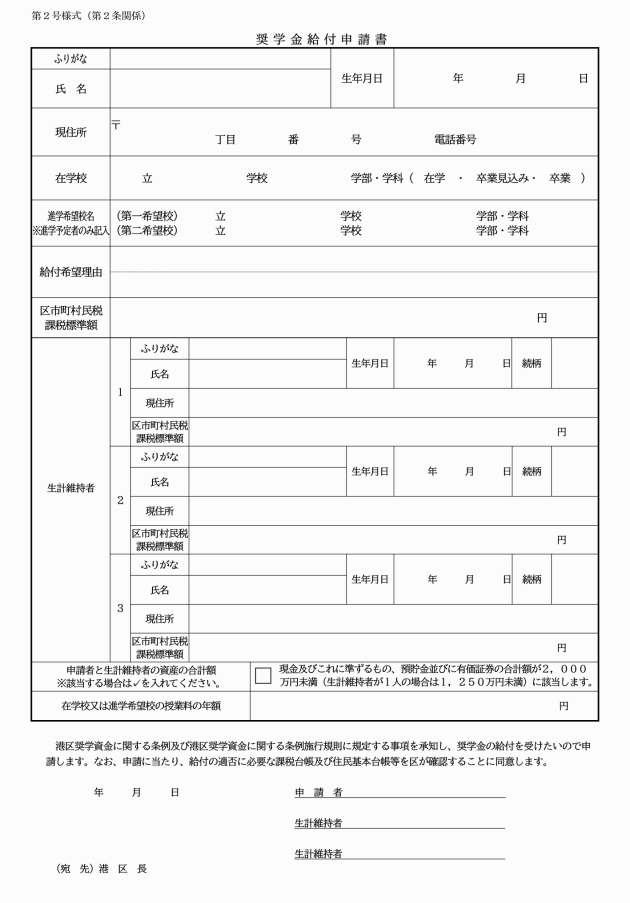

第2号様式(第2条関係)

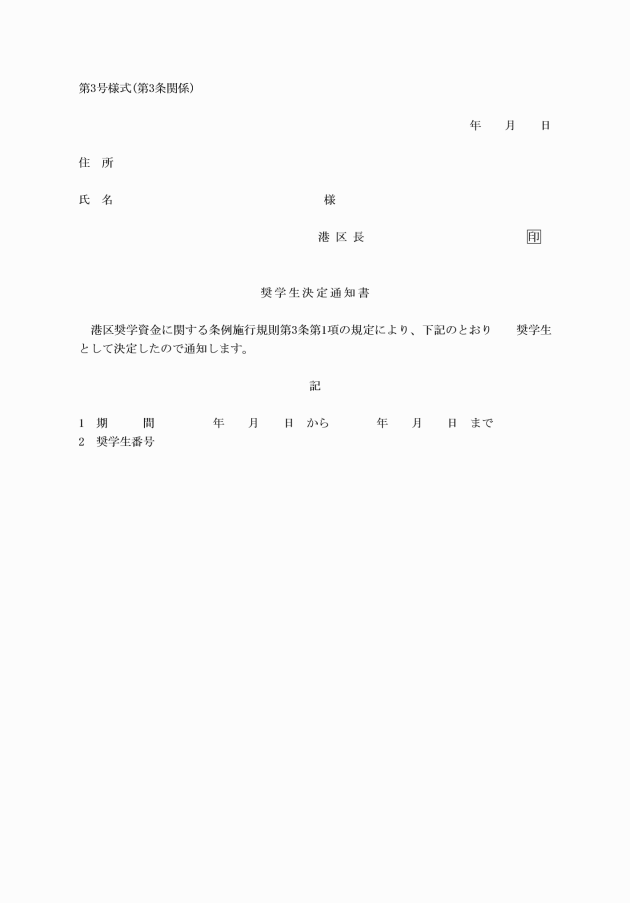

第3号様式(第3条関係)

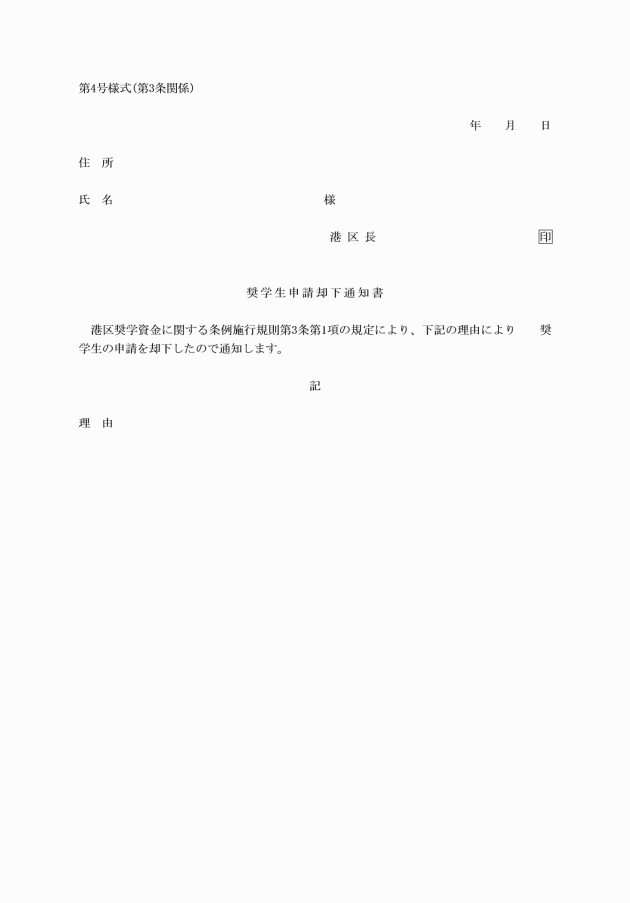

第4号様式(第3条関係)

第5号様式(第3条関係)

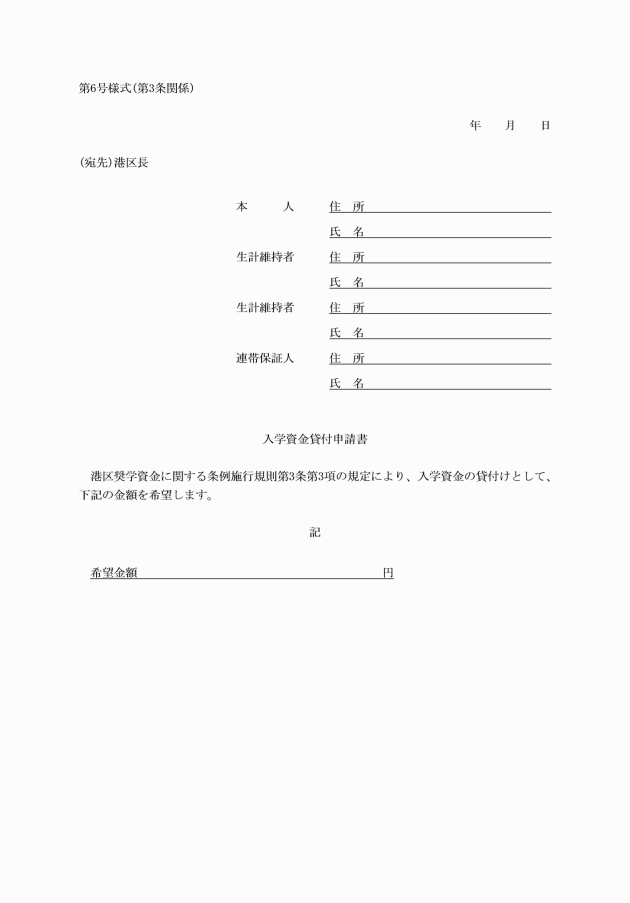

第6号様式(第3条関係)

第7号様式(第3条関係)

第8号様式(第3条関係)

第9号様式(第3条関係)

第10号様式(第6条関係)

第11号様式(第7条関係)

第12号様式(第8条関係)

第13号様式(第8条関係)

第14号様式(第9条関係)

第15号様式(第9条関係)

第16号様式(第10条関係)

第17号様式(第11条関係)

第18号様式(第11条関係)

第19号様式(第11条関係)

第20号様式(第11条関係)

第21号様式(第11条関係)

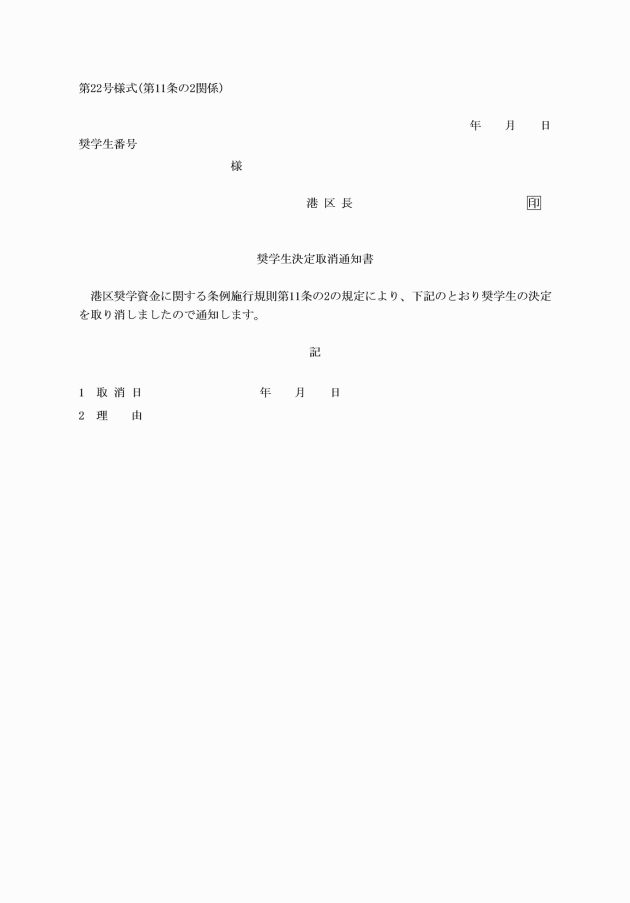

第22号様式(第11条の2関係)

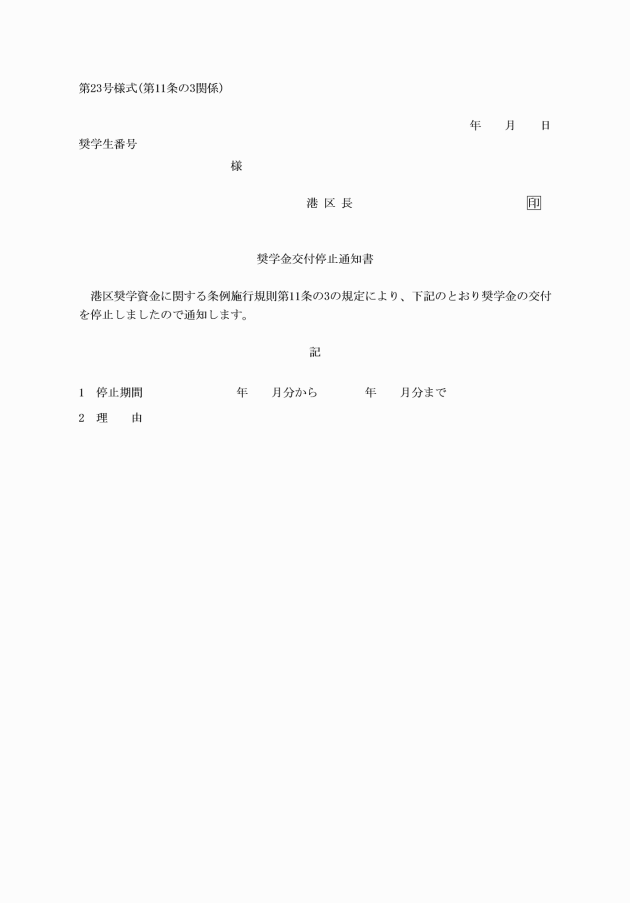

第23号様式(第11条の3関係)

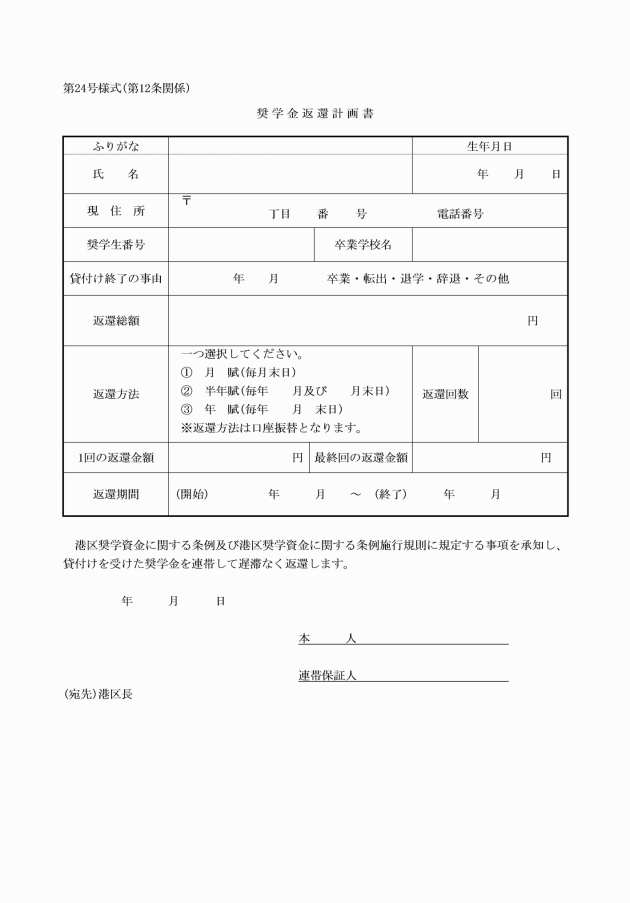

第24号様式(第12条関係)

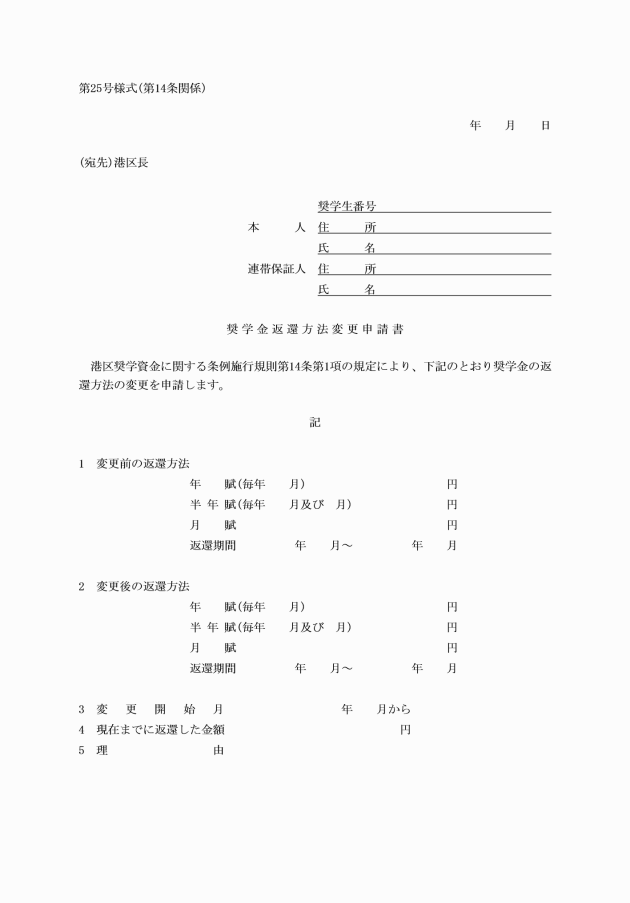

第25号様式(第14条関係)

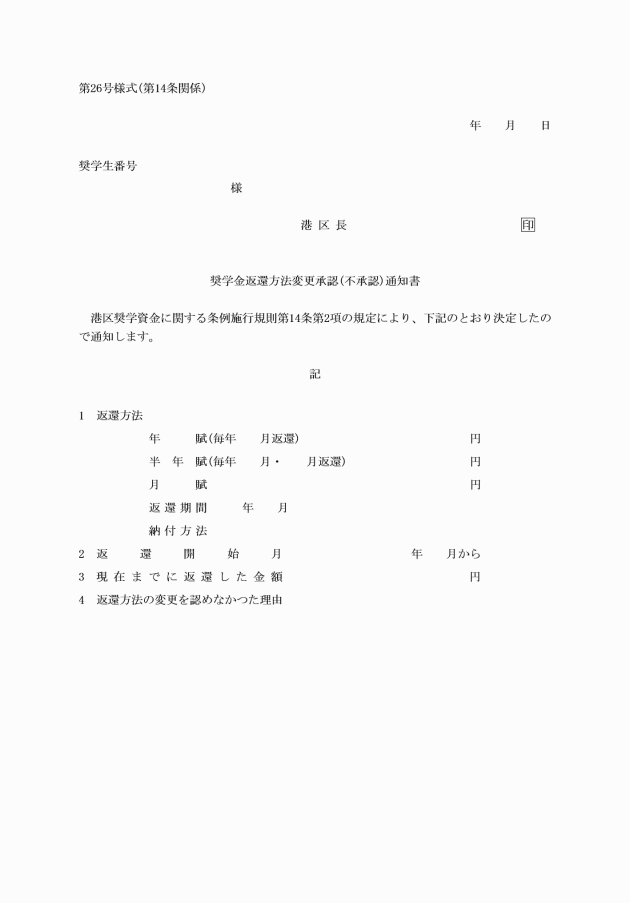

第26号様式(第14条関係)

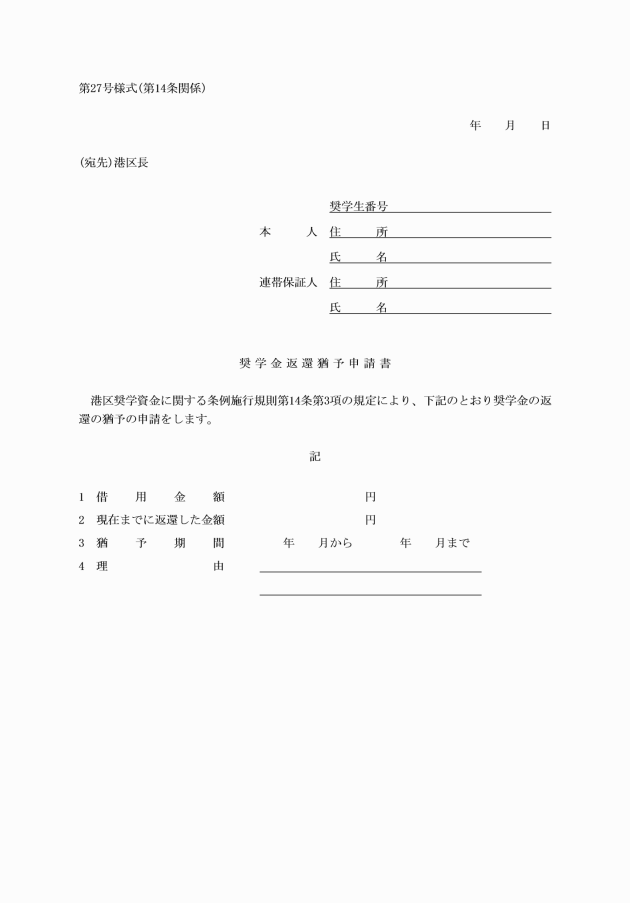

第27号様式(第14条関係)

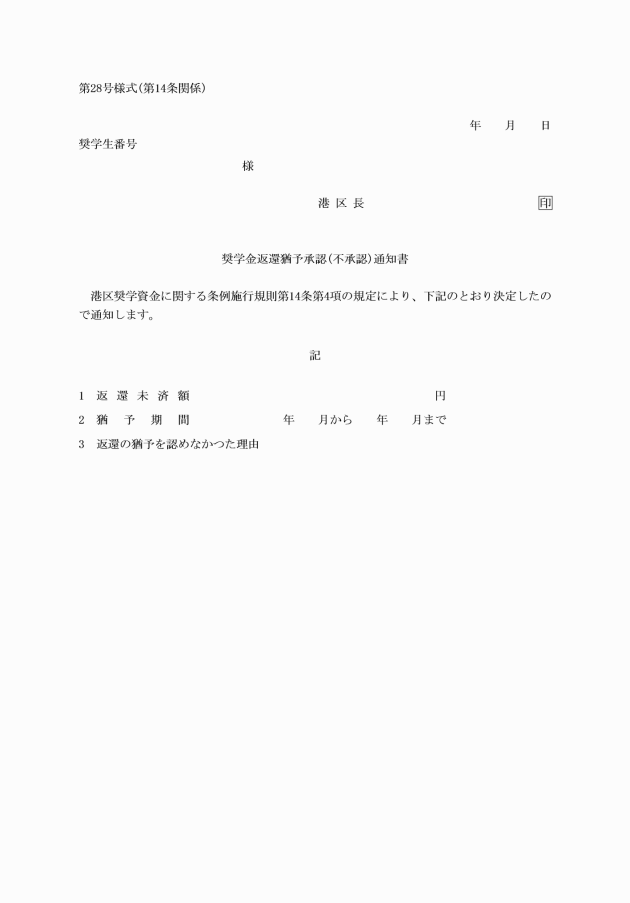

第28号様式(第14条関係)

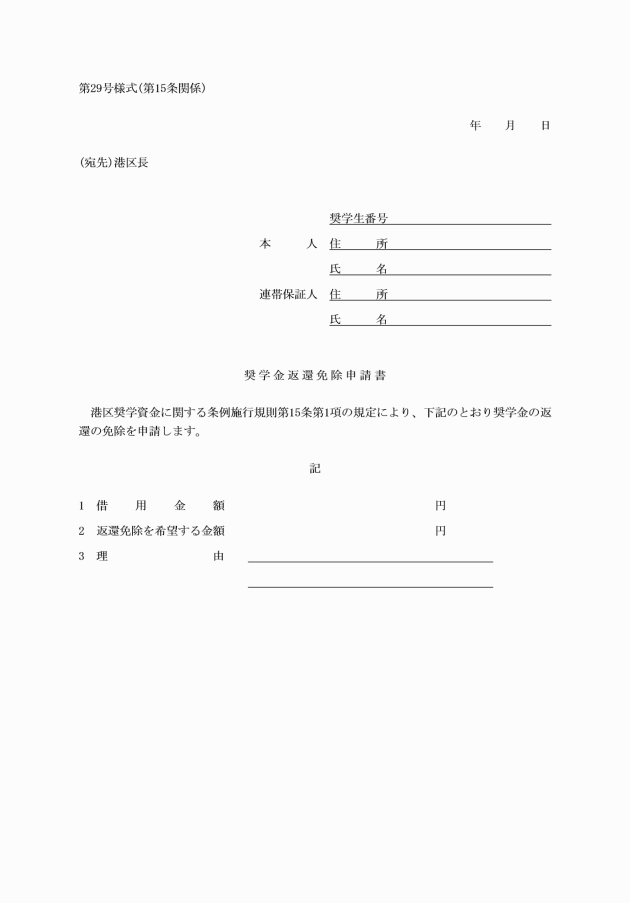

第29号様式(第15条関係)

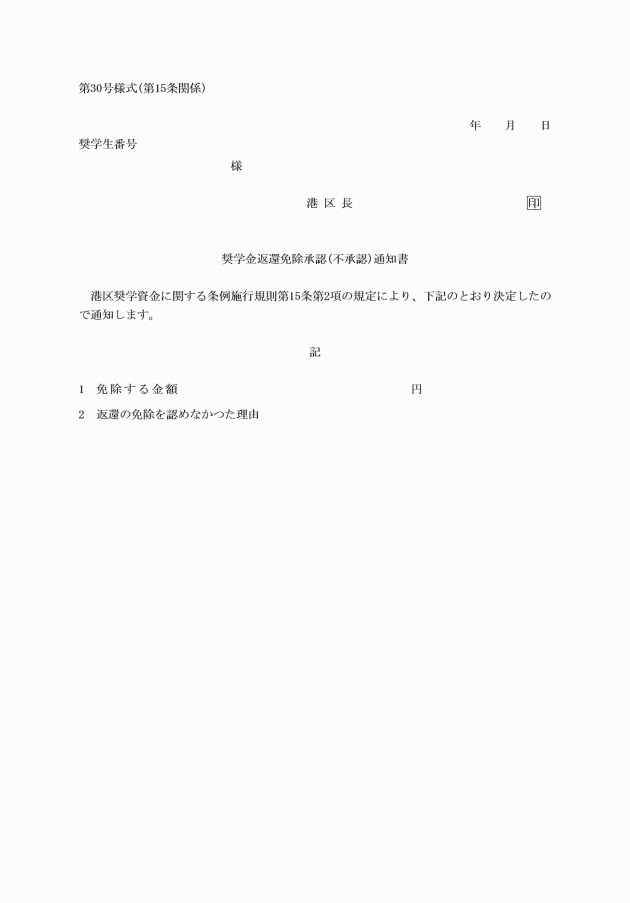

第30号様式(第15条関係)