○(旧)港区立学校等に勤務する講師に関する規則(廃止)

昭和五十三年七月一日

教育委員会規則第五号

令和二年三月三十日教育委員会規則第十四号(港区立学校等に勤務する講師に関する規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(目的)

第一条 この規則は、港区立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「区立学校等」という。)に勤務する講師(常時勤務を要しない者をいう。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。ただし、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)で任命するコース別・少人数指導及び特別支援教育に係る個別指導のための講師に関しては教育委員会が別に定める。

(設置)

第二条 区立学校等に講師を置く。

(定数)

第三条 講師の定数は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(任命)

第四条 講師は、教育委員会が任命する。

2 講師を任命する場合は、次に掲げる書類に基づき行うものとする。

一 誓約書

二 最終学校の卒業証明書

三 身元保証書

四 履歴書

五 健康診断書

六 教育職員免許状写

七 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

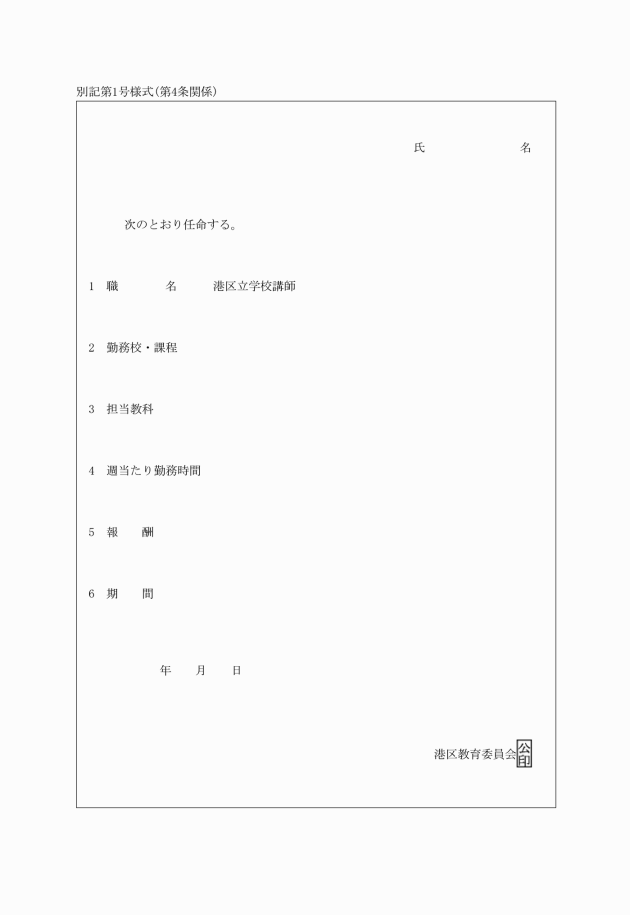

3 講師の任命に係る辞令は、別記第一号様式とする。

(任期)

第五条 講師の任期は、一学年以内とする。

(欠格条項)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、講師となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者

二 都又は区市町村において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者又は第八条第一項第六号に該当しその職を免ぜられた者

三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(服務)

第七条 講師は、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 講師は、職務の遂行に当たつては、法令及びこの規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 講師は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 講師は、教育委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(免職)

第八条 講師が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、教育委員会に職を免ずることができる。

一 勤務成績が良くない場合

二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

四 刑事事件に関し起訴された場合

五 予算の減少その他やむを得ない事由のために講師の定数の改廃又は廃職を生じた場合

六 前条の規定に著しく違反した場合

一 講師が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間

二 港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和五十三年港区条例第十七号。以下「条例」という。)第二条第二項に規定する準常勤講師で産前産後の女子が第二十条第一項により休養する期間及びその後三十日間

(失職)

第九条の二 講師は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を失う。

二 都において懲戒免職の処分を受けたとき。

(退職)

第十条 講師は、任期の満了により当然退職するものとする。

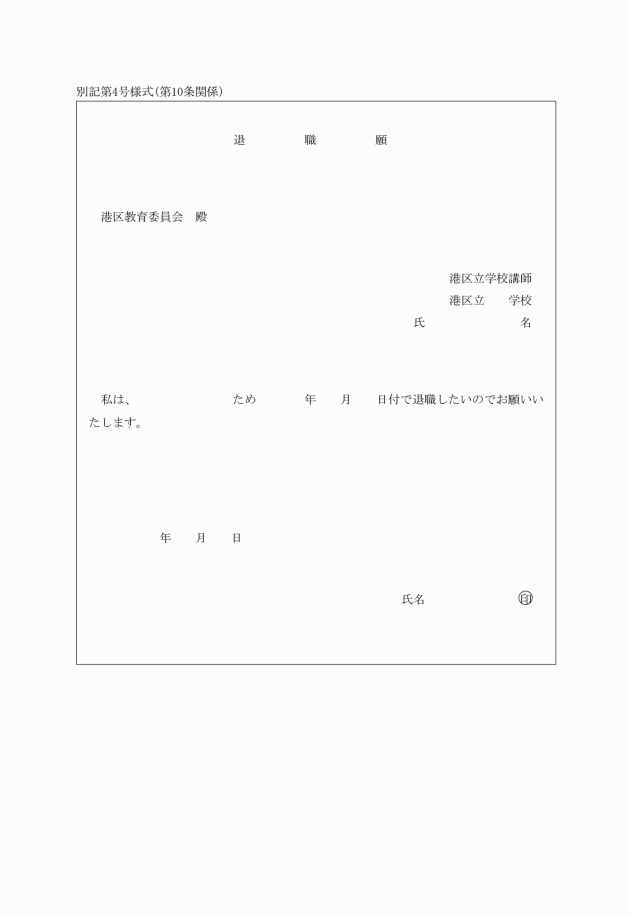

2 講師は、任期満了前に別記第四号様式による願いを提出し退職することができる。

(研修)

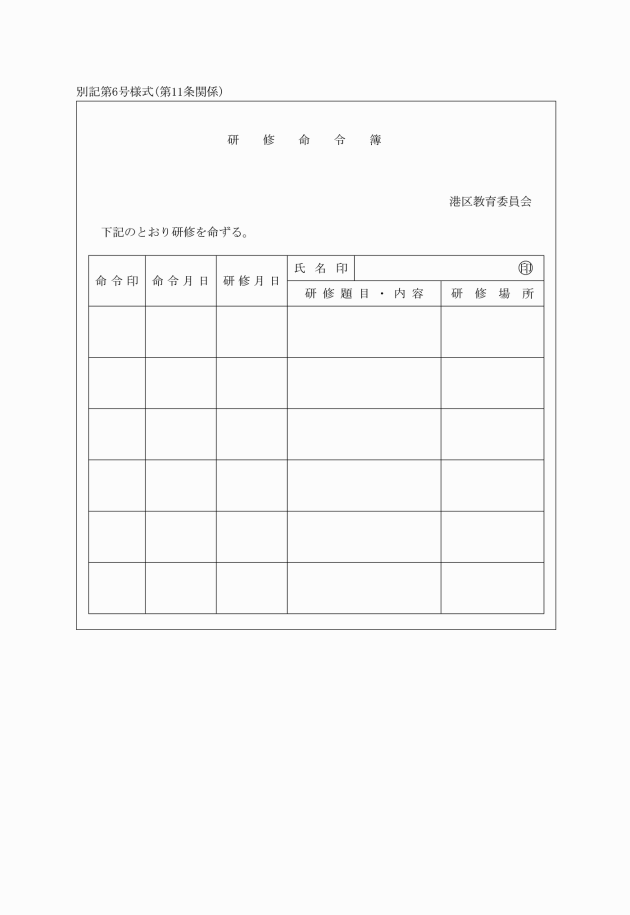

第十一条 教育委員会は、講師に対して授業に支障のない限り教科の授業に要する時間に研究及び調査(以下「研修」という。)を命ずることができる。

2 研修を命ずる場合は、別記第六号様式による研修命令簿により研修題目、研修場所その他必要な事項を特定しなければならない。

(出勤)

第十二条 講師は、勤務すべき所定の時刻までに出勤し、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもつて押印しなければならない。

2 前項の出勤簿の様式及び出勤簿の整理に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

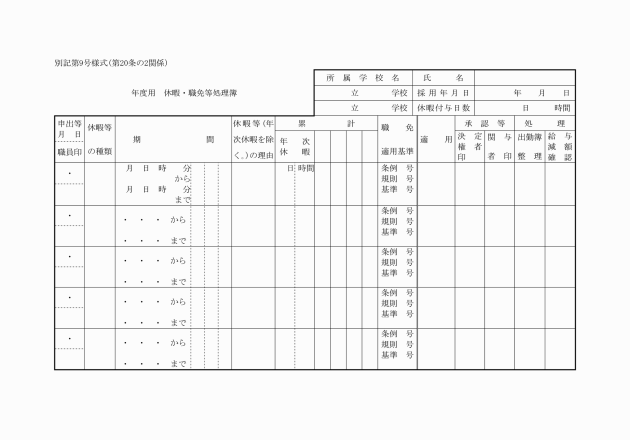

2 講師は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、その勤務する学校の校長に別記第九号様式による休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

一 準常勤講師 二十六時間

二 準常勤講師以外の講師 十三時間

3 第一項に規定する講師の勤務時間の一単位時間は、六十分とする。

(勤務時間の割振り)

第十五条 教育委員会は、前条の規定による勤務時間を暦日を単位として、月曜日から金曜日までの間に割り振るものとする。

2 勤務時間を一週間を単位として定めることができない場合における講師の勤務時間については、四週間を単位として四週間分の勤務時間を割り振ることができる。

第十六条 削除

(休日)

第十七条 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十条に規定する日は、休日とする。

2 前項の休日には勤務をさせないものとする。

3 勤務時間が割り振られている日が休日に当たるときは、あらかじめ当該月内で勤務時間の振替えをする。

(勤務時間の振替え)

第十七条の二 教育委員会が特に必要と認める場合は、勤務時間を当該勤務時間の属する週を含めた四週間の範囲内で、月曜日から金曜日までのほか、日曜日、土曜日又は休日に振り替えることができる。

(年次有給休暇の付与)

第十八条 教育委員会は、四月一日から翌年の三月三十一日まで(以下「年度」という。)の一年間継続して任用される講師に対し週当たりの勤務日数に応じて別表第一に規定する日数の年次有給休暇を与える。ただし、前年度一年間継続して当該学校において勤務し、その勤務日数が勤務すべき全勤務日数の八割に満たなかつた講師に対しては、年次有給休暇を与えない。

3 第一項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかつた日数がある場合には、翌年度に限り当該学校においてこれを請求することができる。

5 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、教育委員会は、準常勤講師について職務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができる。

6 年次有給休暇は、講師から請求があつたときに与えるものとする。ただし、教育委員会は、職務に支障があるときは他の時季に与えることができる。

(病気休暇)

第十八条の二 病気休暇は、準常勤講師が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として与える。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

4 病気休暇を請求するときは、教育委員会が定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

6 条例第七条第一項の教育委員会規則で定める日数は、一回について引き続く九十日とする。

(公民権行使等休暇)

第十八条の三 公民権行使等休暇は、勤務時間の全部又は一部において、準常勤講師の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするために与える休暇であつて、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 教育委員会は、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない限り、その請求に係る時限を変更することができる。

3 教育委員会は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権の行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(慶弔休暇)

第十九条 慶弔休暇は、準常勤講師が結婚するとき、準常勤講師の親族が死亡したときその他の勤務しないことが相当と認められる場合に与える休暇とする。

一 準常勤講師が結婚する場合。 引き続く七日

三 準常勤講師の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後十五年以内に行う場合に限る)。 一日

3 前項第一号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日から前後各一週間以内の日とする。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(妊娠出産休暇)

第二十条 妊娠出産休暇は、女子の準常勤講師に対し、その妊娠中及び出産の前後を通じて引き続く十六週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十週間)以内の休養として任期の範囲内で与える休暇とする。

2 教育委員会は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも六週間(多胎妊娠にあつては、十週間)、出産後の少なくとも八週間与えるものとする。ただし、出産後六週間を経過した女子の準常勤講師が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく母子健康手帳を示さなければならない。

(基礎報酬)

第二十二条 条例第六条に規定する基礎報酬は次のとおりとする。

一 第一種基礎報酬 講師の教育職員としての識見及び経験等を基準として、別表第三に定める区分による額

二 第二種基礎報酬 講師の通勤の実情等を勘案して、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十二条の例等により算出した額

2 前項第二号に規定する第二種基礎報酬の時間当たりの単価は、月を単位として算出した額を当該講師の一月当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(基礎報酬の支給方法等)

第二十三条 基礎報酬は、月の初日からその月の末日までの分を翌月の五日に支給する。ただし、五日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、五日の前の日)とする。

2 教育委員会が特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、他の支給方法によることができる。

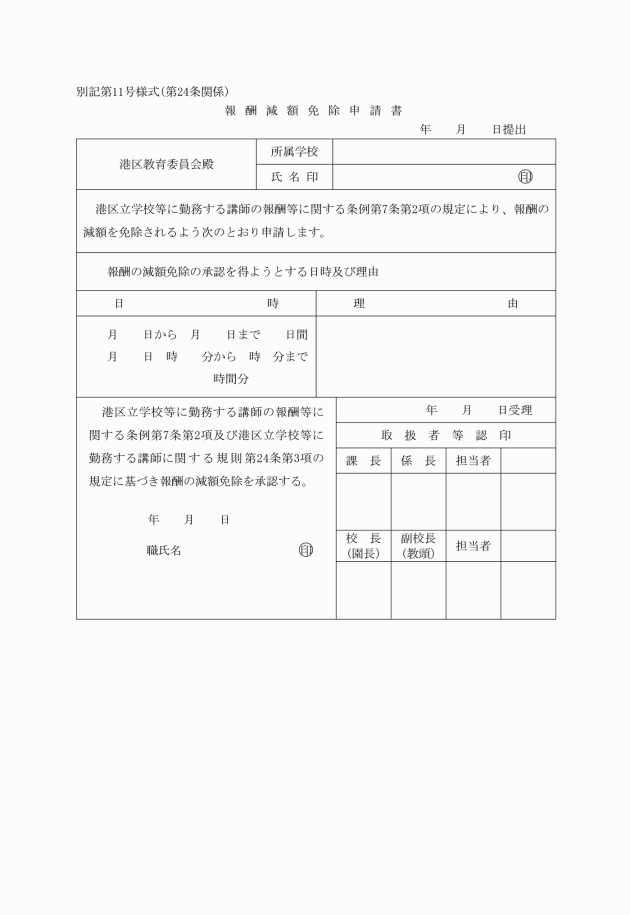

(報酬の減額免除)

第二十三条の二 条例第七条第二項の規定により報酬の減額を免除することができる事由は、交通機関の事故とする。

2 前項に規定する事由により報酬の減額を免除する期間は、その都度必要とする日又は時間とする。

第二十四条 条例第七条第二項の規定により減額を免除することができる報酬は、講師に係る第二十二条第一項第一号に掲げる第一種基礎報酬とする。

4 教育委員会は第二項に規定する報酬減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

(付加報酬)

第二十五条 条例第六条第二項に規定する付加報酬は、三月一日、七月一日及び十二月一日にそれぞれ在職する準常勤講師に対して、教育委員会が別に定める日に支給する。

2 付加報酬の支給額は、別表第三に定める各準常勤講師の第一種基礎報酬額を別に定める方法により月額に換算した額(以下「報酬月額」という。)に、給与条例第二十一条第二項本文に定める支給率を乗じて得た額、報酬月額に同条例第二十一条の四第二項本文の規定による支給率を乗じて得た額に、次項に定める勤務実績に対応する割合を乗じて得た額とする。

3 付加報酬の支給額の基礎となる勤務実績は、準常勤講師が現に勤務した条例第四条第一項に規定する勤務時間について、時間を単位として計算するものとし、その算定方法は別に定める。

(委任)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

付則

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

付則(昭和五四年四月一〇日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

付則(昭和五五年四月一六日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

付則(昭和五六年四月一日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和五七年四月一日教育委員会規則第一六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

付則(昭和五九年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

付則(昭和六〇年四月五日教育委員会規則第三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

付則(昭和六一年三月三一日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

付則(昭和六二年三月三一日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

付則(昭和六三年三月三一日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

付則(昭和六三年六月二八日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区立学校等に勤務する講師に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

付則(平成元年三月二九日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

付則(平成二年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

付則(平成三年三月三一日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

付則(平成四年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

付則(平成四年九月二二日教育委員会規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年九月一日から適用する。

2 この規則による改正後の東京都港区立学校等に勤務する講師に関する規則第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、平成四年度における任用の当初から、土曜日に勤務時間を割り振られている講師の平成四年九月から平成五年三月までの間の第二土曜日及び長期休業期間中の土曜日に係る勤務時間の割振り及び勤務を要しない日については、東京都港区教育委員会教育長が別に定める。

付則(平成五年七月一日教育委員会規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区立学校等に勤務する講師に関する規則別表第三の規定は、平成五年四月一日から適用する。

付則(平成六年三月二二日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

付則(平成六年四月二六日教育委員会規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区立学校等に勤務する講師に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

付則(平成七年三月二七日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

付則(平成七年七月一一日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年七月五日から適用する。

付則(平成八年三月二七日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

付則(平成九年三月二七日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

付則(平成九年六月二日教育委員会規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区立学校等に勤務する講師に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

付則(平成一一年三月二九日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

付則(平成一二年二月八日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

付則(平成一四年六月二六日教育委員会規則第一六号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

付則(平成一五年三月一二日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

付則(平成一六年三月一〇日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

付則(平成一八年三月一日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

付則(平成一八年三月一五日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

付則(平成一九年三月二日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

付則(平成一九年一二月一四日教育委員会規則第二四号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

付則(平成二〇年六月一三日教育委員会規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成二二年三月二四日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

付則(平成二三年三月三一日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

付則(平成二四年三月二八日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

付則(平成二五年三月一三日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

付則(平成二六年三月五日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

付則(令和元年一一月二八日教育委員会規則第七号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第一四号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までの勤務に係るこの規則による廃止前の港区立学校等に勤務する講師に関する規則第二十二条から第二十五条までの規定については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表第一(第十八条関係)

イ 準常勤講師の年次有給休暇付与日数

週当たり勤務日数 | 一日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |

付与日数 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 |

ロ 準常勤講師以外の講師の年次有給休暇付与日数

週当たり勤務日数 | 一日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | |

勤続年数 | 零 | 一日 | 三日 | 五日 | 七日 | 十日 |

一年 | 二日 | 四日 | 六日 | 八日 | 十一日 | |

二年 | 二日 | 四日 | 六日 | 九日 | 十二日 | |

三年 | 二日 | 五日 | 八日 | 十日 | 十四日 | |

四年 | 三日 | 六日 | 九日 | 十二日 | 十六日 | |

五年 | 三日 | 六日 | 十日 | 十三日 | 十八日 | |

六年 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 | |

七年 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 | |

八年 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 | |

九年 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 | |

十年以上 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 | |

別表第一の二(第十八条関係)

イ 準常勤講師の年次有給休暇付与日数

任用期間中の勤務日数 | 四十八日から七十二日まで | 七十三日から百二十日まで | 百二十一日から百六十八日まで | 百六十九日から二百十六日まで | 二百十七日以上 |

付与日数 | 三日 | 七日 | 十一日 | 十五日 | 二十日 |

ロ 準常勤講師以外の講師の年次有給休暇付与日数

任用期間中の勤務日数 | 四十八日から七十二日まで | 七十三日から百二十日まで | 百二十一日から百六十八日まで | 百六十九日から二百十六日まで | 二百十七日以上 |

付与日数 | 一日 | 三日 | 五日 | 七日 | 十日 |

別表第二(第十九条関係)

親族 | 日数 |

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 十日 |

父母 | 七日 |

子 | 七日 |

祖父母 | 三日(講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日) |

孫 | 二日 |

兄弟姉妹 | 三日 |

伯父若しくは叔父又は伯母若しくは叔母 | 一日(講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日) |

おい又はめい | 一日 |

父母の配偶者又は配偶者の父母 | 三日(講師と生計を一にしていた場合にあつては、七日) |

子の配偶者又は配偶者の子 | 三日(講師と生計を一にしていた場合にあつては、七日) |

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 一日(講師と生計を一にしていた場合にあつては、三日) |

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 一日(講師と生計を一にしていた場合にあつては、三日) |

伯父若しくは叔父又は伯母若しくは叔母の配偶者 | 一日 |

備考

一 日数は、教育委員会が承認した日から起算する。

二 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

別表第三(第二十二条関係)

第一種基礎報酬額表

勤務学校 | 教育職員としての経験年数等 | 時間額(円) | |

経験区分 | 経験年数 | ||

幼稚園、小学校及び中学校に勤務する講師 | 一 | 一年未満 | 一、八八〇 |

二 | 一年以上二年未満 | 一、九五〇 | |

三 | 二年以上三年未満 | 二、〇二〇 | |

四 | 三年以上四年未満 | 二、〇九〇 | |

五 | 四年以上五年未満 | 二、一六〇 | |

六 | 五年以上六年未満 | 二、二三〇 | |

七 | 六年以上七年未満 | 二、三一〇 | |

八 | 七年以上八年未満 | 二、四〇〇 | |

九 | 八年以上九年未満 | 二、四九〇 | |

十 | 九年以上十年未満 | 二、五八〇 | |

十一 | 十年以上十一年未満 | 二、六六〇 | |

十二 | 十一年以上十二年未満 | 二、七八〇 | |

十三 | 十二年以上 | 二、八六〇 | |

別記第1号様式(第4条関係)

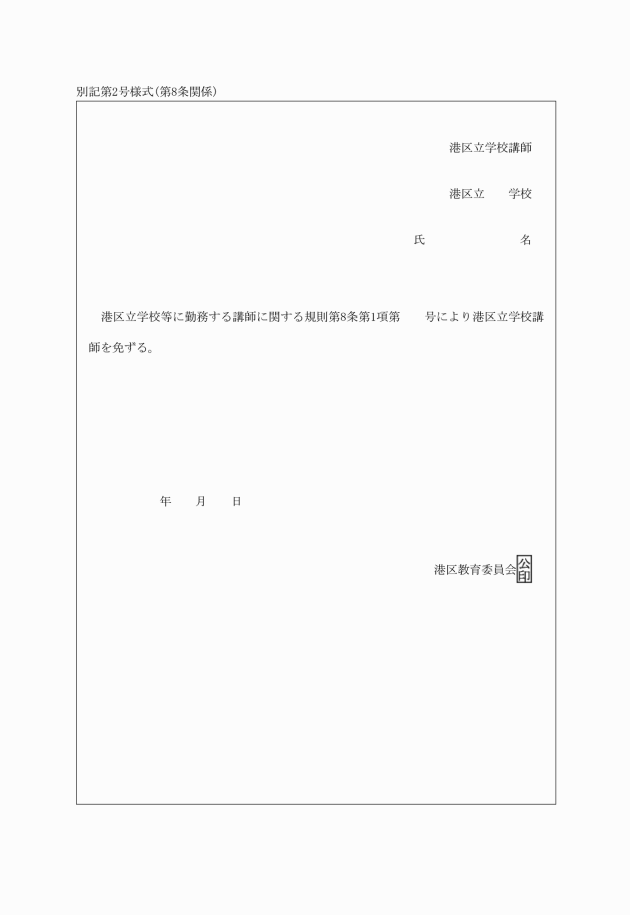

別記第2号様式(第8条関係)

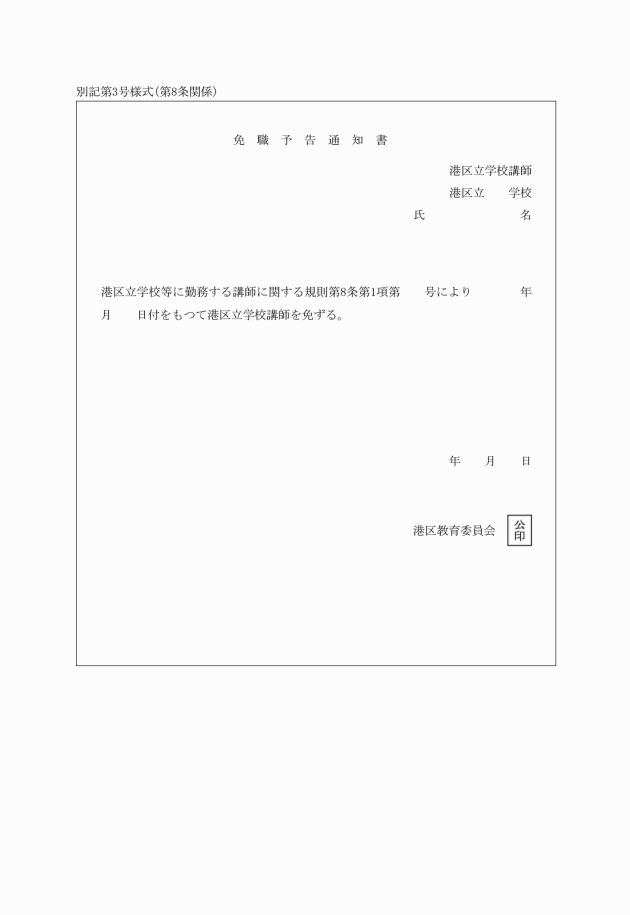

別記第3号様式(第8条関係)

別記第4号様式(第10条関係)

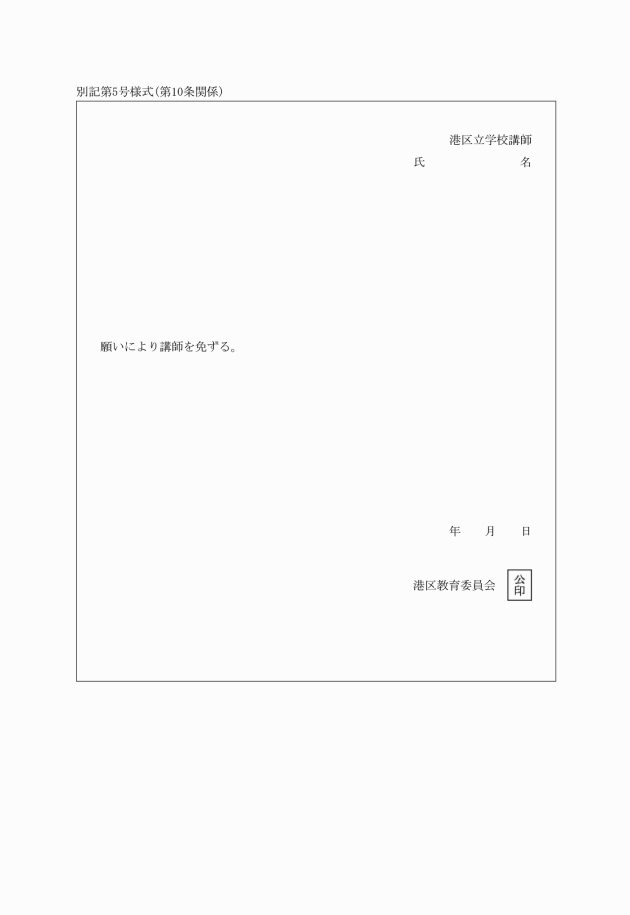

別記第5号様式(第10条関係)

別記第6号様式(第11条関係)

別記第7号様式 削除

別記第8号様式 削除

別記第9号様式(第20条の2関係)

別記第10号様式 削除

別記第11号様式(第24条関係)