○港区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱実施細目

平成12年3月31日

11港環清第321号

(趣旨)

第1条 港区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱(平成12年3月31日11港環清第320号)の施行に伴い、東京都最終処分場に搬入する事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の持込みに係る持込ごみ量の算定方法及びプリパンチカード(以下「カード」という。)の取扱いについて、実施細目を定める。

(持込ごみ量の算定方法)

第2条 持込ごみ量は、原則としてごみ自動計量システム上の計量器により、持込車両(以下「車両」という。)の搬入前後の総重量を計量し、次の算式により算定する。

持込ごみ量=搬入前総重量-搬入後総重量 |

2 前項の算定方法によりがたい場合は、次の算式により算定する。

持込ごみ量=搬入前総重量-車両重量* *(車両自重+運転者平均体重+標準装備重量) |

(1) 車両自重とは、自動車検査証(以下「車検証」という。)の車両重量をいう。

(3) 標準装備重量は、スペアタイヤ、シート及び工具等(手工具、ジャッキ、クリップレンチ、消火器、歯止、停止表示器をいう。)の重量とする。

(4) 持込ごみ量を算定する場合の運転者平均体重+標準装備重量は、車検証の車両総重量により、次のように区分する。ただし、車検証の自動車の種別欄に軽自動車と記載されている車両及び軽自動車以外の車両であって、車検証の車体の形状欄にバンと記載されている車両については別に区分する。

車両総重量 | 運転者平均体重+標準装備重量 |

7t未満 | 60kg+50kg |

7t以上10t未満 | 60kg+70kg |

車両の種類 | 運転者平均体重+標準装備重量 |

車検証の自動車の種別欄に「軽自動車」と記載されている車両 | 60kg+20kg |

軽自動車以外の車両であって、車検証の車体の形状欄に「バン」と記載されている車両のうち、車両自重2t未満の車両 | 60kg+30kg |

3 車両総重量30t以上の車両は、持込みを行うことはできない。

(空車計量による算定方法)

第3条 区長は、車検証による持込ごみ量の算定方法が実情に合わないと判断したときは、持込業者から空車計量申請書(第1号様式)を提出させ、東京二十三区清掃一部事務組合(以下「組合」という。)の計量器により空車計量を行い、持込ごみ量を次のとおり算定しなければならない。

持込ごみ量=搬入前総重量-車両重量(空車計量値+運転者平均体重) |

2 前項の対象となる車両は、次のとおりである。

(1) 平ボディ車、ダンプ車、コンテナ車、脱着ボディ車及び車両総重量10t以上等の特殊な車両構造及び貨物積載装備の車両

(2) けん引される付随車両

(3) 荷台への鉄板の補強、アオリ板の設置又は特殊な排出装置の設置等により、車両本体に固定した改造、補強又は補修を行った車両

(空車計量の申請等の手続き)

第4条 持込業者は、継続持込みの申請(新規・更新・変更)又は臨時持込みを行う場合であって、前項各号に規定する車両を使用するときは、区長に空車計量申請書を提出しなければならない。

2 区長は、廃棄物継続持込申請書に添付されている車検証の写し等により車両の改造等が判明したときは、持込業者に確認し、空車計量申請書を提出させなければならない。

3 区長は、持込業者から空車計量申請書を正・副2部提出させ、副本を保管し、正本を組合の管理者へ送付し空車計量を依頼するとともに、持込業者に空車計量を行う日時を確認し、組合の管理者へ連絡するものとする。

4 持込業者は、空車計量後、速やかに組合の管理者から発行された計量証明書(第2号様式)を清掃事務所へ持参しなければならない。

5 区長は、計量証明書について割印の処理を行った上で、1部を保管し、1部を持込業者に交付する。空車計量に係る車両が継続持込みの承認を受ける場合は、その承認期間中は、双方で計量証明書を保管しなければならない。

(添付書類)

第5条 持込業者は、空車計量を申請するときは、次の書類を2部ずつ添付するものとする。

(1) カラー写真3枚(前方・側面・斜め後方から撮影したものとし、撮り方は港区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(平成12年3月31日11港環清第324号)に準ずる。)

(2) 車検証(写し)

(空車計量における留意事項)

第6条 空車計量は、燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載した状態で行うものとする。

2 空車計量する車両は、廃棄物を運搬する装備状態で行わなければならない。

3 持込業者は、空車計量を行った車両の継続持込みの承認の変更を申請するときは、計量証明書の写しを添付しなければならない。

4 持込業者は、継続持込みの承認を受けた車両及び新たに継続持込みの承認を受ける車両が、改造等により車検証の車両重量の変更が伴うときは、速やかに区長へ空車計量の申請を行わなければならない。

(持込ごみ量の算定方法の特例)

第7条 1台の車両に対し、複数の種類のコンテナを使用する場合は、種類の異なるコンテナを1個ずつ、空車計量を行い、持込ごみ量を次のとおり算定する。この場合において、空車計量は、第3条の規定を適用するものとする。

持込ごみ量=搬入前総重量-車両重量* *車両重量=(同種のコンテナ車両の空車計量値×コンテナ使用数+同種のコンテナ車両の空車計量値×コンテナ使用数)÷コンテナ使用総数+運転者平均体重 |

3 区長は、車両重量証明書を交付するときは割印の処理を行い、当該車両重量証明書及び承諾書については、その車両が継続持込みの承認を受けている間は、双方で保管しなければならない。この場合、第6条第3項に準じ留意するものとする。

4 持込業者は、新たに複数のコンテナを使用することとなる場合又は使用するコンテナを増やす場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

5 第1項で規定する車両重量の算定方法は、原則を定めたものであって、区長は、実際のコンテナの設置状況や使用状況等を調査し、現状に適した方法で算定を行うものとする。

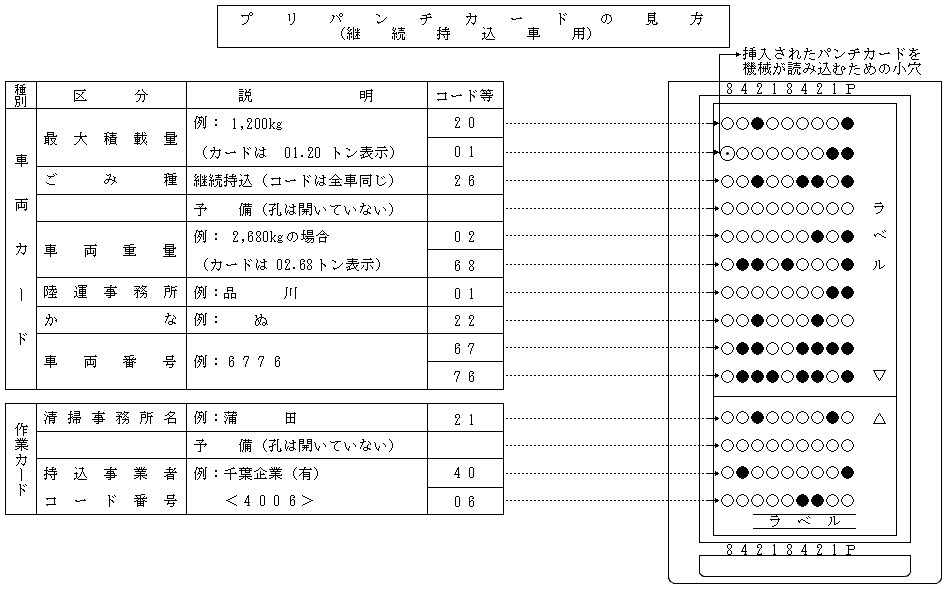

(カードの作成等)

第8条 カードの仕様は、次のとおりとする。

(1) カードは、車両カード(固定)、作業カード(半固定)及びカードの外枠の組合わせにより編成する。

(2) 車両カードは、最大積載量、ごみ種、車両重量及び自動車登録番号の内容を数字で整理し、コード化して登録(パンチ)する。

(3) 作業カードは、清掃事務所名及び持込業者名を数字で整理し、コード化して登録(パンチ)する。

(4) 持込車両のカードの仕様等については、別表のとおりとする。

3 区長は、新たに継続持込みを承認し、カードを作成するときは、組合に通知し、組合から持込業者名をコード化した登録番号の連絡を受けるものとする。

4 空車計量重量が、前回の空車計量重量と20kg以上の差があるときは、新たに車両カードを作り直さなければならない。

(カードの使用保管等)

第9条 カードの使用(計量)方法については、一部事務組合の指導に従い、又これの保管、取扱いは慎重を期し、責任を持って管理すること。

付則

1 この細目は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日以前に東京都から交付された空車計量証明書、車両重量証明書については、区長が交付したものと読み替えることとする。

付則

この細目は、平成14年4月1日から施行する。

付則

この細目は、平成14年12月1日から施行する。

付則

この細目は、平成18年4月1日から施行する。

別表

P(パリティ)…横の孔数が必ず偶数になるよう調整する孔。

コード…「ごみ自動計量システムの事務取扱要領」のコード表による。

様式(省略)