ここから本文です。

地震に備える2.共同住宅での安全対策

一般的に共同住宅は耐震性が高く、地震に強いと言われていますが、その建物の高さゆえの弱点もあります。居住者は共同住宅の防災上の特徴をよく知り、備えることが大切です。

共同住宅特有の被害

長周期地震動(高層住宅の場合)

地震で長周期地震動が起きた場合、高層階ほど揺れが大きくなり、以下のような危険が増える。

- 家具類の移動が起きやすく、負傷や避難通路の障害の原因となる。

- 家具類の引き出しが飛び出して転倒するおそれがある。

- 水槽などの水が大きく揺れ、転倒しやすくなる。

- つり下げ式の照明が大きく摑れ、落下するおそれがある。

- 家具類の転倒、落下、移動による火災のおそれがある。

- 玄関ドアや窓のサッシの開閉ができなくなった場合には、部屋の外に出ることが困難になる。

トイレ、ゴミの問題

配管、排水管が破損すると、台所の水を流せなくなるだけでなく、トイレを使うこともできない。高層階に居住する人ほどトイレの際の不便が大きくなる。

また、災害時用の携帯トイレなどを使った場合、ゴミの問題と併せて悪臭など衛生面の問題が発生する。

エレベーターの停止

エレベーターが長期間停止した場合には、その間の移動は階段に頼らざるを得ず、高層階に居住する人ほど、高層階への移動や水、食料など物資の運搬が困難になる。

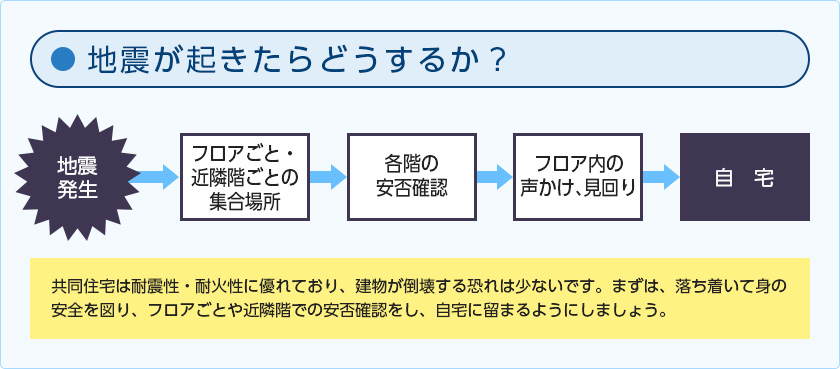

地震が起きたらどうするか

- 地震発生

- フロアごと、近隣階ごとの集合場所

- 各階の安否確認

- フロア内の声かけ、見回り

- 自宅

共同住宅は耐震性、耐火性に優れており、建物が倒壊する恐れは少ないです。まずは、落ち着いて身の安全を図り、フロアごとや近隣階での安否確認をし、自宅に留まるようにしましょう。

共同住宅での重要ポイント

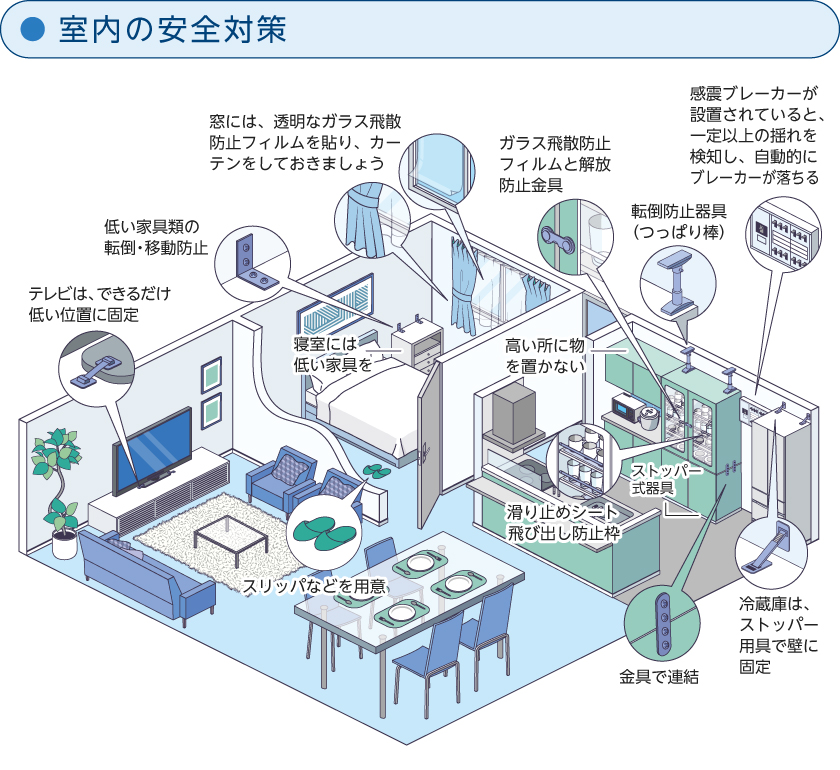

室内の安全対策

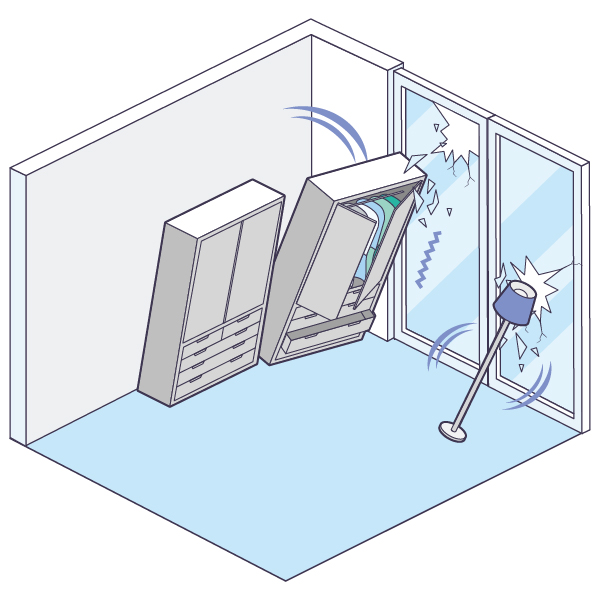

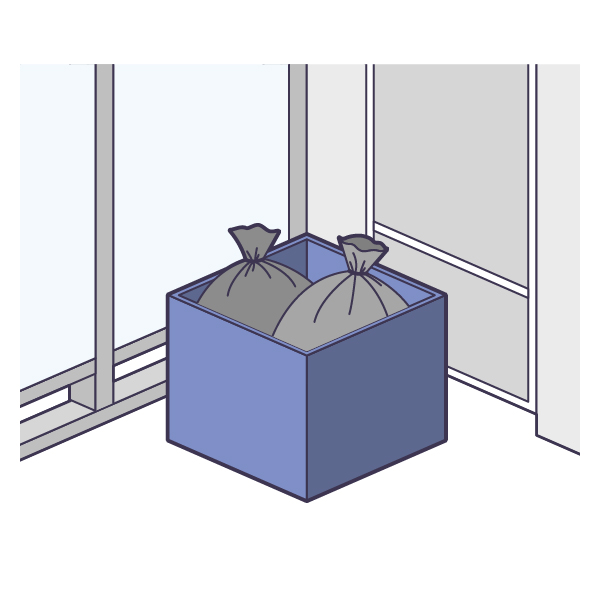

窓際の安全

窓際に大きな家具などを置くのは、揺れによって家具が移動して窓ガラスを割るおそれがあり危険。窓際には重量物や転倒、落下、移動しやすい物を置かない。

簡易トイレ

- 簡易トイレの代わりになるものとして、ビニール袋や新聞紙、消臭スプレー、重曹なども用意しておく。

- 配管に被害がないことが確認されるまで水は流せない。トイレは、「簡易トイレ」や「携帯トイレ」を使用する。使用後の簡易トイレや携帯トイレの袋を各戸でベランダ等に一時保管することや、決められた日に出すなど事前にルールを決めておく。

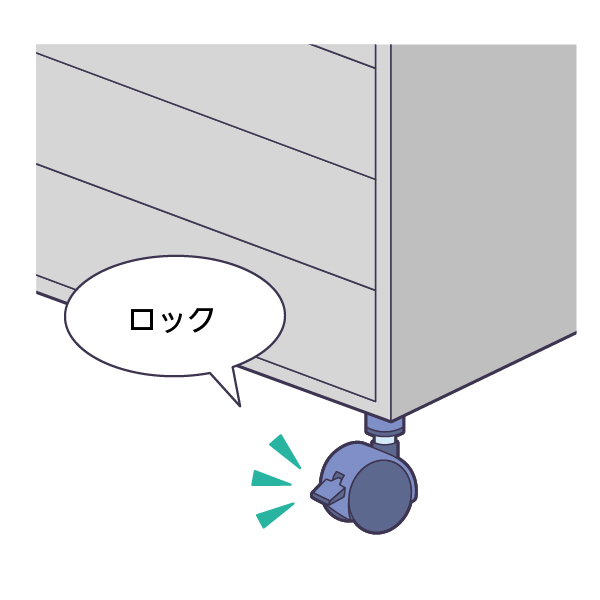

キャスター付き家具の移動対策

- キャスター付き家具などは、移動するとき以外は、キャスターロックをかけておく

- 壁などに固定された着脱式のベルトなどと家具をつないで固定する。

家庭内備蓄

高層階では、地震でエレベーターが停止すると物資の持ち運びが困難。地震後の生活のことも考え、水や食料などは多め(7日分以上)に用意しておく。

その他の注意点

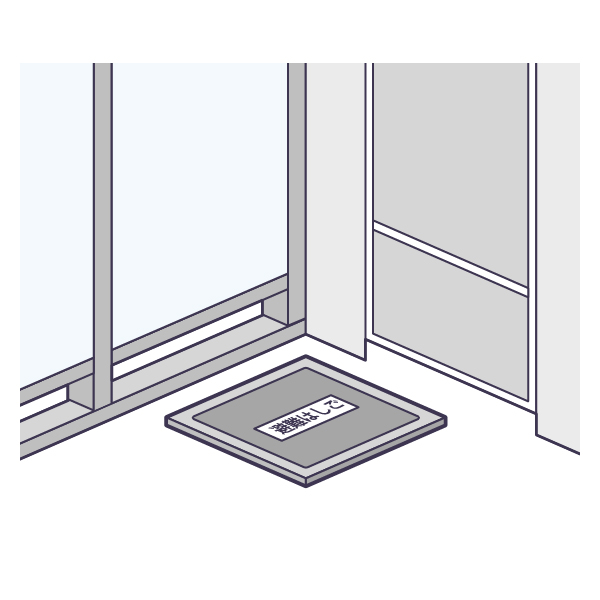

通路、非常口、非常階段

通路、非常口、非常階段といった共用部分に通行の妨げになるようなものを置かない。また、二次災害を防止するため、一斉に逃げることはせず、階段を使用するときは注意する。

ベランダ

ベランダの避難ハッチ(非常脱出口)の使用方法を確認しておく。また、ハッチをふさぐようなものは置かない。

管理組合や防災会からの連絡

防災設備の点検や防災訓練のお知らせなど、管理組合からの連絡には日頃から注意する。

ライフライン停止に備えた対策

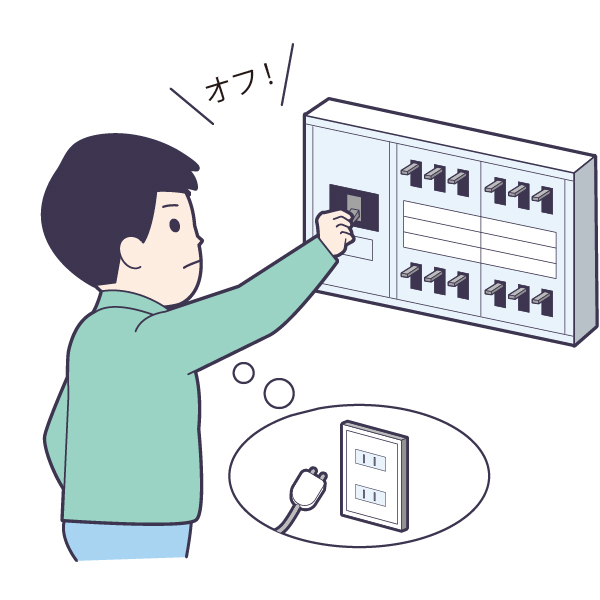

電気が止まったら

- 停電に備えて懐中電灯を用意する。

- 停電になったら、通電火災を起こさないように家電製品のコンセントを抜くかプレーカーを落とす。

- 通電火災に備えて、家庭用消火器を用意する。

ガスが止まったら

- 強い揺れやガス漏れを検知すると、安全装置が作動して自動的に停止。マイコンメーターの操作方法を確認しておく。

- ガスが使用できる状態で、赤ランプが点滅している場合はガス漏れの疑いがあることを覚えておく。

- カセットコンロ、ガスボンべ(予備も)を備えておく。

水道が止まったら

飲料水のボトルやポリタンクなどに生活のための溜め置きの水を用意しておく。

震災後も自宅で生活を続けるために

在宅避難をするためには「事前の備え」が重要です。7日分の水や食料、携帯トイレなど生

活に必要な物資を備蓄するほか、ライフラインが止まっている状態で日常生活が送れるよう備

蓄することが必要です。

また、マスクやアルコール消毒液等の衛生用品の備蓄もしておきましょう。

自分のマンションを知ろう

阪神、淡路大震災では、家屋や家具の下敷きになった場合に救出活動にあたった人の約6割が「近所の人」でした(神戸市市民行動調査より)。それはマンションでいうならぱ同じマンションの住民ということになります。フロア毎や複数階での安否確認の取り決めや、防災用名簿、備蓄品など通常時からマンションぐるみで備えておく必要があります。

また、日頃からの挨拶などのコミュニケーションも大切です。

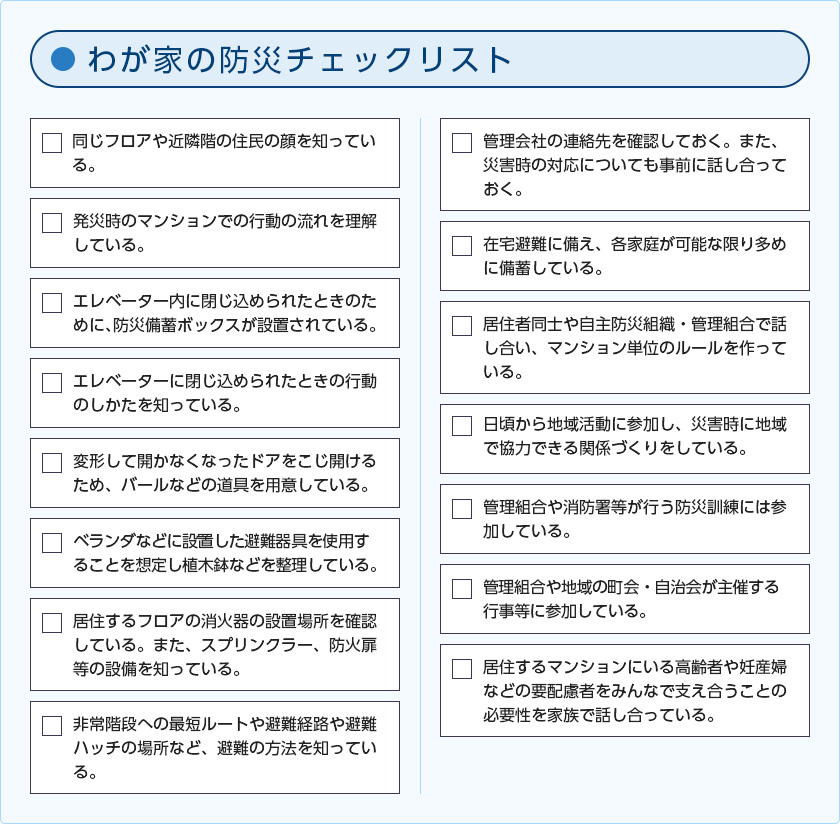

わが家の防災チェックリスト

- 同じフロアや近隣階の住民の顔を知っている。

- 発災時のマンションでの行動の流れを理解している。

- エレベーター内に閉じ込められたときのために、防災備蓄ボックスが設置されている。

- エレベーターに閉じ込められたときの行動のしかたを知っている。

- 変形して開かなくなったドアをこじ開けるため、バールなどの道具を用意している。

- ベランダなどに設置した避難器具を使用することを想定し植木鉢などを整理している。

- 居住するフロアの消火器の設置場所を確認している。また、スプリンクラー、防火扉等の

- 設備を知っている。

- 非常階段への最短ルートや避難経路や避難ハッチの場所など、避難の方法を知っている。

- 管理会社の連絡先を確認しておく。また、災害時の対応についても事前に話し合っておく。

- 在宅避難に備え、各家庭が可能な限り多めに備蓄している。

- 居住者同士や自主防災組織、管理組合で話し合い、マンション単位のルールを作っている。

- 日頃から地域活動に参加し、災害時に地域で協力できる関係づくりをしている。

- 管理組合や消防署等が行う防災訓練には参加している。

- 管理組合や地域の町会、自治会が主催する行事等に参加している。

- 居住するマンションにいる高齢者や妊産婦などの要配慮者をみんなで支え合うことの必要性を家族で話し合っている。

共同住宅の防災対策に関する支援を強化しています

共同住宅を対象に、防災に関する専門家である防災アドバイザーを派遣し、防災組織の結成に

向けた助言や、防災意識の向上を図るための講演会や訓練に関する助言を行っています。また、

6階以上かつ20戸以上の高層住宅、3階から5階かつ10戸以上の中層住宅を対象にした防災資器材の助成やエレベーターチェア等の助成により、防災設備の充実を図っています。

「防災カルテ」を作成しています

各住宅の防災対策の取り組み状況を目で見て把握することができる、「防災カルテ」を作成しています。希望があった住宅には住宅の管理者を区の職員等が直接訪問し、区の支援制度の紹介や防災対策に関する助言を行っています。