ここから本文です。

火事を防ぐ

地震火災を防ぐ

地震で怖いのが二次災害としての火災です。阪神・淡路大震災では大規模な市街地火災が発生しました。津波に起因する「津波火災」が沿岸部で目立った東日本大震災でも、地震の揺れに起因する「地震火災」が1都10県で135件発生しています(総務省消防庁資料「地震火災から命を守るために」)。

大規模に燃え広がる恐れのある地震火災を防ぐためには、まず各家庭から火災を出さないことが重要です。万一出火しても、初期段階で消し止めて延焼を防がなければなりません。

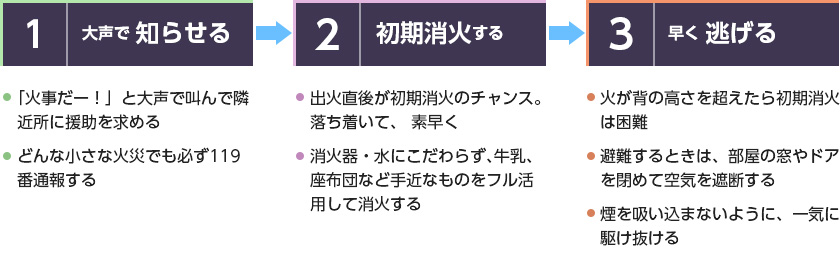

火災発生時の初期対応の3原則

大声で知らせる

- 「火事だー!」と大声で叫んで隣近所に援助を求める

- どんな小さな火災でも必ず119番通報する

初期消火する

- 出火直後が初期消火のチャンス。落ち着いて、素早く

- 消火器、水にこだわらず、牛乳、座布団など手近なものをフル活用して消火する

早く逃げる

- 火が背の高さを超えたら初期消火は困難

- 避難するときは、部屋の窓やドアを閉めて空気を遮断する

- 煙を吸い込まないように、一気に駆け抜ける

地震の際の消火のタイミング

一般に地震発生時の消火には3つのチャンスがあるとされています。地震の揺れでガスの供給を自動的にストップするガスマイコンメーターがほとんどの世帯に設置されているので、身を守ることを最優先に対応しましょう。

- 緊急地震速報を聞いたとき、グラッときたとき

- 大きな揺れがおさまったとき

- 出火した直後

通電火災を防ぐ

地震時の火災で注意したいのが「通電火災」です。これは停電した電気が復旧する際に起こる火災です。倒れた電気器具に通電して周囲のものに火がついたり、ガスが漏れている場所で電気器具に通電して発火したりします。通電火災を防止するために次のことを心がけましょう。

- 大きな揺れの後は、念のため使用中の電気機器類のスイッチを切る。

- 避難をする時には、ブレーカーを落とす。

- 地震後に機器を再使用する際には、ガス漏れや配線器具の損傷の有無などの安全確認をしてから。

危険なものを覚えておこう!

放置された可燃物

家の周囲やマンション・アパートの通路に、新聞紙・雑誌などを置いていませんか?

そこを狙って放火されるケースが目立ちます。

たばこ

投げ捨てによる火災が多くなっています。また、消したはずのたばこの再燃などにも要注意。

コンロ

「ついうっかり」の消し忘れが危険です。揚げ物をしている途中にその場を離れた結果、火災が発生するケースが後を絶ちません。

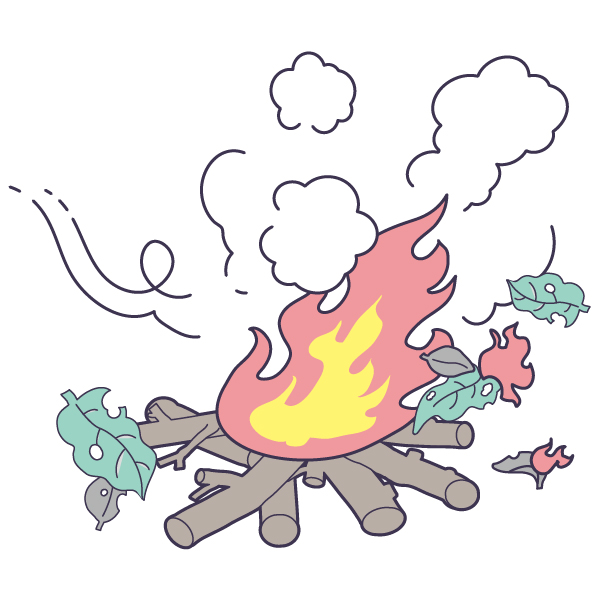

たき火

たき火がまわりに燃え広がったり、火の粉の飛び火で火災になります。

また、たき火後の火の不始末も火災の原因です。

マッチ・ライター

マッチやライターでの子どもの火遊びが出火の原因になります。また、日差しの強い場所に置いておくと、熱で自然発火することも。

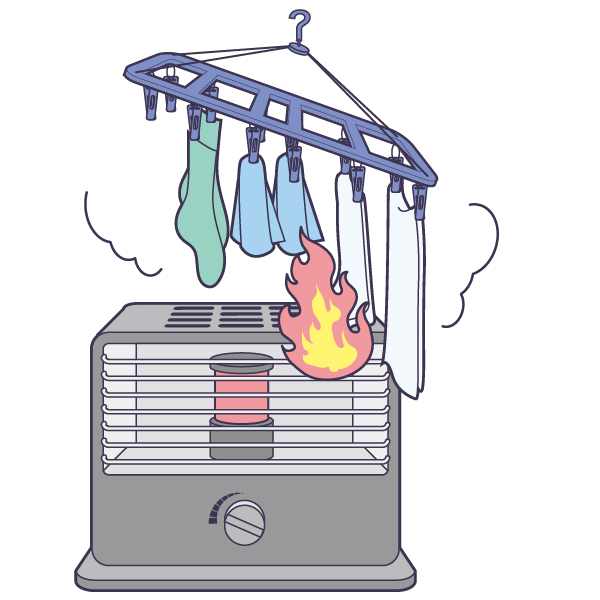

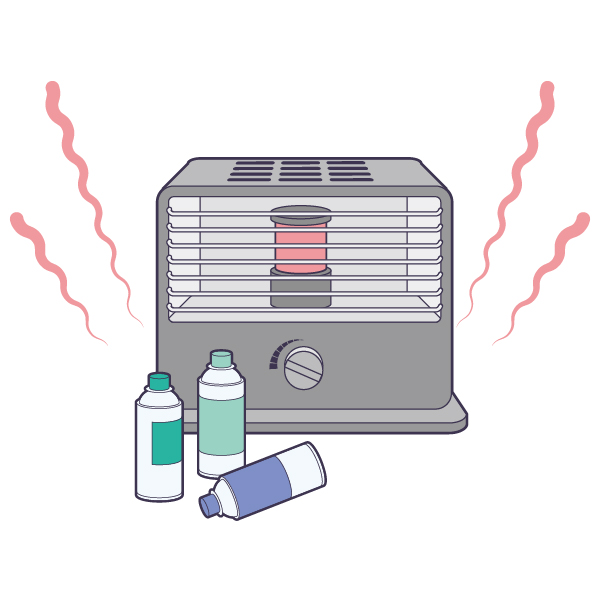

ストーブ

ストーブに洗濯物が触れたり、落ちたりすることで火災が発生するケースがあります。

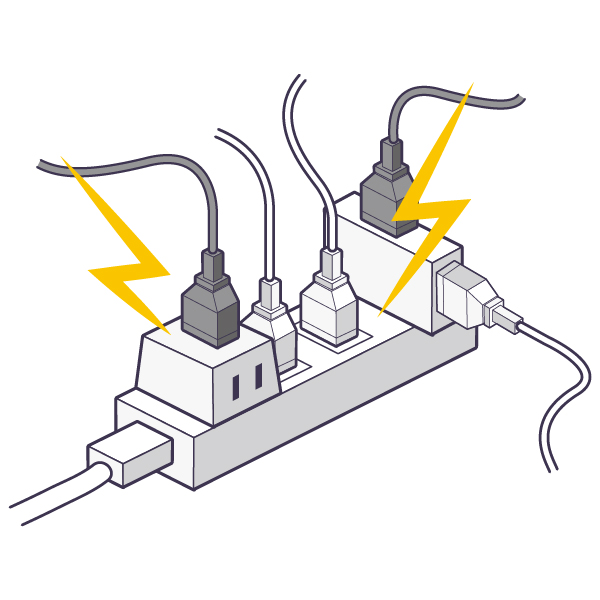

電気コード

コードを踏んだり、束ねたり、たこ足配線にすると、コードが発熱して火災になります。コードを長期間つないだままにしてプラグにほこりがたまったり、ペットがかじると危険です。

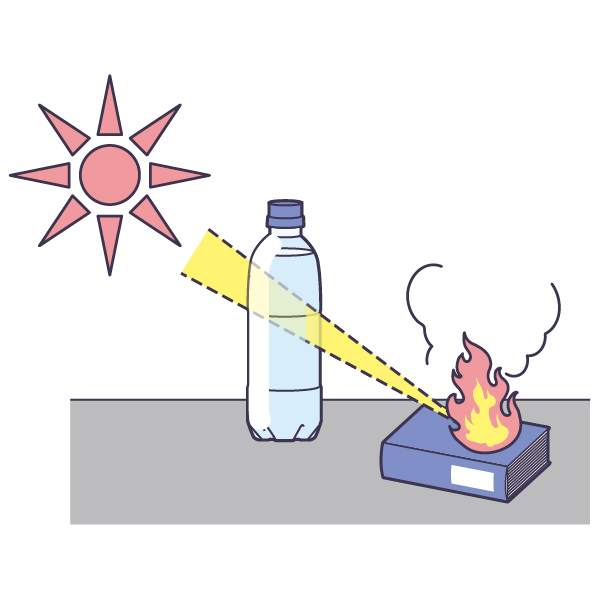

金魚鉢など

金魚鉢やペットボトルの水などがレンズ代わりになって出火するケースがあります。

スプレー缶

エアゾール製品のスプレ一缶は、熱すると爆発の危険があります。

ろうそく・線香など

燃えやすいものの近くで使ったり、つけたまま寝てはいけません。

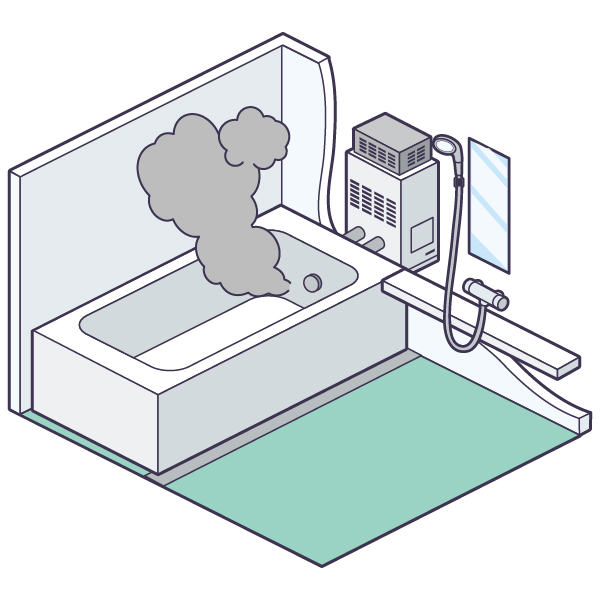

風呂がま・ユニットバス

風呂の空だきは危険。火をつける前に必ず水が入っているかの確認を。

消火器の使い方を覚えておきましょう

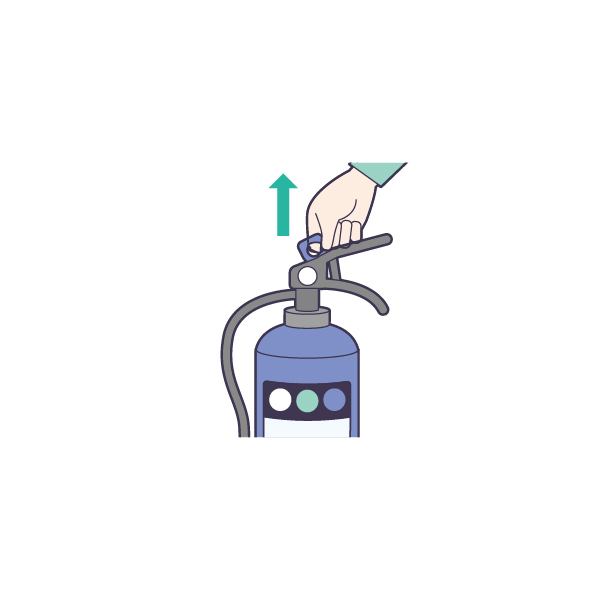

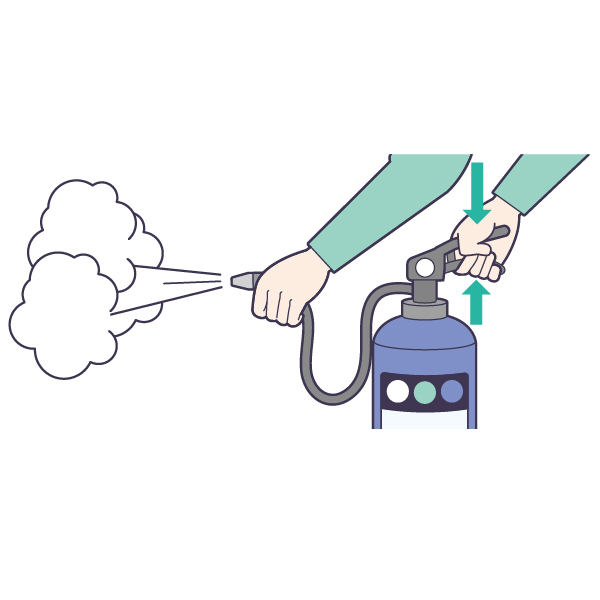

消火器の使い方

1.安全ピンに指をかけ、上に引き抜く

2.ホースをはずして火元に向ける

3.レバーを強くにぎって噴射する

構え方

- 火の風上に回り、風上から構える。

- やや腰をおとして低く構える。

- 熱や煙を避け、炎には真正面から向き合わない。

- 炎を狙うのではなく、火の根元を掃くように左右にふる。

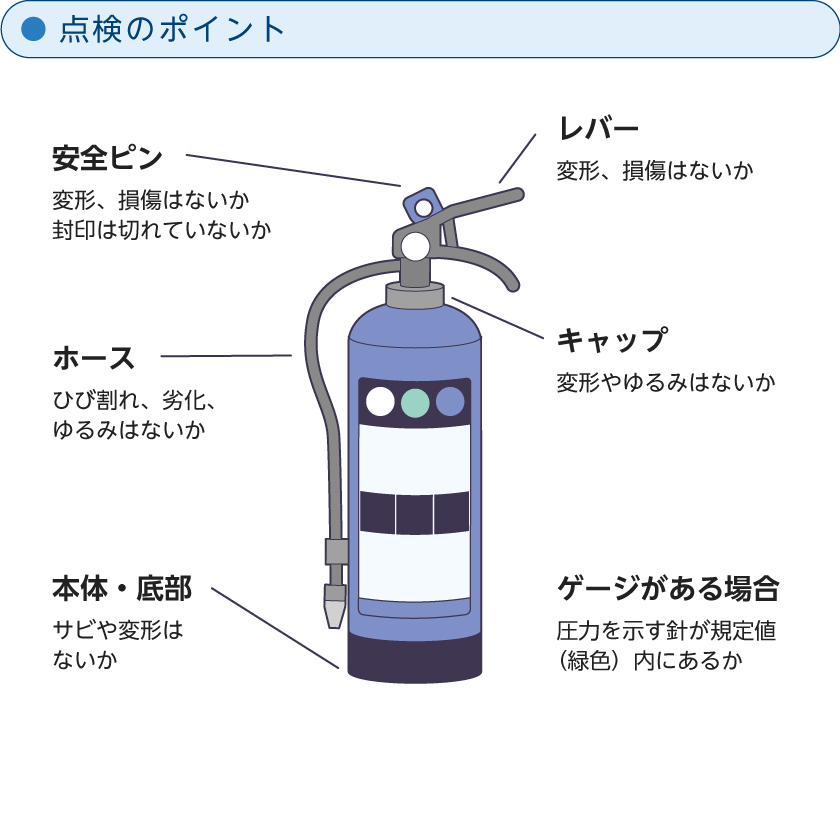

点検のポイント