○港区保育の実施に関する条例施行規則

平成十年三月三十一日

規則第九十三号

東京都港区保育所入所措置条例施行規則(昭和六十二年港区規則第三十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第二条 次の各号に掲げる事務に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

一 保育の実施に関すること。

二 基本保育料等の徴収に関すること。

(入所者の選考、決定等)

第四条 福祉事務所長は、一の保育所について、前条の規定による申込みがあった場合において、当該保育所に当該申込みに係る児童の全てを入所させた場合、当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。

(入所の辞退等)

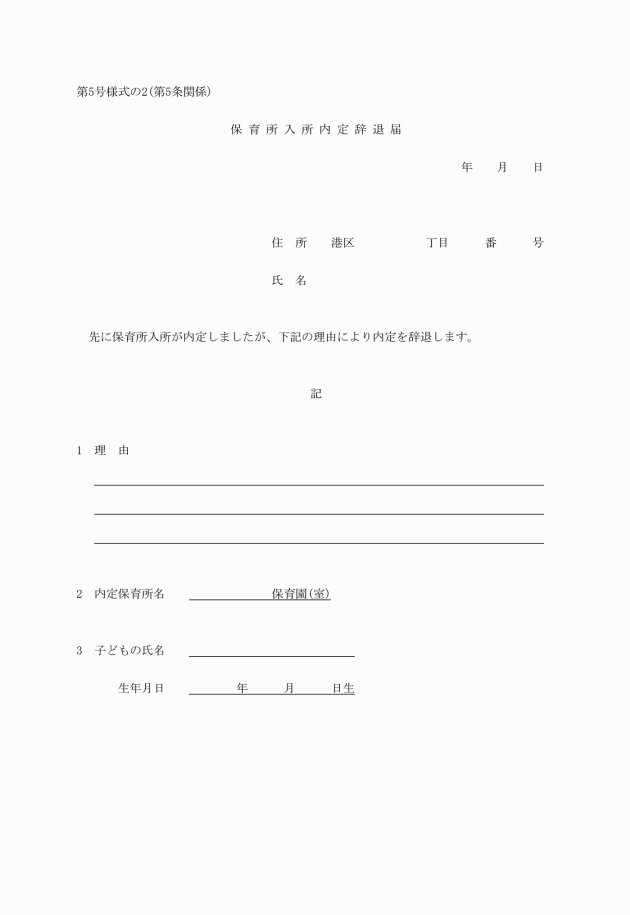

第五条 申込者は、入所の申込みを取り下げようとし、又は入所が決定したのちに、入所を辞退しようとするときは、速やかに保育等申込取下届(第五号様式)を提出しなければならない。

2 申込者は、入所の内定を辞退しようとするときは、区が指定する期限までに保育所入所内定辞退届(第五号様式の二)を提出しなければならない。

3 申込者は、入所している児童について、保育の実施基準等に変更が生じたときは、速やかに変更届(第六号様式)を提出しなければならない。

4 申込者は、児童を退園し、又は休園させるときは、速やかに退(休)園届(第七号様式)を提出しなければならない。

(延長保育の利用の要件)

第五条の二 条例第四条の二第一項の区規則で定める要件は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合とする。

一 基本保育の時間外に居宅外で労働していること。

二 基本保育の時間外に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていること。

三 区長が認める前二号に類する状態にあること。

(延長保育の利用の申込み)

第五条の三 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育利用申込台帳(第七号様式の三)に記載することにより利用を申し込み、福祉事務所長の承認を受けなければならない。

(延長保育の利用の調整)

第五条の四 福祉事務所長は、一の保育所について、前条の規定による申込みがあった場合において、当該保育所で当該申込みに係る全ての児童に対して延長保育を実施した場合、当該保育所における適切な延長保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所で延長保育を実施する児童を当該申込みの先後により決定することができる。

(一時保育の利用の申込み)

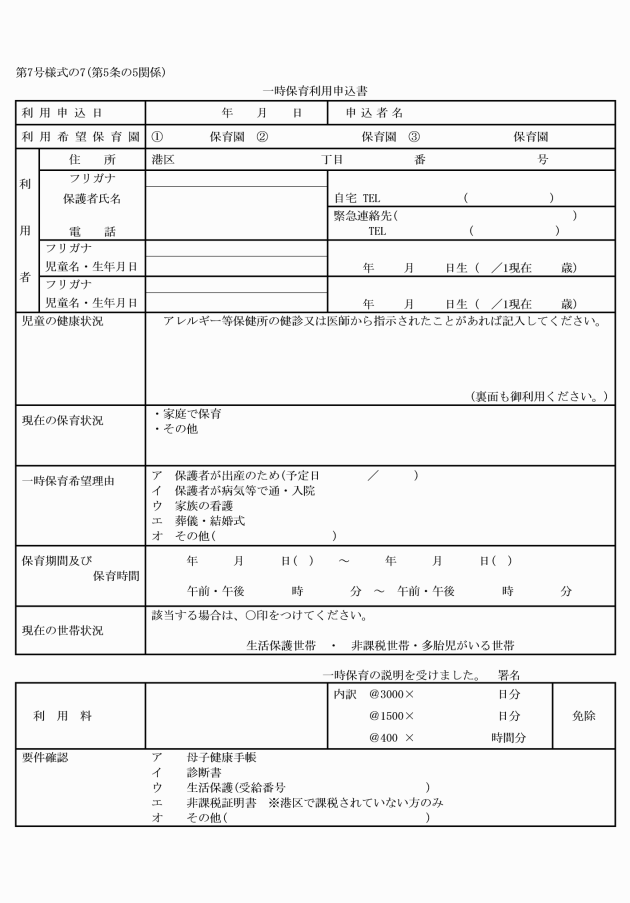

第五条の五 条例第四条の三第三項の規定により一時保育を利用しようとする保護者は、一時保育利用申込書(第七号様式の七)により、福祉事務所長に申し込まなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による承認を決定した場合において、保護者が偽りの申込みその他不正な手段により利用の承認を受けたときその他福祉事務所長が必要と認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。

(休日保育の利用の要件及び実施日)

第五条の七 条例第四条の四第一項に規定するこれに準ずると区長が認める児童は、次に掲げる児童とする。

一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)に入所している児童

二 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業を利用している児童

三 認可保育園に準ずる施設と区長が認める施設に入所している児童(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の規定により、原則として、同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受けた保護者の児童に限る。)

四 その他前三号に準ずると区長が認める児童

2 条例第四条の四第一項に規定する区規則で定める日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日とする。

(休日保育の利用の申込み)

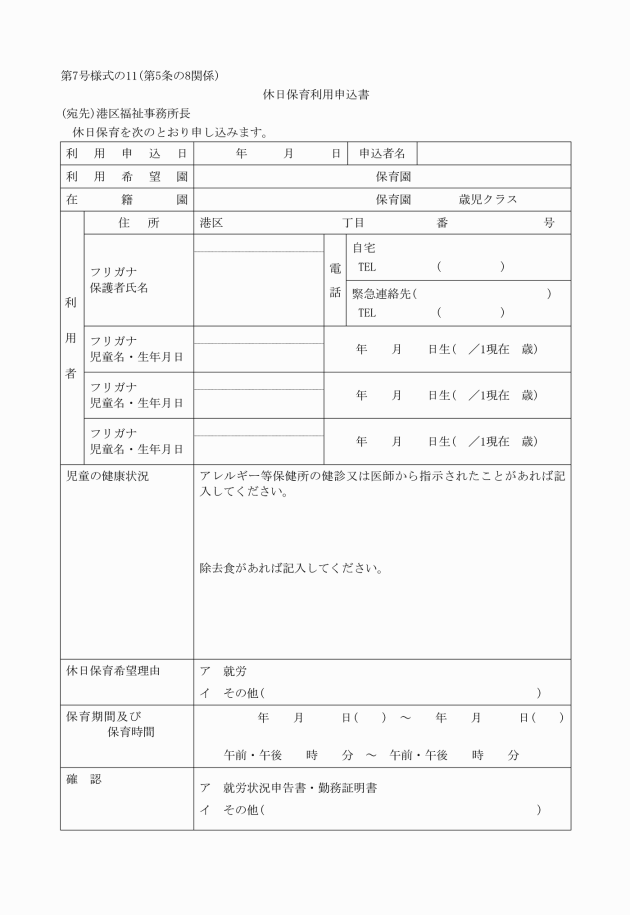

第五条の八 条例第四条の四第三項の規定により休日保育を利用しようとする保護者は、休日保育利用申込書(第七号様式の十一)により、福祉事務所長に申し込まなければならない。

(休日保育の実施)

第五条の九 福祉事務所長は、一の保育所について、前条の規定による申込みがあった場合において、当該保育所で当該申込みに係る全ての児童に対して休日保育を実施した場合、当該保育所における適切な休日保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所で休日保育を実施する児童を当該申込みの先後により決定し、又は公正な方法で選考することができる。

(年末保育の利用の要件及び実施日)

第五条の十 条例第四条の五第一項に規定するこれに準ずると区長が認める児童は、第五条の七第一項各号に掲げる児童とする。

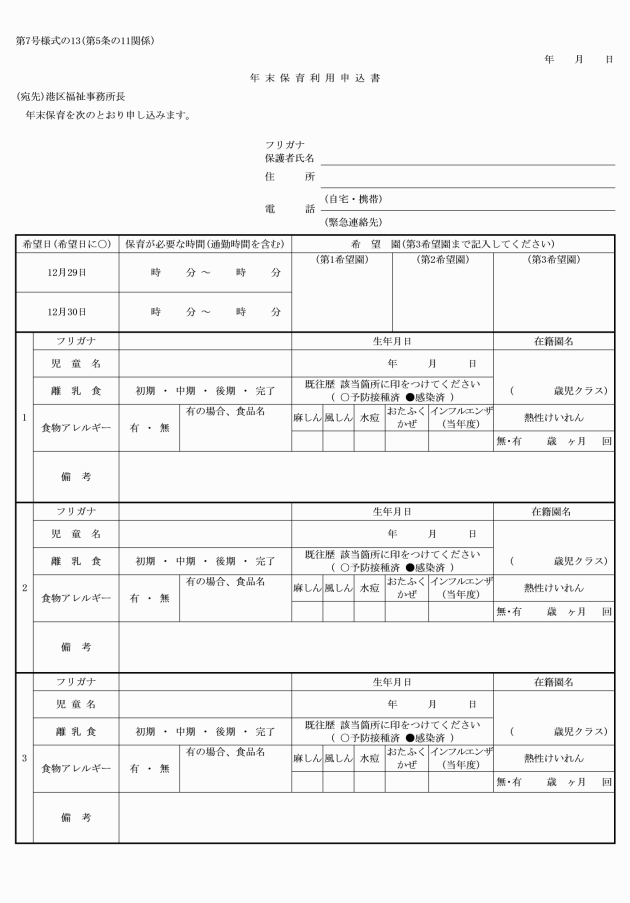

2 条例第四条の五第一項に規定する区規則で定める日は、十二月二十九日及び同月三十日とする。

(年末保育の利用の申込み)

第五条の十一 条例第四条の五第三項の規定により年末保育を利用しようとする保護者は、年末保育利用申込書(第七号様式の十三)により、福祉事務所長に申し込まなければならない。

(年末保育の実施)

第五条の十二 福祉事務所長は、一の保育所について、前条の規定による申込みがあった場合において、当該保育所で当該申込みに係る全ての児童に対して年末保育を実施した場合、当該保育所における適切な年末保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所で年末保育を実施する児童を当該申込みの先後により決し、又は公正な方法で選考することができる。

2 保育所の長は、基本保育の実施を解除し、又は停止することが適当と認める場合は、必要な意見を付して、福祉事務所長に届け出なければならない。

(保育に関する情報の提供)

第七条 区は、申込者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、保育に関する情報の提供を行う。

2 区が提供する情報は、次のとおりとする。

一 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項

二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項

三 保育所の運営の状況に関する事項

四 基本保育料等に関する事項

五 保育所への入所手続に関する事項

六 保育の実施の概況

七 その他必要とする事項

(基本保育料を負担する扶養義務者等)

第八条 条例第三条に規定する扶養義務者とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者のうち、その児童と同一世帯に属し、又は生計を一にする者をいう。

2 前項に定める者のうち保護者又はこれに準ずる者は、基本保育料を納付しなければならない。

(基本保育料の額の決定)

第八条の二 条例第四条の規定に基づく基本保育料の額の決定は、入所している児童と同一世帯に属し、又は生計を一にする父母及び父母以外の扶養義務者の区市町村民税の合計額をもって階層区分を認定して行う。ただし、父母の区市町村民税額の合計額が、その世帯の区市町村民税の合計税額の五割以上を占めている場合は、父母以外の扶養義務者の区市町村民税を除外して決定する。

2 福祉事務所長は、基本保育料の額を決定するため、扶養義務者の区市町村民税額等について、区が保有する公簿等により確認することができる。

3 福祉事務所長は、第三条第一項に規定する必要書類により証明される事実を区が保有する公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

4 福祉事務所長は、基本保育料の額を決定するために必要な書類が区が指定する期限までに提出されない場合は、所得割課税額が最も高い世帯が属する階層区分に該当するものとして、基本保育料の額を決定することができる。

5 第一項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない扶養義務者その他区市町村民税が課税されていない扶養義務者にあっては、当該扶養義務者の収入を証する書類等に基づき区市町村民税相当額を算出する等の方法により基本保育料を決定することができる。

6 福祉事務所長は、基本保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書(第八号様式の四)により保護者に通知しなければならない。

7 世帯の階層区分に変更が生じた場合は、当該世帯の基本保育料の額については、原則として、当該変更に係る申出がなされた月の翌月分から変更するものとする。

8 福祉事務所長は、基本保育料の額の変更を決定したときは、保育料変更決定通知書(第八号様式の五)により保護者に通知しなければならない。

9 第七項の規定にかかわらず、基本保育料の算定の基礎となる区市町村民税額の変更に伴う基本保育料の額の変更は扶養義務者からの申出に基づき、当該区市町村民税額の変更に係る年度に遡って行うものとする。

(基本保育料等の納期限)

第九条 条例第六条の規定による基本保育料等の納期限は、保育を実施した月の末日とする。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合は、別に納期限を指定することができる。

(基本保育料算定における所得割課税額の計算)

第十条 条例別表第一備考三ただし書及び別表第二備考三ただし書の規定により所得割課税額を計算する場合には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の規定により課する所得割を除き、同法第三百十四条の七から第三百十四条の九まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項及び附則第四十五条の規定は、適用しないものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を港区の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を計算するものとする。

2 督促状に指定する期限までに納付しない場合は、指定する期限経過後四十日以内に滞納処分に着手することができる。

3 前項の滞納処分に係る通知書等の様式は、区長が別に定める。

(滞納処分の執行に関する事務の委任等)

第十二条 条例第七条第三項の規定に基づく滞納処分の執行に関する事務は、職員のうちから区長が指定する者に委任する。

(保育料滞納処分職員証の携帯)

第十三条 滞納処分に従事する職員は、滞納処分のため財産を差し押さえ、又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合は、保育料滞納処分職員証(第十号様式)を携帯し、関係人から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する児童が一時保育を利用する場合は、一時保育料の徴収を免除することができる。

一 当年度分(四月から六月までの利用にあっては、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯の児童

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく被保護世帯の児童

三 同時に一時保育を利用する多胎児(多胎妊娠の場合において生まれた複数の児童をいう。)のうち最年長者以外の全ての児童

3 基本保育料の減額を受けようとする者は、基本保育料減額申請書(第十一号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 一時保育料の免除を受けようとする者は、一時保育料免除申請書(第十一号様式の二)を福祉事務所長に提出しなければならない。

一 別表中条件番号一に規定する条件に該当することにより基本保育料の減額を行う場合 生活保護法による保護を開始した日の属する月

二 第三項の規定による申請が月の初日にあった場合 当該申請があった日の属する月

(委任)

第十五条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定は、平成十年四月一日以後の保育所への入所分について適用し、同日前の保育所への入所分については、なお従前の例による。

3 平成十年四月一日以後の保育の実施に関し、必要な行為は、第一項の規定にかかわらず、平成十年四月一日前においてもすることができる。

4 平成十年四月一日前にこの規則による改正前の東京都港区保育所入所措置条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都港区保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際、改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成一二年三月三一日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十二年四月一日以後の保育の実施に関し、必要な行為は、前項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日前においてもすることができる。

付則(平成一四年三月二九日規則第三二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

付則(平成一四年七月三一日規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十四年八月一日前にこの規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成一六年三月三一日規則第五四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

付則(平成一七年三月三一日規則第八四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

付則(平成一八年三月三一日規則第九二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

付則(平成二一年三月三一日規則第五一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

付則(平成二三年九月二六日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成二四年三月二三日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成二十四年四月分の保育料の減額から適用し、同年三月分までの保育料の減額については、なお従前の例による。

付則(平成二六年六月九日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成二六年一一月一一日規則第九一号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

付則(平成二七年二月一九日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成二七年四月一日規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月分の保育料から適用し、同年三月分までの保育料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 平成二十七年四月一日前に改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

5 改正後の規則別表中条件番号十四に規定する条件に該当することによる基本保育料及び延長保育料の減額の適用については、平成二十七年六月三十日までの間に申請があったものに限り、同年四月一日に申請があったものとみなす。

付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇二号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

付則(平成二八年三月三一日規則第一〇〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

付則(平成二八年七月二八日規則第一三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二第六項及び第七項の規定は、平成二十七年四月分以後の基本保育料及び延長保育料から適用し、同年三月分までの基本保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第八条の三の規定は、平成二十八年四月分以後の基本保育料から適用し、同年三月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

付則(平成二九年三月三一日規則第二三号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成二九年一二月一四日規則第五二号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則の第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成三〇年八月三一日規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項及び第三項の規定は、平成三十年九月分以後の基本保育料の算定における所得割課税額の計算について適用し、同年八月分までの基本保育料の算定における所得割課税額の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十条第三項の規定の適用については、平成三十年十一月三十日までに同項の規定の適用に係る申出があったものに限り、同年九月一日に申出があったものとみなす。

付則(平成三〇年九月二八日規則第八三号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

付則(令和元年九月三〇日規則第三二号)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二第八項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における令和元年十月分から令和二年三月分までの基本保育料の額の変更決定は、改正後の規則第八号様式の五により通知するものとする。この場合において、同様式中「保育料月額」とあるのは「変更後保育料月額」と読み替えるものとする。

付則(令和二年三月一八日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則第十四条第二項の規定は、令和二年四月分以後の一時保育料(港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)第四条の四第四項に規定する一時保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの一時保育料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則第七号様式の七による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和二年一二月二八日規則第一一八号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区保育の実施に関する条例施行規則第十条の規定は、令和三年九月分以後の基本保育料の算定における所得割課税額の計算について適用し、同年八月分までの基本保育料の算定における所得割課税額の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和三年一〇月一二日規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和四年九月三〇日規則第九四号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和五年三月三一日規則第四〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

付則(令和五年六月三〇日規則第七三号)

この規則は、令和五年九月一日から施行する。

付則(令和五年九月二九日規則第九〇号)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和六年一二月二日規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区保育の実施に関する条例施行規則第一号様式の二及び第七号様式の八による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | |

C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき。 | A階層に適用する額(当月分のみ) | |

2 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき。 | B階層に適用する額 | ||

3 | 地方税法第295条の規定により当年度分の区市町村民税が非課税となったとき又は地方税法第323条の規定により当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、当年度分及び前年度分)の区市町村民税が免除されたとき。 | |||

4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、当年度分及び前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたときは、その事情のやむまで。 | C第1階層については、B階層に適用する額 C第2階層又はC第3階層については、C第1階層に適用する額 D階層については、3階層低位に適用する額 | ||

5 | 地方税法第323条の規定により当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、当年度分及び前年度分)の区市町村民税が均等割以下に減額されたとき。 | C第1階層については、B階層に適用する額 C第2階層、C第3階層又はD階層については、C第1階層に適用する額 | ||

6 | 当年度分の区市町村民税が均等割以下に課税されたとき又は減額されたとき。 | |||

C第1階層 | 7 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。 (損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法(昭和40年法律第33号)の例による。) | C第1階層については、B階層に適用する基準額 C第2階層又はC第3階層については、C第1階層に適用する基準額 | |

8 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき。 (医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。) | |||

9 | その年に稼働能力のない世帯員(16歳以上の者に限る。)が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。 | |||

C第2階層、C第3階層及びD階層 | 10 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。 (損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。) | 当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、前年度分。以下同じ。)の区市町村民税所得割課税額を右の算式のとおり仮定し、当該仮定した区市町村民税所得割課税額に対する階層に適用される額 | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=当年度分の区市町村民税所得割課税額-{損害金額-保険金等で補填される金額-前年の所得額の10分の1}×0.06 ただし、仮定当年度分区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 |

11 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険等で補填される金額を控除する。)を支出したとき。 (医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。) | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=当年度分の区市町村民税所得割課税額-{支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合は、その最高限度額)}×0.06 ただし、仮定当年度区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 | ||

12 | その年に稼働能力のない世帯員(16歳以上の者に限る。)が増加したとき。 | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=当年度分の区市町村民税所得割課税額-(扶養控除額等×対象人員)×0.06 ただし、仮定当年度分区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 | ||

13 | その年の主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=その世帯の当年度分の区市町村民税所得割課税額-その者の当年度分の区市町村民税所得割課税額+退職所得に係る区民税所得割額 ただし、仮定当年度分区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 | ||

C階層及びD階層 | 14 | その世帯の3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年(4月から8月までにあっては、前々年)の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 基本保育料が1階層低位に適用する額(適用期間は、3か月を限度とする。) | |

15 | 以上条件番号1から14までの各号により難いもので、区長が特に調査の上必要と認めたとき。 | 基本保育料が2階層低位に適用する額 | ||

第1号様式(第3条関係)

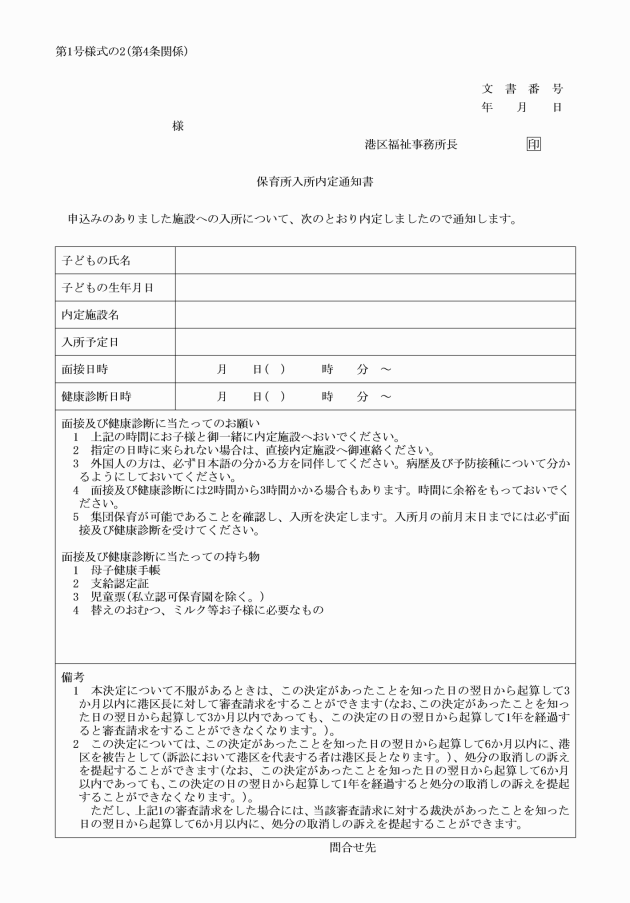

第1号様式の2(第4条関係)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第4条関係)

第3号様式の2(第4条関係)

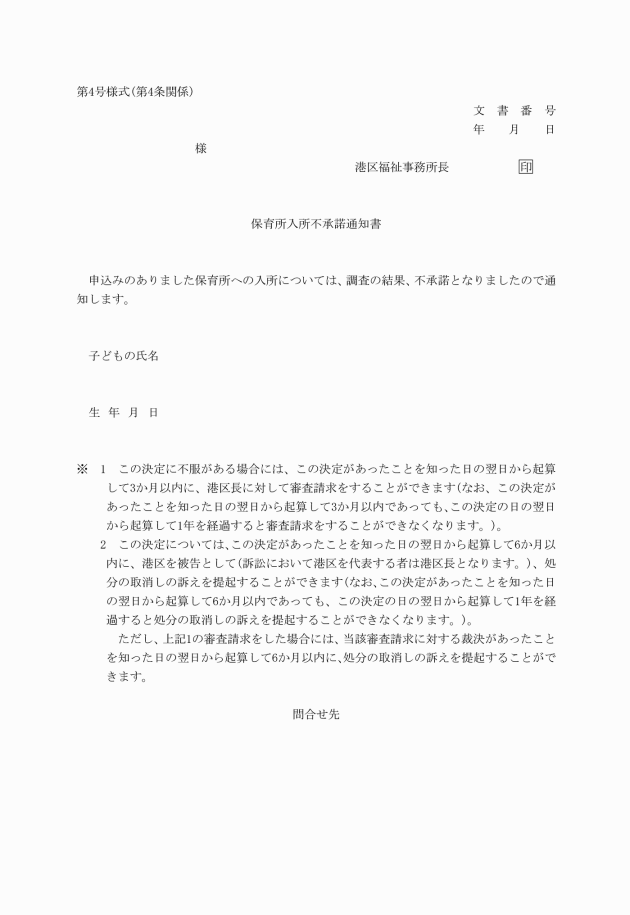

第4号様式(第4条関係)

第4号様式の2(第4条関係)

第5号様式(第5条関係)

第5号様式の2(第5条関係)

第6号様式(第5条関係)

第7号様式(第5条関係)

第7号様式の2 削除

第7号様式の3(第5条の3関係)

第7号様式の4から第7号様式の6まで 削除

第7号様式の7(第5条の5関係)

第7号様式の8(第5条の6関係)

第7号様式の9(第5条の6関係)

第7号様式の10(第5条の6関係)

第7号様式の11(第5条の8関係)

第7号様式の12(第5条の9関係)

第7号様式の13(第5条の11関係)

第7号様式の14(第5条の12関係)

第8号様式(第6条関係)

第8号様式の2(第6条関係)

第8号様式の3(第6条関係)

第8号様式の4(第8条の2関係)

第8号様式の5(第8条の2関係)

第9号様式(第11条関係)

第10号様式(第13条関係)

第11号様式(第14条関係)

第11号様式の2(第14条関係)

第12号様式(第14条関係)

第13号様式(第14条関係)

第14号様式(第14条関係)

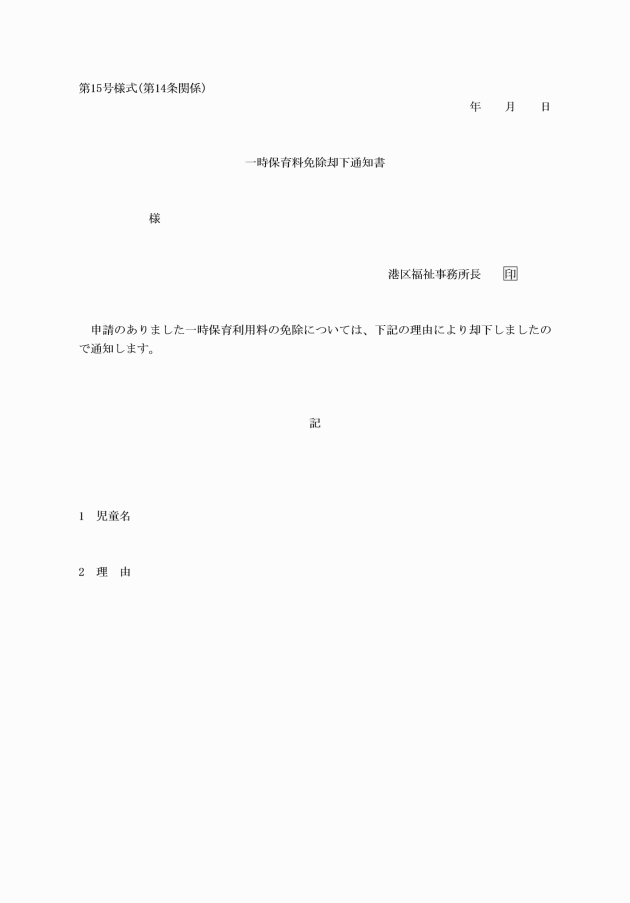

第15号様式(第14条関係)