トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・民泊 > 食品等の安全 > 基礎知識 > 食中毒早見表

更新日:2023年3月23日

ページID:9628

ここから本文です。

食中毒早見表

腸炎ビブリオ

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

真水では増殖できず、塩分濃度2%から3%で活発に発育する。 発育速度がきわめて速い。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

海水中に生息している。 夏期に沿岸で獲れた魚介類、刺身、魚介類加工品が原因となる事例が多い。 |

|

発病までの時間 |

8時間から24時間 |

|

症状 |

腹痛、激しい下痢、吐き気、おう吐、発熱。 |

| 予防方法 | 魚介類は流水で十分に洗浄してから調理する。 |

サルモネラ属菌

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

2500種類を超える血清型が確認されており、乾燥した環境や水の中でも生存可能である。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

ヒトや動物、爬虫類が保菌しており、河川などの自然界にも広く分布している。 主として鶏卵、食肉類とその加工品、うなぎやスッポン等が原因となる事例が多いが、ふん便に汚染された多様な食品が原因となる。 |

|

発病までの時間 |

6時間から72時間 |

|

症状 |

腹痛、下痢、おう吐、発熱。 |

| 予防方法 | 調理開始前の手洗い、調理器具の洗浄・消毒を徹底し、肉類は中心部の色が変わるまでしっかりと加熱する。 |

下痢原性大腸菌(病原大腸菌)

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

下痢原性大腸菌は5種類に分類され、そのうち腸管出血性大腸菌(O157など)は三類感染症に分類される。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

ヒト、家畜の腸管内に生息している。 ふん便に汚染された多様な食品が原因となる。 |

|

発病までの時間 |

12時間から14日(菌種により異なる) |

|

症状 |

下痢、腹痛、発熱、おう吐。 腸管出血性大腸菌O157は溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こし、死亡することがある。 |

| 予防方法 | 調理開始前の手洗い、調理器具の洗浄・消毒を徹底し、肉類は中心部の色が変わるまでしっかりと加熱する。 |

カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

大気中で発育できないため、新鮮な鶏肉ほどカンピロバクターが生き残っている。少量の菌で食中毒をおこす。 |

|---|---|

|

汚染・感染経路 |

ニワトリ、ウシなどは高い確率で保菌しており、加熱不十分な鶏肉(鶏たたき、鶏わさなど)が原因となる事例が多い。この他に、消毒不十分な井戸水や沢水が原因となる事例もある。 |

|

発病までの時間 |

1日から7日(平均2日から3日) |

|

症状 |

1日数回から10回以上の下痢、腹痛、発熱、頭痛、おう吐、吐き気。 まれにギランバレー症候群(手足の筋力が低下し、四肢麻痺や呼吸麻痺に至ることもある。)を発症する場合がある。 |

| 予防方法 |

調理開始前の手洗い、調理器具の洗浄・消毒を徹底し、二次汚染を防ぐ。 加熱不十分な鶏肉を食べない。 |

ウェルシュ菌

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

ウェルシュ菌がヒトの腸管内で増殖し、熱に強い芽胞を形成するときに産生されるエンテロトキシン(毒素)によって発症する。 熱に強い芽胞を形成するため、通常の加熱調理をしても生き残る。12℃から50℃の酸素がない状態で増殖する。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

ヒトや家畜の腸管内、土壌、下水など自然界に広く分布している。 食肉、魚介類、野菜を使用した煮物、カレー、シチューなどの大量調理食品が原因となる事例が多い。 |

|

発病までの時間 |

6時間から18時間(平均10時間) |

|

症状 |

下痢、腹痛。通常は軽症で1日から2日で回復する。 |

| 予防方法 |

大量調理後は小分けし、速やかに放冷し、10℃以下で保存する。 前日調理を避ける。 |

黄色ブドウ球菌

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

黄色ブドウ球菌に汚染された食品中で産生されたエンテロトキシン(毒素)を摂取することで発症する。 黄色ブドウ球菌の耐熱性は高くはないが、毒素は通常の加熱調理をしても生き残る。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

ヒトの鼻腔、咽頭、腸管にも生息しており、化膿菌の1つであるため手指の傷口に多く存在する。 おにぎり、弁当、調理パン、菓子類などが原因となる事例が多い。 |

|

発病までの時間 |

30分から6時間(平均3時間) |

|

症状 |

吐き気、おう吐、腹痛、下痢。発症しても24時間以内に回復する。 |

| 予防方法 |

調理開始前の手洗いの徹底し、手指に傷口がある場合は手洗い後に絆創膏や手袋を着用する。 調理済み食品は冷蔵保存し、菌の増殖を防ぐ。 |

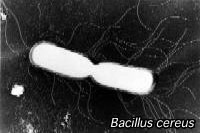

セレウス菌

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

熱に強い芽胞を形成するため、通常の加熱調理をしても生き残る。 セレウス菌に汚染された食品中で産生されたおう吐を引き起こす毒素の摂取によっておこるおう吐型と、食品とともに摂取したセレウス菌がヒトの小腸で増殖し、産生される下痢を引き起こす毒素によっておこる下痢型がある。わが国ではおう吐型の発生が多い。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

土壌などの自然界に広く分布している。 おう吐型はチャーハン、ピラフなどの焼飯類による事例や焼きそばやパスタなどのめん類による事例が多い。 下痢型はスープ類、肉類、野菜など、多種の食品が原因となる。 |

|

発病までの時間 |

おう吐型は30分から6時間、下痢型は8時間から16時間。 |

|

症状 |

おう吐型は悪心、おう吐。下痢型は腹痛、水様下痢。 一般的に経過が良好で大半が一両日中に回復する。 |

| 予防方法 |

大量調理せずに調理後はすぐに食べる。 調理済み食品は10℃以下または55℃以上で保存する。 |

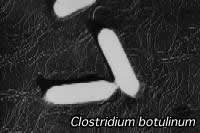

ボツリヌス菌

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

熱に強い芽胞を形成するため、通常の加熱調理をしても生き残る。 運動神経を麻痺させる毒素を発生する。 食品中で産生された毒素を食品とともに摂取しておこるものや1歳未満の乳児が経口的に芽胞を摂取し、腸管内で発芽・増殖し産生した毒素が吸収されておこる乳児ボツリヌス症がある。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

土壌などの自然界に広く分布している。 原材料がボツリヌス菌の芽胞に汚染された場合かつ酸素がない状態で保存される食品(びん詰、缶詰、真空包装された食品)が原因となる。 乳児ボツリヌス症は、芽胞に汚染される恐れのあるはちみつが原因となる。 |

|

発病までの時間 |

8時間から36時間 |

|

症状 |

おう吐、めまい、頭痛、言語障害、嚥下障害、呼吸困難。乳児では便秘。 |

| 予防方法 |

食材を十分に洗浄し、冷蔵または冷凍で保管する。 真空パックなどで膨張、異臭のある場合は菌が増殖している可能性があるため絶対に食べない。 1歳未満の乳児にはちみつやはちみつ加工品を与えない。 |

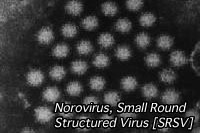

ノロウイルス

「写真提供:東京都健康安全研究センター」

|

特徴 |

食品中では増殖せず、ヒトの腸管内でのみ増殖する。少量のウイルスで感染する。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

食品由来:河口付近で養殖されたカキなどの二枚貝を食べることで感染する。 調理従事者由来:ノロウイルスを保菌した調理従事者の手洗い不足やトイレを介した二次汚染等により食品が汚染され、汚染された食品を食べることで感染する。 近年は、調理従事者由来の事例が多い。 |

|

発病までの時間 |

1日から2日 |

|

症状 |

吐き気、おう吐、激しい下痢、腹痛。 |

| 予防方法 |

調理開始前や盛り付け前の手洗いと調理従事者の健康管理を徹底する。 食材は中心部まで十分に加熱(85℃から90℃で90秒以上)し、調理器具の洗浄・消毒に努める。 |

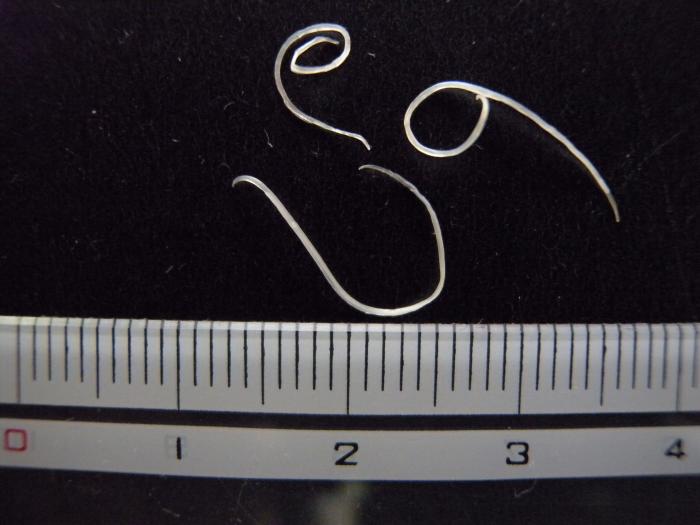

アニサキス

|

特徴 |

魚介類や海にすむ哺乳類の体内にいる寄生虫。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

加熱や冷凍処理をしていないアニサキスが寄生した魚介類を食べることで発症する。 |

|

発病までの時間 |

数時間から十数時間 |

|

症状 |

腹痛、吐き気、おう吐 |

| 予防方法 | 魚を-20℃で24時間以上冷凍する。 |

ヒスタミン

|

特徴 |

不適切な温度管理によりヒスタミン生成菌が増殖し、ヒスチジンからヒスタミンが生成する。 ヒスチジンはサバ、マグロ、イワシなどの赤身の魚に多く含まれる。 一度生成したヒスタミンは加熱しても分解されない。 |

|---|---|

|

汚染、感染経路 |

ヒスタミンを多く含む魚(常温保管された赤身の魚)やその加工品を食べることで発症する。 |

|

発病までの時間 |

数分から30分程度 |

|

症状 |

顔面紅潮、頭痛、じんましん、発熱等。6時間から10時間で回復し、重症化することは少ない。 |

| 予防方法 | 漁獲から喫食までの一貫した冷蔵・冷凍保管。 |

関連リンク

食中毒予防の詳しい内容は、以下をご参照ください。

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当

電話番号:03-6400-0047

ファックス番号:03-3455-4470

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。