更新日:2025年12月4日

ページID:12087

ここから本文です。

麻布地区の地域情報紙(最新号)

アートな麻布に魅せられて36 【寄稿】安藤記念協会と小川三知

小川三知研究家 井村 馨

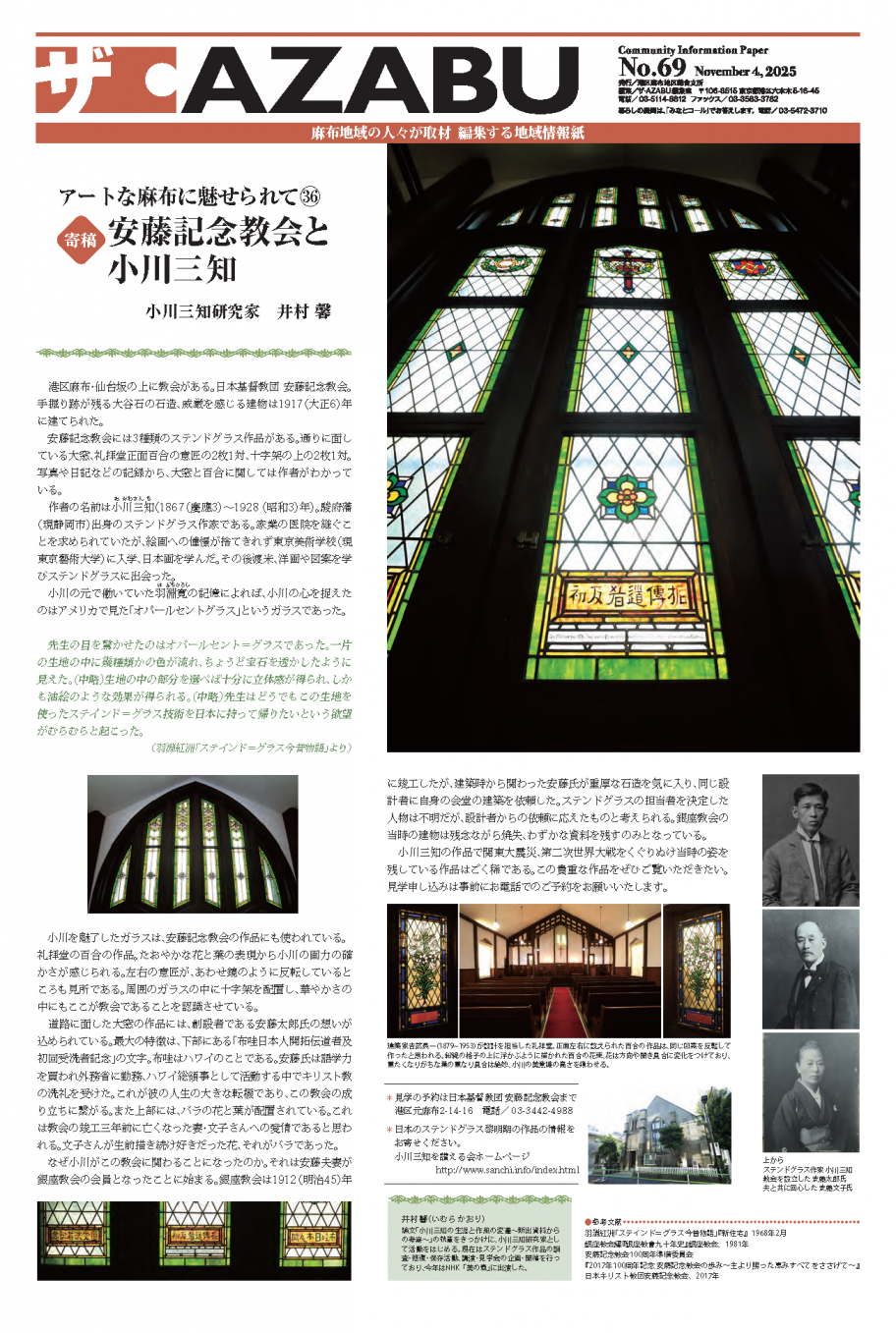

港区麻布・仙台坂の上に教会がある。日本基督教団 安藤記念教会。手掘り跡が残る大谷石の石造、威厳を感じる建物は1917(大正6)年に建てられた。

安藤記念教会には3種類のステンドグラス作品がある。通りに面している大窓、礼拝堂正面百合の意匠の2枚1対、十字架の上の2枚1対。写真や日記などの記録から、大窓と百合に関しては作者がわかっている。

作者の名前は小川三知(おがわさんち)(1867(慶應3)〜1928(昭和3)年)。駿府藩(現静岡市)出身のステンドグラス作家である。家業の医院を継ぐことを求められていたが、絵画への憧憬が捨てきれず東京美術学校(現東京藝術大学)に入学、日本画を学んだ。その後渡米、洋画や図案を学びステンドグラスに出会った。

小川の元で働いていた羽淵寛(はぶちひろし)の記憶によれば、小川の心を捉えたのはアメリカで見た「オパールセントグラス」というガラスであった。

先生の目を驚かせたのはオパールセント=グラスであった。一片の生地の中に幾種類かの色が流れ、ちょうど宝石を透かしたように見えた。(中略)生地の中の部分を選べば十分に立体感が得られ、しかも油絵のような効果が得られる。(中略)先生はどうでもこの生地を使ったステインド=グラス技術を日本に持って帰りたいという欲望がむらむらと起こった。

(羽淵紅洲「ステインド=グラス今昔物語」より)

小川を魅了したガラスは、安藤記念教会の作品にも使われている。礼拝堂の百合の作品。たおやかな花と葉の表現から小川の画力の確かさが感じられる。左右の意匠が、あわせ鏡のように反転しているところも見所である。周囲のガラスの中に十字架を配置し、華やかさの中にもここが教会であることを認識させている。

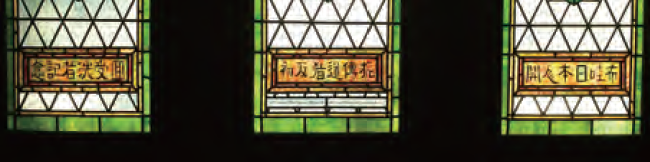

道路に面した大窓の作品には、創設者である安藤太郎氏の想いが込められている。最大の特徴は、下部にある「布哇日本人開拓伝道者及初回受洗者記念」の文字。布哇はハワイのことである。安藤氏は語学力を買われ外務省に勤務、ハワイ総領事として活動する中でキリスト教の洗礼を受けた。これが彼の人生の大きな転機であり、この教会の成り立ちに繋がる。また上部には、バラの花と葉が配置されている。これは教会の竣工三年前に亡くなった妻・文子さんへの愛情であると思われる。文子さんが生前描き続け好きだった花、それがバラであった。

なぜ小川がこの教会に関わることになったのか。それは安藤夫妻が銀座教会の会員となったことに始まる。銀座教会は1912(明治45)年に竣工したが、建築時から関わった安藤氏が重厚な石造を気に入り、同じ設計者に自身の会堂の建築を依頼した。ステンドグラスの担当者を決定した人物は不明だが、設計者からの依頼に応えたものと考えられる。銀座教会の当時の建物は残念ながら焼失、わずかな資料を残すのみとなっている。

小川三知の作品で関東大震災、第二次世界大戦をくぐりぬけ当時の姿を残している作品はごく稀である。この貴重な作品をぜひご覧いただきたい。

見学申し込みは事前にお電話でのご予約をお願いいたします。

建築家吉武長一(1879~1953)が設計を担当した礼拝堂。正面左右に設えられた百合の作品は、同じ図案を反転して

作ったと思われる。鉛線の格子の上に浮かぶように描かれた百合の花束、花は方向や開き具合に変化をつけており、

重たくなりがちな葉の重なり具合は絶妙、小川の美意識の高さを窺わせる。

- 見学の予約は日本基督教団 安藤記念教会まで

港区元麻布2-14-16 電話/ 03-3442-4988 - 日本のステンドグラス黎明期の作品の情報をお寄せください。

小川三知を讃える会ホームページ(外部サイトへリンク)

井村 馨(いむら かおり) |

|

論文「小川三知の生涯と作風の変遷〜新出資料からの考察〜」の執筆をきっかけに、小川三知研究家として活動をはじめる。現在はステンドグラス作品の調査・修復・保存活動、講演・見学会の企画・開催を行っており、今年はNHK「美の壺」に出演した |

参考文献

- 羽淵紅洲「ステインド=グラス今昔物語」『新住宅』1968年2月

- 銀座教会編『銀座教會九十年史』銀座教会、1981年

- 安藤記念教会100周年準備委員会『2017年100周年記念 安藤記念教会の歩み〜主より賜った恵みすべてをささげて〜』

- 日本キリスト教団安藤記念教会、2017年

【あざぶ食遊記 8】

給食はフレンチ!ボナペティ(召し上がれ) ~パリ市国際友好都市記念給食~

令和7年3月、港区はフランスパリ市15区と相互に交流を深めて国際力を強化するため、国際友好都市提携を締結しました。7月14日のフランスナショナルデー(建国記念日)に合わせ、記念給食を港区立小・中学校全校でフランス料理を取り入れ、提供しました。

メニューの監修は新橋のレストラン ラフィネスの杉本敬三シェフが担当。

どんなフランス料理が提供されるのか、ワクワクしながら、区立小学校を取材しました。

朝7時から準備開始

調理室の作業風景。メニューは全て加熱したものを提供している

給食の準備は早朝から始まります。清潔な調理室で10名ほどのスタッフが、子どもたちのために心を込め

て調理しています。調理室は立ち入り厳禁。給食スタッフしか入室できません。

「私の小学校は、出来上がった給食が運ばれていました。調理室のない学校だったので、出来立ての熱々をいただけるって羨ましい」

「私の時代は、一番のご馳走は揚げパンだったから、フレンチなんて信じられない」

ガラス越しに調理風景を見学しながら、取材スタッフも給食の思い出話をぺちゃくちゃ。

メニューは全て加熱したものを提供するため、手間ひまかかります。栄養バランスも考えられ、本日は600Kcal、たんぱく質は24.9g摂取できます。

4時間目が終わる時間に合わせて、教室前に料理の数々が並べられました。わ〜、楽しみ。給食の時間はみんな大好き。子どもたちもニコニコしながら、配膳の準備に取りかかります。

給食当番が配膳します

デザートまで提供の充実したメニュー

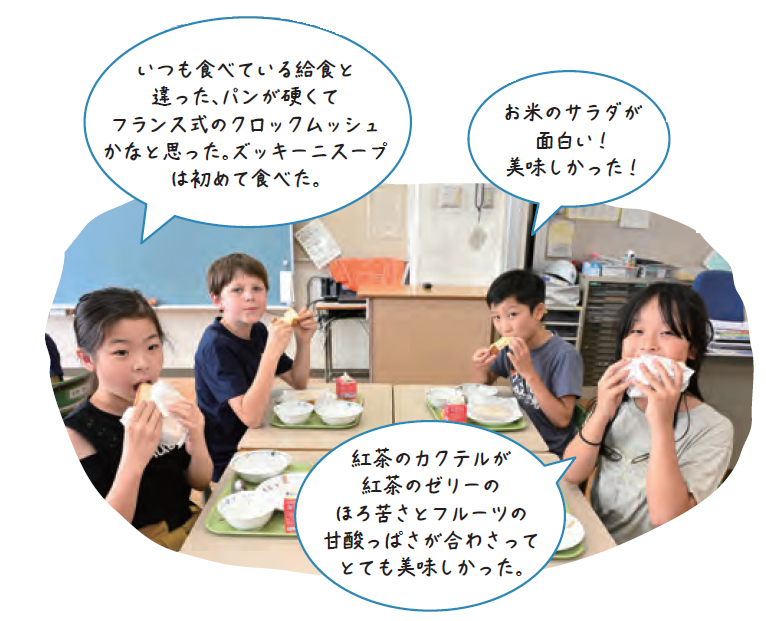

「いただきます」の前に、先生から今日のメニューの説明があります。「クロックムッシュ」「お米のサラダ」「パリ風スープ」「フルーツの紅茶のカクテル」のデザートまで登場。給食とは思えない手の込んだフレンチのコースにびっくり。

1年生の教室では、早速スープのお替わりに並ぶ子が。「スープが温かくておいしい!」「わたしもスープが一番好き」と好評です。「クロックムッシュのチーズがいいと思います」「お米のサラダ初めて食べた。ツナも入っていたし、マヨネーズの味でおいしい」ワイワイ、ガヤガヤと賑やかな食事風景は、見ているだけで、こちらもシアワセ気分になります。「デザートは苦いのや酸っぱいのや、甘い味とか色々な味がしておいしい」

一方、少しお姉さん、お兄さんの4年生の教室はどうでしょう。「わたし、ズッキーニ苦手。でもスープはおいしい」「僕はズッキーニ初めて食べた。これからも食べたいです」「クロックムッシュはとろけるチーズとハムがとてもマッチしています」「デザートの紅茶の味が大人な味だと思った」「紅茶のほろ苦さとフルーツの甘酸っぱさが合わさっていい味になっています」

さすが4年生、大人顔負けの的確な食レポです。こちらでもお替わりの行列ができていました。

食文化から広がる国際交流

1年生も4年生も「またやってほしい」「ちがうフランス料理を食べてみたい」とアンコールリクエストが多く聞かれました。

私たちもご相伴にあずかりました。限られた予算の中で、充実したメニュー構成は驚くばかり。大人も充分満足できる内容で、器を換えて、牛乳をコーヒーにすれば、レストランで通用する味わいです。大変美味しくいただきました。

給食という食文化を通じ、国際都市・港区として、子どもたちが世界とつながる機会を広げていくって、とても素敵なことだと思いました。次回のメニューも大いに期待が持てそうですね。ご馳走様でした。

パリ15区

東京都の23区は港区、渋谷区のように固有名詞です。一方パリは20区あり、中心部から時計回りに1~20の番号で区を構成しています。

東京都の23区は港区、渋谷区のように固有名詞です。一方パリは20区あり、中心部から時計回りに1~20の番号で区を構成しています。

姉妹都市となった15区はパリの南西に位置し、港区の人口が約26万人に対し、15区は約24万2千人と同規模。閑静な高級住宅街とショッピングエリアを有する区です。数キロに及ぶセーヌ川の河岸が続く街並みは、港区と同様、街に水辺がある点、メディア産業が盛んな点など類似点が多いことが特徴です。

レストラン ラフィネス 杉本敬三シェフ

フランス料理は高級なイメージですが、フランス人も皆さんと同じ家庭的な料理を普段食べています。日本でいう親子丼や照り焼きでしょうか。貧富の差は関係なく、すべてのフランス人が知っている料理を選びました。もしフランス人に出会った時に、昔クロックムッシュを給食で食べたよってお話ししてみてください。外国のお友達が、給食で日本の照り焼き食べたよって、あなたに話してきたら、親近感湧きますよね。フランス人も同様に感じてくれると思います。

フランス料理は高級なイメージですが、フランス人も皆さんと同じ家庭的な料理を普段食べています。日本でいう親子丼や照り焼きでしょうか。貧富の差は関係なく、すべてのフランス人が知っている料理を選びました。もしフランス人に出会った時に、昔クロックムッシュを給食で食べたよってお話ししてみてください。外国のお友達が、給食で日本の照り焼き食べたよって、あなたに話してきたら、親近感湧きますよね。フランス人も同様に感じてくれると思います。

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:麻布地区総合支所協働推進課地区政策担当

電話番号:03-5114-8812

ファックス番号:03-3583-3782

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。