更新日:2016年3月2日

ページID:59633

ここから本文です。

みなとアーカイブ 浮世絵でみる今昔

江戸時代、芝神明地区には多数の版元が集まり、浮世絵や絵草紙を求める人々でにぎわっていました。区のさまざまな場所に眠る記憶を港郷土資料館所蔵の浮世絵を通して紹介します。

1 旧新橋停車場

東京汐留鉄道御開業祭礼図 歌川広重(三代)(港郷土資料館蔵)

三代広重が多数描いた鉄道開業の図の一枚。明治5年9月12日(旧暦)、横浜の開業式から戻ってきた列車を描いている。

鉄道開業と野球発祥の記憶

汐留地区のビルの谷間にある旧新橋停車場。お昼の憩いの時間を過ごす多くの会社員たちの姿が見られます。

葦(あし)の生い茂る地が埋め立てられたのは、江戸時代初期のこと。土橋に堰(せき)を設けて潮の満ち干を防いだことから汐留と呼ばれるようになったようです。三代将軍徳川家光の時代には、龍野藩脇坂家、仙台藩伊達家、会津藩保科家の屋敷がありました。

明治5(1872)年の鉄道開業当時、日本の鉄道の起点としてにぎわったこの地は、日本の野球発祥の地でもあります。

開業当時の鉄道駅構内では米国から帰国した鉄道技師平岡熈(ひらおかひろし)が荒れ地をならして野球の試合や練習を行い、明治11年に鉄道関係者で初の本格的野球チーム「アスレチックス」新橋倶楽部を組織しました。2年後には伯爵・徳川達孝(とくがわさとたか)が「徳川倶楽部」を結成しました。アスレチックスに負けぬよう「ヘラクレス倶楽部」と名乗ったそうです。

日本の鉄道の起点となった旧新橋停車場。当時と同じ位置に再現されている。

※この情報は、平成21年(2009年)5月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

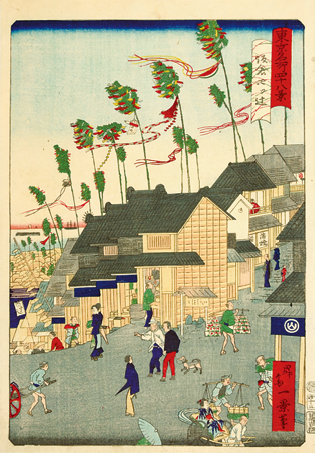

2 飯倉交差点

東京名所四十八景(四十二)飯倉四ッ辻 昇斎一景

(港郷土資料館蔵)

七夕飾りが風になびき、道路の両側に店が軒を連ねている。

画面左の遠景には江戸湾、その手前には町屋の屋根がひしめいている。

東京タワーをのぞみながら、外務省飯倉会館、日本郵政グループ飯倉ビルを左手に外苑東通りを進んだ先が飯倉交差点。虎ノ門から品川方面に走る桜田通り(国道1号)と交差しています。

江戸時代にここは、西久保四ツ辻または土器(かわらけ)町四ツ辻、飯倉四ツ辻と呼ばれ、浮世絵にあるように、にぎやかなところでした。土器町の由来は、江戸時代明和・安永(1764~1781)のころまで陶器職人が住んだためといわれています。明治44年にはこの辺りに路面電車が走り、日用生活品を商うお店が並びました。

現在の町名は麻布台。町名変更以前は麻布飯倉と呼ばれ、古くは広い地域を飯倉と呼んでいたそうです。地名の由来は、この地に米を備蓄する倉があったことからという説があります。

※この情報は、平成21年(2009年)6月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

3 愛宕山

歌川芳年「東錦浮世稿談 曲木平九郎」

講談を戯作者の仮名垣魯文が筆記し、芳年が描いたシリーズの一つ。曲垣平九郎の逸話は講談「寛永三馬術 誉れの梅花愛宕山」として伝えられている。(港郷土資料館蔵)

愛宕山は、木々に囲まれ、都会の喧噪を忘れさせてくれるような場所です。現在は高いビルに囲まれているため、山であることがわかりにくいのですが、標高26メートルあり、独立した山としては23区内で一番高い山です。

愛宕神社へは86段の男坂と108段の女坂の2つの石段の参道があり、講談「寛永の三馬術」の一人、四国丸亀藩の

家臣であった曲垣平九郎の逸話が残る男坂は「出世の石段」と呼ばれました。

寛永11(1634)年、菩提寺の増上寺を参拝した帰路、愛宕山を仰ぎ見て紅白の梅の花を見つけた将軍徳川家光は家来に命じました。「誰か急勾配の男坂を騎馬で上って梅を手折ってみせろ」。それに応じたのが平九郎。見事な手綱さばきで馬を操り、「日本一の馬術名人」としてたたえられたと伝えられています。

(注)この出来事は寛永元(1624)年という説もあります。

※この情報は、平成21年(2009年)7月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

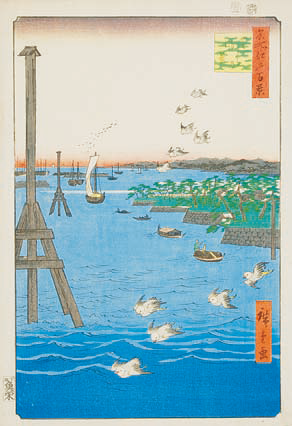

4 芝浦

歌川広重(初代)「名所江戸百景 芝うら乃風景」

安政3年(1856年)2月(港郷土資料館蔵)

右方には将軍家の別荘「御浜御殿(浜離宮)」、左方には水路標識の澪標(みおつくし)を描いている

芝浦とは「芝の浦」つまり芝の前面の海という意味です。明治に刊行された新撰東京名所図会には「海岸風光の佳絶

なる、推して東京第一の地と称せり」と記されており、数多くの錦絵にその風景が描かれました。江戸っ子の気質と妻の機知を描いた落語「芝浜」にも、その美しい浜辺の様子が登場しています。

芝浦に面する芝あたりは、江戸の開府以前からの漁村でした。徳川家康の入国を歓迎し、初穂として鮮魚を献上し

て以来、将軍家への上納が恒例となり金杉浦やほかの六つの浦とともに「御菜八が浦」と呼ばれ、漁民たちはこのことを誇りにしました。

なかでも「芝えび」は芝浦で多く捕れたことからその名がつき、江戸前の料理には欠かせない食材となりました。ほかにも、カレイ、白魚、イシモチ、サヨリ、赤貝、ハマグリやカニなどさまざまな魚介類の水揚げがあり、東海道が高輪筋から芝浦筋に移ると魚市が立ってにぎわったそうです。

※この情報は、平成21年(2009年)8月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

5 高輪

歌川国員「東都名所 高輪廿六夜」

歌川国員「東都名所 高輪廿六夜」

弘化4年-嘉永4年(1847-51)ころ(港郷土資料館蔵)

二十六夜待でにぎわう東海道、高輪大木戸あたりを描いている。明治以降に埋め立てが進み、芝浦地区、海岸地区、港南地区が造成され、現在は高層ビルが林立している。

江戸時代の高輪は、東海道を行き来する旅人や送迎の人々でにぎわい、街道沿いに茶屋が軒を連ねていました。東は海に面して海岸線が広がっているため見晴らしがよく、月見の名所としても人気があり、特に旧暦7月26日の「廿六夜待」は盛大だったといいます。

二十六夜の月は、明け方に昇ってくる細い逆三日月。正月と7月の二十六夜の月には、阿弥陀、観音、勢至の三尊が現れるといわれ、この夜の月の出を待って拝むことを「二十六夜待ち」といいました。なお、今年は9月14日が旧暦7月の「二十六夜」にあたります。

高輪大木戸は、宝永7年(1710年)に、道の左右に石垣を築いて設置されました。各町にある「町木戸」に対し、江戸全体を守る木戸であったことから、「大木戸」といいます。はじめは柵門があり、明六ツ(午前6時ころ)・暮六ツ(午後6時ころ)に開閉していましたが、後には廃止されました。

明治初年に西側の石垣が取り払われ、現在は東側(海側)の石垣のみが残されています。

※この情報は、平成21年(2009年)9月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

6 虎ノ門

歌川広重(初代)「名所江戸百景 虎ノ門外あふひ坂」

安政4年(1857年)11月(港郷土資料館蔵)

画中左側が葵坂。中央の流れ落ちる水は通称「どんどん」と呼ばれていた洗堰(あらいぜき)です。画面左側の壁は松平肥前守(佐賀藩鍋島家)の屋敷です。そばの屋台が出る月夜の風景、手前の人物が持つ提灯には今もある金刀比羅神社「金比羅大権現」の文字が見えます。

虎ノ門病院から特許庁へ抜ける道のあたりに江戸時代、葵坂という名高い坂がありました。長さは24間(約40メートル)、幅は6間4尺(約12メートル)。松平肥前守(佐賀藩鍋島家)の屋敷とお堀を両側に控えて上り、坂の上はタチアオイの花が咲いていたことから「葵が岡」と呼ばれていました。坂の北側には溜池から流れ出る水の落ち口があり、どうどうと音をたてていたことから「どんどん」と呼ばれていました。溜池の埋め立て時、葵が岡の土が削られるとともに葵坂の姿は消え、現在は浮世絵にその面影をとどめています。

明治5年(1872年)、この一帯の武家地が合併され、葵坂にちなんで溜池葵町という町名が付けられました。町の東南辺をまわる坂は、江戸の町を見渡せたことから江戸見坂と呼ばれ、町の中央には、海が見えたことがその名の由来といわれる汐見坂が東西に通っていました。両坂は現在も残っています。

※この情報は、平成21年(2009年)10月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

7 増上寺

歌川広重 初代「東都名所 芝増上寺」

天保元~13(1830-42)年頃(港郷土資料館蔵)

大きな朱塗りの「三門」は、江戸の初期に大造営された当時の面影を残す建造物で、国の重要文化財に指定されています。

増上寺が酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)上人によって開かれたのは明徳4(1393)年のこと。場所は江戸貝塚(現在の千代田区麴町付近)にあったと伝えられています。天正18(1590)年、徳川家康が源誉存応(げんよぞんおう)上人に深く帰依したことから徳川家の菩提寺となり、慶長3(1598)年に現在の芝の地に移転しました。慶長10(1605)年には大造営を終え、境内の敷地はおよそ21万坪と広大なものになりました。南は現在の高速道路が走る赤羽橋あたり、東は港区役所周辺から芝大門交差点付近まで、北は御成門中学校、西は東京タワーのあたりまで及びました。

※この情報は、平成21年(2009年)11月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

8 赤坂桐畑

歌川広重 初代「名所江戸百景 赤坂桐畑」

安政4(1857)年(港郷土資料館蔵)

浮世絵は、中央に桐の木を配置した大胆な構図で描かれており、奥には溜池がみえます。溜池があった場所は、現在の外堀通り付近にあたります。

現在の赤坂二丁目、外堀通りに面した辺りには、溜池沿いに桐の木を植えた畑がありました。

広重の浮世絵に描かれた桐の木と溜池のかなたには、雷雨を思わせる黒雲が美しく描かれています。

この辺りは盛り場としてにぎわっていましたが、明治のころには「赤坂田町」となり、昭和41(1966)年に現

在の町名「赤坂二丁目」となりました。

江戸城の外堀だった溜池の水は江戸時代初期には上水としても使われていましたが、埋め立てが進み、現在は外堀通りに「溜池」の名称のみが残っています。明治初年のころには、長さ約13町12間(約1.4キロメートル)、幅は広いところで約25間(約45メートル)であったと「東京通史」に記録されています。赤坂の桐畑は、この溜池を補強する役割があったようです。

※この情報は、平成22年(2010年)2月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

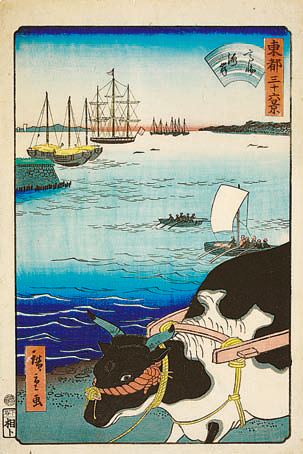

9 高輪牛町

歌川広重 二代「東都三十六景高輪海岸」

文久2(1862)年(港郷土資料館蔵)

手前に牛車をひく牛を配置し、奥に帆掛け船が浮かぶ江戸湾の様子を大胆な構図で描いています。左奥には台場も見えます。

高輪二丁目の地下鉄泉岳寺駅周辺は、昔は芝車町と言い、牛小屋が多数あったことから俗に「牛町」と呼ばれていました。

江戸城の増築や寺社など大きな土木工事には、巨大な石や木材などの運搬のために牛車が使われていました。寛永11(1634)年、増上寺安国殿の建築の際、京都から当時の運送業者にあたる牛持ちが江戸に呼び寄せられました。牛持ちたちは、徳川三代将軍・家光の意向もあって、高輪の地に四町ほどの土地が与えられ、町名を芝車町としました。当時、穏やかな気質で力量の優れた品種の牛が、多い時には約600頭も飼育されたそうです。高輪大木戸から港区南端の八ツ山下まで十八丁あったことから、子どもたちの間ではいつからか「高輪牛町十八丁、牛の小便長いネー」というざれ歌が歌われるようになりました。

※この情報は、平成22年(2010年)3月1日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

10 古川

歌川広重 初代「名所江戸百景広尾ふる川」

安政3(1856)年(港郷土資料館蔵)

画中の橋は四之橋で江戸時代は「相模殿橋」(さがみどのばし)とも呼ばれ、川の左側には「広尾の原」が広がっていました。現在ならば明治通りの方向(渋谷方面)をのぞむ構図です。

南麻布と白金の境を明治通りに沿って流れている古川は、新宿御苑や明治神宮の池と玉川上水の水を源流に、JR浜松町駅付近で東京湾に注いでいます。上流の渋谷区では渋谷川と呼ばれ、渋谷駅付近の暗きょから姿を現します。今では上空に首都高速が走る都市河川のたたずまいを見せていますが、江戸時代は舟運が盛んで、元禄年間に掘り割りとなったため、新堀川とも呼ばれました。上流部では水車が見られ、その様子は葛飾北斎「穏田の水車」(おんでんのすいしゃ)に描かれています。また、支流の河骨川(こうほねがわ)は、唱歌「春の小川」のモデルになっています。

浮世絵に描かれた四之橋あたりは、船荷が積み降ろしされていた場所で、画中左に見えるお店は有名なうなぎ屋だったそうです。

※この情報は、平成22年(2010年)4月21日号の広報みなとに掲載されました。現在と異なる場合がありますので、ご了承ください。

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広報係

電話番号:03-3578-2036

ファックス番号:03-3578-2034

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。