更新日:2025年4月23日

ページID:147324

ここから本文です。

花粉症

毎年多くの方が花粉症の症状に悩まされています。また、花粉症は、これまで症状がなくても、誰でもなる可能性があります。

区では、東京慈恵会医科大学附属病院の協力を得て、普段の生活で行える予防方法や、治療について、わかりやすくまとめたページを作成しました。花粉症対策にご活用ください。

花粉症について

スギやヒノキなどの植物の花粉が飛ぶ季節になると始まる、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、涙目など、花粉が原因で生じるアレルギー症状を「花粉症」と呼びます。

花粉症患者実態調査(10年毎実施)によると、都内のスギ花粉症の推定有病率は48.8%で、2人に1人が花粉症という結果でした。(出典:平成28年度調査 花粉症患者実態調査報告書)

花粉が多くなる時期

花粉の飛散する時期は、花粉の種類によって異なります。

花粉症患者の約70%のアレルゲンとなる、スギ花粉については、2~4月頃に飛散します。

東京都アレルギー情報navi.より

花粉は、昼前後と夕方に多く飛散し、特に①晴れて、気温が高い日、②空気が乾燥して、風が強い日、③雨上がりの翌日などに飛散量が多くなります。

花粉症のメカニズム

花粉症は一言で表現すると「花粉に対するアレルギー」です。花粉が体内に入ると体がそれを異物と認識し、この異物(抗原)に対する抗体を作ります。個人差はありますが、数年~数十年かけて花粉を繰り返し浴び、抗体の量が増加すると、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、涙目などの症状が出現するようになります。

環境省・厚生労働省リーフレットより

花粉症の予防

まだ花粉症になっていない方が、花粉をできるだけ避ける(暴露を防ぐ)ことで、将来の発症を遅らせることも重要です。

具体的な対策

1 花粉を避ける

・顔にフィットするマスク、メガネを装着しましょう。

マスクをつけることによって、通常のマスクでも花粉をおよそ70%減少し、花粉症用のマスクでは、おおよそ84%の花粉を減少させる効果があるとされています。顔にフィットし、息がしやすいもの、衛生面からは使い捨てのもの、性能からは不織布のマスクがおすすめです。

花粉症のメガネも販売されていますが、通常のメガネを使用するだけでもメガネをしていないときより、目に入る花粉量は減少します。コンタクトレンズを使用している人は、コンタクトレンズによる刺激が花粉によるアレルギー性結膜炎を悪化させてしまうので、メガネに替えたほうがよいと考えられます。

・花粉飛散の多い時間帯(昼前後と夕方)の外出を避けましょう

・外出を避けるため、テレワークの活用を検討しましょう

2 花粉を室内に持ち込まない

・花粉が付きにくく露出の少ない服装を心がけましょう

外出時は、ウールなどの花粉が付着しやすい衣類は避け、綿、ポリエステルなど花粉が付着しにくい衣類を選びましょう。また、頭と顔は花粉が付着しやすい部分ですが、帽子をかぶることで、頭への花粉の付着量を減らすことができます。建物内に入る前に衣類についた花粉を落としましょう。

・手洗い、うがい、洗顔、洗髪で花粉を落としましょう

・室内の換気方法を工夫しましょう

窓を開ける際は、開ける幅を狭くし、レースのカーテンを使用することで屋内への花粉の流入を減らすことができます。

24時間換気システムが設置されている場合は、花粉に対応した給気口フィルターを試してみてもよいでしょう。

・洗濯物や布団の外干しを控えましょう

花粉症の治療

受診のタイミング

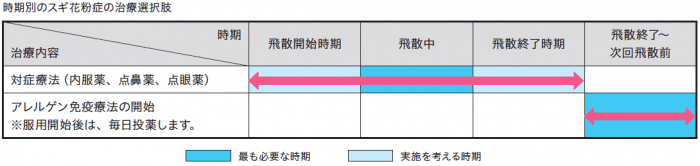

本格的な花粉飛散開始の1週間前までには、医療機関や薬局を活用してお薬を準備し、使用を開始しましょう。飛散開始時期や症状がごく軽いときからお薬の使用を開始することで、症状を抑えられることがわかっています。

これまで花粉症と診断されなくても、くしゃみなどの花粉症と思われる症状が出た方は、早めに医療機関で花粉症かどうか診断を受けましょう。段階的に治療を継続することが大切です。自己判断で中断しないようにしましょう。

環境省・厚生労働省リーフレットより

治療法

まずは予防が大切ですが、症状に合わせ様々な治療法があります。必要に応じて医療機関を受診し、治療法について相談してみましょう。

1 薬物療法

内服薬、点鼻薬、点眼薬それぞれを組み合わせて花粉症に反応して出てくる症状を抑えるための治療法です。

薬には種類があり、症状に合わせて選択します。正しく使用しないと、症状が悪化する場合があるため、注意が必要です。目安として市販薬を2週間ほど継続使用しても効果を感じられなければ、受診をご検討ください。個人差はありますが、使用する抗ヒスタミン薬の副作用で眠気や集中力の低下が生じることがあります。運転業務や高所作業に従事される方は、注意が必要です。

医師からのワンポイントアドバイス

医師からのワンポイントアドバイス

市販薬として点鼻薬がありますが、成分に血管収縮作用があり、繰り返し使用すると薬剤性鼻炎をきたし、逆に鼻粘膜が腫れる副作用を招く可能性があります。その際には早めに耳鼻咽喉科を受診し、診察を受けましょう。

2 免疫療法(アレルゲン免疫療法)

スギ花粉の成分が含まれた薬剤を定期的に投与します。

花粉の成分に体が慣れるようにして、スギ花粉が体内に入ってきてもアレルギー反応が発生しないようにするための治療法です。舌下免疫療法と皮下免疫療法の2種類があります。副作用が起こる可能性や、治療期間が長期に及ぶ場合もあるなどのデメリットもあるので、主治医とご相談ください。

医師からのワンポイントアドバイス

医師からのワンポイントアドバイス

現在日本で保険適応としてあるのが、スギとダニに対する舌下免疫療法です。5歳から治療適応があるので、治療を希望される方は、耳鼻咽喉科や小児科で相談してみてください。免疫療法は3~5年と長期の治療を要しますが、根治を目指せる唯一の治療法です。

3 抗体療法(生物学的製剤)

2019年より、重症なスギ花粉症に対して「オマリズマブ」という薬が使えるようになりました。皮下注射によって投与されます。高額なためどんな場合に使えるか細かく決まっており、基準を満たした場合に投与可能となり、保険適応されます。

医師からのワンポイントアドバイス

医師からのワンポイントアドバイス

通常の薬物療法で症状が改善されない重症以上のスギ花粉症に対して保険適応があり、12歳以上から使用できます。スギ花粉が飛散する2~4月と使用期間は限定的になりますが、受験シーズンや仕事始めに重なる期間でもあり、症状を抑えたい方には有効な治療法です。

4 手術療法

内服薬・点鼻薬の使用、舌下免疫療法などで十分な効果が得られない場合には、鼻腔粘膜焼灼術(レーザー治療)などの手術療法が選択肢となります。主治医と相談の上、必要性を判断しましょう。

医師からのワンポイントアドバイス

医師からのワンポイントアドバイス

手術加療も対症療法の一つにはなりますが、鼻水の症状をより抑えることができる後鼻神経切断術などの術式もあります。主治医の先生と相談の上、どの術式で手術を受けるのかをしっかりと理解した上で手術を受けていただくのがよいかと思います。

※「医師からのワンポイントアドバイス」は、東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科の斎藤翔太先生からいただきました。

※各治療法の詳細については、一般社団法人日本アレルギー学会が運営するアレルギーポータル(厚生労働省の補助事業)を参考にしてください。

花粉症についての情報

政府の花粉症対策のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご参考にしてください。

ダウンロード資料

関連リンク

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0080

ファックス番号:03-3455-4460

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。