トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 動物を飼っている方へ > ペットの災害対策

更新日:2025年8月29日

ページID:28578

ここから本文です。

ペットの災害対策

災害は突然起こります。いざというときでも、家族とペットが安全に暮らせるように、日ごろからの心構えと備えが大切です。

日頃からの災害への備え

住まいの防災対策

室内飼いの場合

-

ペットが普段いる場所は、地震のときに家具やケージが倒れたり落下しないようにしっかり固定しましょう。

-

水槽などで飼っている場合、台に固定し、ガラス飛散防止フィルム等を貼りましょう。

屋外飼いの場合

- 飼育場所は、ブロック塀やガラス窓の下、倒れやすい建物のそばは避けましょう。

- 災害時、ペットが驚いて逃げ出すことがあります。首輪や鎖が外れたり切れたりしないか、ケージや囲いに隙間がないか、しっかり点検しましょう。

家族やご近所、飼い主仲間との連携

- 災害が起こった時にどうするか、さまざまな場面を想定して話し合っておきましょう。

- 緊急時に動物を預かってくれる方や場所を確保しておきましょう。

迷子札とマイクロチップ

- 普段から迷子札やマイクロチップを入れるといった対策をとり、どこかで保護されても飼い主がわかるようにしましょう。

環境省のマイクロチップ登録制度もご活用ください。

⇒環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)

健康管理としつけ

- 移動用ケージやキャリーバッグに嫌がらずに入れるよう訓練しておきましょう。

災害時には、人もペットも慣れない場所で避難生活を送ることになります。トイレのしつけ、ケージに入るなどは訓練で改善することができます。いざというときに備え、日頃から練習しましょう。

ペットのための備蓄品の用意

ライフラインの寸断、緊急避難などに備え、必要な物資の備蓄をしましょう。人に対する準備はされていますが、ペットに対する備えは飼い主の責任です。

【優先順位1】命や健康にかかわるもの

- フード・水(5日分以上)

- 療養食、薬

- 予備の首輪、リード

- 食器

- ガムテープ(ケージの補修など多用途に使用できます)など

【優先順位2】飼い主や動物の情報

- 飼い主の連絡先

- 動物と飼い主が一緒に写った写真

- ワクチン接種状況

- 既往症、健康状態

- かかりつけの動物病院など

【優先順位3】ペット用品

- ペットシーツ

- トイレ用品

- タオル、ブラシ

- おもちゃなど

災害が発生した時の対応

まずは自分の身の安全を確保しましょう。災害時に動物を守るためには、まず飼い主が無事でいることが大切です。

突然の災害では、ペットもパニックになりいつもと違う行動をとることがあります。興奮している動物に不用意に手を出して咬まれるなど思わぬけがをしないよう気を付けましょう。

ペット同行避難について

ペット同行避難とは、災害発生時に、飼い主がペットを一緒に連れて、安全な場所に避難する避難行動のことです。

避難所での注意点

周りの人への配慮

避難所には動物が苦手な人やアレルギーを持つ人など多様な人が集まります。動物がいることで心の安らぎになるという声がある一方で、咬まれた、毛が飛んで不衛生だといったことが原因でトラブルになることもあります。周りの人に配慮しながら動物の世話や飼養場所の管理を行い、飼い主同士が協力して助け合いましょう。

動物の健康管理

災害時は動物も多大なストレスを感じます。むやみに吠える、食欲がなくなる、下痢をするなどの問題が出てくることがあります。体調に気を配り、不安を取り除くように心がけましょう。

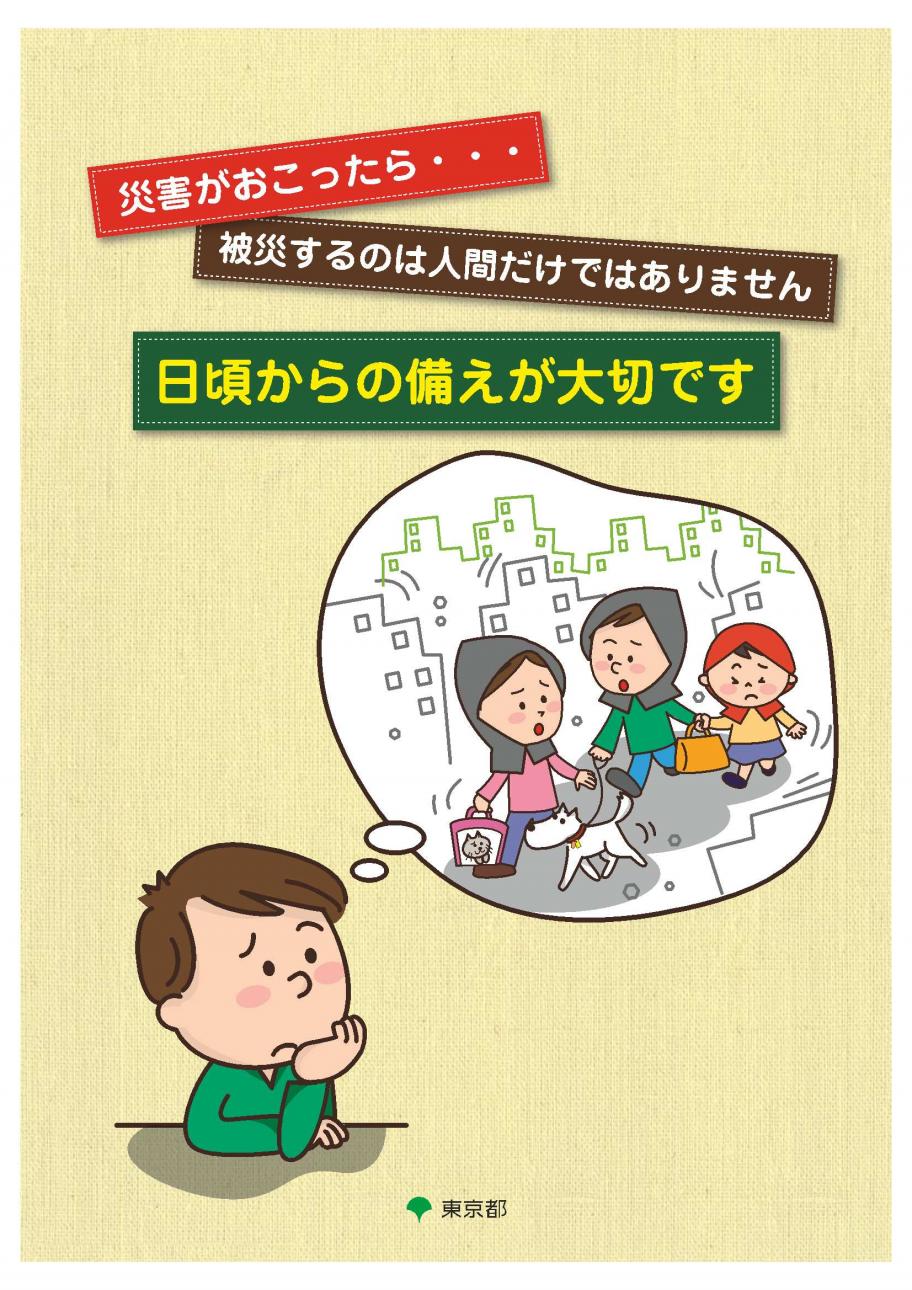

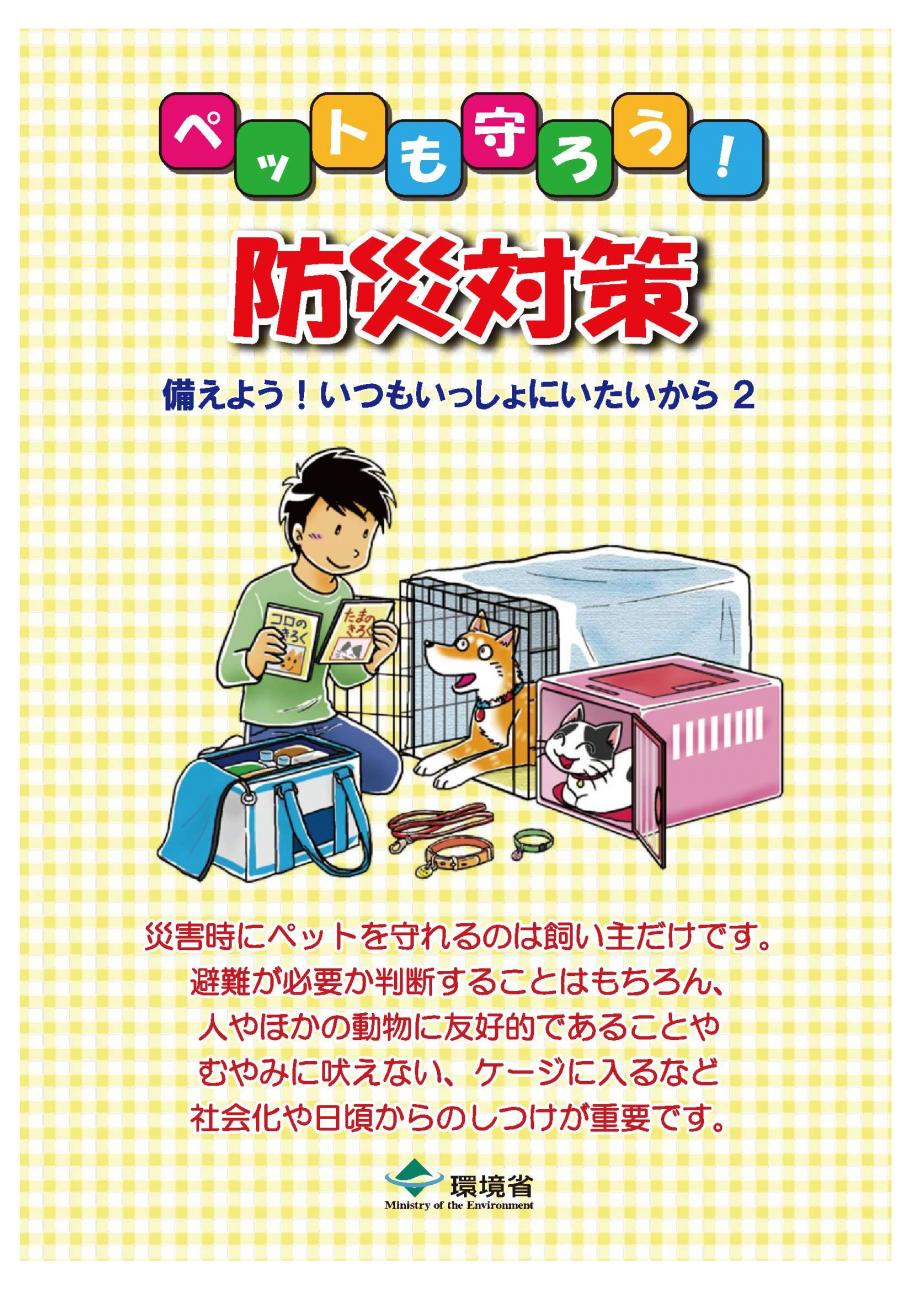

パンフレットをご活用ください

区では、東京都・環境省が作成したパンフレットを配布しています。

日頃からの備えが大切です(東京都)(PDF:3,973KB)

(このPDFは文字情報がなく、音声読み上げができません。音声読み上げが必要な場合は生活衛生課生活衛生相談係までお電話でご連絡ください。)

ペットも守ろう!防災対策~備えよう!いつもいっしょにいたいから2~(環境省)(PDF:2,627KB)

※データはカラーで作成されていますが、パンフレットはモノクロで印刷しています。

備えよう!いつもいっしょにいたいから~ペット動物の災害対策~(環境省)(PDF:5,010KB)

(このPDFは文字情報がなく、音声読み上げができません。音声読み上げが必要な場合は生活衛生課生活衛生相談係までお電話でご連絡ください。)

※データはカラーで作成されていますが、パンフレットはモノクロで印刷しています。

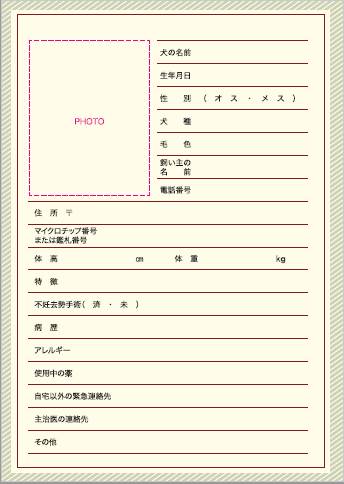

みなとドッグパスポート

犬の情報を記載できるようになっています。そのほか、健康管理やマナーについての情報も掲載しています。

配布場所

保健所、各総合支所で配布しています。

関連リンク

- 動物を飼っている方へ(動物を飼うときのルールや注意点を紹介しています)

- 狂犬病予防注射(飼い主は1年に1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる必要があります)

- ペットが迷子になったとき(ペットがいなくなった時の対応方法を紹介しています)

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

〒108-8315

港区三田1-4-10 5階

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。