更新日:2025年11月26日

ページID:12684

ここから本文です。

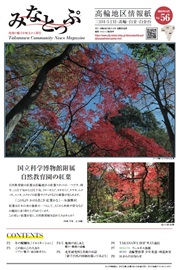

高輪地区の地域情報紙(最新号)

冬の醍醐味 イルミネーション

猫がこたつで丸くなり、人の動きも鈍くなる季節。外に出るのがついおっくうになってしまいますが、寒さで澄んだ空気の中、冬にしか見られない景色に浸るのはいかがでしょうか?

寒空の下、心がほっこりするイルミネーションを探しに行きましょう!

※写真は、前年以前のものも含まれています。

地域交流の架け橋に「Takanawa共育プロジェクト」

平成24(2012)年に始まった東海大学品川キャンパスの地域交流・活性化活動「Takanawa共育プロジェクト」(TKP)。そのきっかけとなったのは、学生たちのクリスマス・イルミネーションでした。現在二十数名が参加して、今年も11月中旬から12月25日(予定)の間、キャンパスを彩ります。

地域の方も楽しみに・・・

正面広場の中心に彩られるクリスマスツリーはもちろんのこと、その左側にある1号館への渡り廊下も華やかな光に包まれ、その下の階段も美しく飾られます。ここは外からは見えない穴場になっていますので、ぜひ中に入ってご覧になることをお勧めします。

沿道には、雪ダルマのサンタさんがほほ笑んで、地域の皆さんや通り過ぎる人々の心を癒やす存在となっており、二本榎通りの風物詩として親しまれています。

江戸の“月待ち”が原点「竹あかり」と「クリスマスツリー」

竹あかりとクリスマスツリー

今年のイメージ画像

かつて海も望めた高輪で、旧暦の1月と7月の26日に月をめでた江戸の人々。この両日は、「廿六夜(にじゅうろくや)」と呼ばれ、数ある月待ちの中でも、特に幸運が得られる新月の日として、大勢の人が月の出に願いごとをしたといいます。これを現代によみがえらせようと始まったのが、グランドプリンスホテル高輪の「竹あかり」です。

山門・鐘楼(しょうろう)などが点在する日本庭園で、400以上もの竹細工が織りなす幻想的な空間。長寿と繁栄の象徴ともいわれる竹に、時に絢爛(けんらん)、時にほのかな明かりが施され、癒やしをくれる和のイルミネーションとなっています。

また、11月中旬から12月25日まで(予定)の間には、竹あかりによるクリスマスツリーが登場し、竹と光の柔らかな調和が心を豊かにしてくれます。幽玄(ゆうげん)の世界で月を眺めるかのような、安らぎとともに、心がじんわりと温かくなる気がしてきます。このゆったりとした時間に身を委ねる幸せを楽しみたいものです。

Do For Others(他者への貢献)の精神がともす光

高輪警察署から桜田通りを渡ったすぐ右側にある「明治学院記念館」前の芝生広場。明治23(1890)年に完成したこの場所に、初めてクリスマスツリーが立てられたのは、平成17(2005)年のこと。

20年目を迎える今年も、令和7(2025)年11月14日(金)の点灯セレモニーから翌年1月6日(火)までの間、高さ約11mのモミの木が約1万3000個の電球で包まれます。点灯はセレモニー翌日より毎日16時30分~22時30分を予定しています。

点灯セレモニー

本来、“自分が持っているよいものを、まわりの人と分かち合う”というクリスマス。「寒さの中でも、ご覧になって、温かい気持ちを持っていただければうれしいです」と、ご担当の方は言います。

「白金の丘に根深く記念樹の立てるを見よや」(明治学院校歌より)の明かりが心を照らしてくれるでしょう。

冬の楽しみもいろいろありますが、気持ちを温かくしてくれる数々の光で、ひとときの幸せに身を委ねてみるのはいかがでしょうか?

(担当/三富、堀井、森)

この街にこの人あり 雨谷 麻世(あまがい まよ)さん(ソプラノ歌手)

プロフィール

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。「魂を揺さぶる究極のクリスタル・ヴォイス」と各界から絶賛される、国内外で活躍するクラシカルクロスオーバーソプラノ。『徹子の部屋』、『NHK歌謡チャリティコンサート』、『とくダネ!』などに出演。「全国植樹祭」で天皇・皇后陛下の御前で君が代を独唱。オリジナルソング『僕にできること』が小学5年生の音楽教科書に掲載。令和6(2024)年は三十三間堂で初の奉納コンサートに出演するなど神社仏閣での活動も数多く、令和7(2025)年は戸隠神社、増上寺で奉納コンサートを開催。ライフワークのチャリティコンサートは今年で29年目、110回を超えた。

「環境と子ども」をテーマに

110回を超えるチャリティーコンサートを開催

世界的なソプラノ歌手で、「環境と子ども」をテーマに、チャリティーコンサートを開催している雨谷麻世さんにお話を伺いました。

歌手としてのご自身について

─どのような経緯でソプラノ歌手になられたのですか?

テレビを見ていて、小さい頃から歌手になりたいと思っていました。父も母も音楽関係ではなかったのですが、小学生の時からピアノを習っていて、中学・高校は、音楽系の学校(北鎌倉女子学園)に入りました。そこで、声の質にくせがないので東京藝術大学に向いていると言われ、声楽科に入学しました。当時声楽科は1学年60人ほどで、そのうち20人がソプラノでしたが、現在歌手を生業としている人はほとんどいないんですよ。

─クラシックに限らず、いろいろな音楽分野の歌を歌われていますが、意識されていますか?

そうですね。ジャンルに関わらず自分の好きな歌を歌っています。クラシカルクロスオーバーといいまして、インドのヒンディソング、フランスの歌曲、日本の童謡、世界や日本のポピュラーソングなど、いろいろな分野の歌を多様な言語で歌っています。クラシック音楽の歌手は、一般的にマイクを使いませんが、私はマイクを使って歌うこともいといません。

戸隠神社奉納コンサート、拝殿にて

コンサートの開催について

─コンサートはどのように企画されるのですか?

私は、芸能界やクラシック音楽界の団体、事務所には所属していません。知人などのご協力のもと、自分自身ですべて企画を行ってきました。雑用も行うのでとても大変でしたが、今は、娘と母(90歳)が手伝ってくれています。娘はアートディレクターとしてポスターのデザインなどを担当しています。

─チャリティーコンサートはどのような内容ですか?

平成8(1996)年より、自身のライフワークとしてチャリティーコンサートを始めました。平成1 4(2002)年からは「環境と子ども」をチャリティーのテーマにし、文部科学省・環境省・林野庁が後援に加わり、通算110回を超えました。「子ども」をテーマにしたコンサートでは、「ルーマニアのエイズに苦しむ子供たち」、「モンゴル・マンホールチルドレン」、「JHP・学校をつくる会(カンボジア)」、「神奈川新聞厚生文化基金『交通遺児』」、「東日本大震災で被災した子どもたちを救う」などをテーマにして行いました。「環境(緑化)」をテーマにしたコンサートでは、嚴島神社、吉備津神社、鶴岡八幡宮、比叡山延暦寺、三十三間堂、増上寺などの歴史的建造物を会場として歌いました。中でも、嚴島神社は会場が海の中にあるので、機材や観客席の椅子などを船で運ぶのでお金がかかります。ある程度来ていただかないと開催できません。心配していましたが、地域の方々のご協力で約800人の方に来場していただきました。緑化活動では、横浜国立大学の名誉教授である宮脇昭先生と一緒に、「鎮守の森」をコンセプトとした講演と歌のコンサートを開催しました。「全国植樹祭」では、天皇・皇后両陛下の前で2回歌いました。1回目は森の歌『僕にできること』を歌い、2回目は『君が代』を歌いました。雨が降っていて、ぬれながらアカペラで歌いましたが、厳かな雰囲気で気持ちがよかったです。参加者には透明のかっぱを着て、聴いていただきました。

増上寺でのコンサートの様子

─クラシックコンサートで思い出に残るのは?

ザルツブルク八重奏団と共演し、エルネスト・ショーソン作曲の『終わりなき歌』を歌いました。素晴らしい曲でした。また、佐渡裕指揮・東京都交響楽団と共演し、ジョゼフ・カントルーヴ作曲の『オーヴェルニュの歌』を歌いました。

─『僕にできること』は、小学生の教科書にも掲載されましたね

はい。私が歌うオリジナルソング『僕にできること』が音楽教科書(小学5年生・教育芸術社)に掲載されました。その年、『徹子の部屋』にも出演させていただきました。

高輪地区やご自身のことについて

─高輪地区についてどんな印象をお持ちですか?

高輪地区に住んで20年になります。白金氷川神社にはよく行きます。夜、近くを散歩しています。高輪地区には坂やお寺があり、緑に恵まれ、街もきれいで、とても気に入っています。近くのスーパーで買い物もします。

─普段、心がリラックスすることは何ですか?

人と接してお話しすることです。新しい方と交流すると、必ず学ぶことがあります。人のつながりを大切にしています。今の私があるのも、協力していただいている皆さんのおかげです。

─地域の未来を担う子どもたちへ、伝えたいことはありますか?

のびのびと、自由に考えてください。心の声に従い、自分のやりたいことをやりとげる、自分の進む道は自分で決めるという気持ちを大切にしましょう。

取材を終えて

著名で実績もある音楽家にもかかわらず、とても気さくにお話ししていただきました。高輪地区でも、コンサートの開催が実現できたら、という気持ちになりました。

雨谷 麻世

クリスマス・チャリティ・ディナーショー!

- 日時 : 令和7(2025)年12月17日(水)

開場18:00 開演18:30〜 - 会場 : セルリアンタワー

東急ホテルボールルーム

(担当/安藤、川野、堀井、飯島)

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当

電話番号:03-5421-7123

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。