トップページ > 区政情報 > 広報・報道 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2025年 > 広報みなと2025年11月 > 広報みなと2025年11月1日号 トップページ > 広報みなと2025年11月1日号 11月1日から11月7日は文化財保護強調週間です

更新日:2025年11月1日

ここから本文です。

目次

広報みなと

11月1日から11月7日は文化財保護強調週間です

11月3日(文化の日)を中心とした1週間は「文化財保護強調週間」として、各地でさまざまな文化財保護事業が行われ、東京都では「東京文化財ウィーク」が行われています。

ここでは、令和7年度に区が新たに指定した文化財と、「東京文化財ウィーク」について紹介します。

令和7年度 港区指定文化財2件が決まりました

有形文化財[古文書]

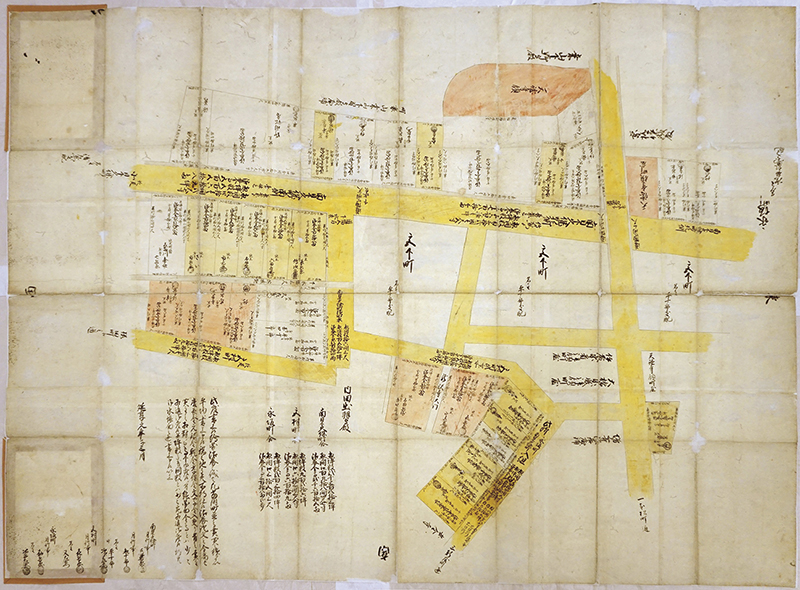

南日下久保町(みなみひがくぼちょう)・宮村町・永坂町沽券図(こけんず) 1点 所有者 港区教育委員会

沽券図とは、町屋敷ごとに間口・奥行・坪数・金額(沽券金)・小間高(こまたか)(間口1間(けん)当たりの沽券金額)・地主名・家守(やもり)名を記した絵図です。17世紀以降、江戸の市中で町屋敷の売買が活発化したことから、幕府は各町屋敷の沽券金高を把握するため、宝永7(1710)年と寛保3(1743)年に、町奉行より各町の町名主に沽券図の作成・提出を命じました。

本図は、寛保3年の命令を受けて翌年の延享(えんきょう)元(1744)年3月に作成された沽券図です。縦131センチメートル、横179センチメートル。北側を上にして、現在の鳥居坂下交差点付近を描いています。これは、江戸時代の南日下久保町(南日ケ窪町)の全てと、隣接する宮村町と永坂町の一部の町屋敷に該当します。また、町屋敷ごとに地主ないし家守の印鑑が、また作成者・提出者として名主らの印鑑がそれぞれ押されていますが、一部の印鑑を欠いているため、正本ではなく、控えと考えられます。

南日下久保町・宮村町・永坂町沽券図

18世紀中頃以降の江戸には1,600から1,700ほどの町が存在しましたが、現存する沽券図は70点程度で、そのうち約50点は中心部の日本橋・京橋地域のものです。江戸時代初期から町として成立した中心部の町に比べ、江戸の拡大に伴って百姓地から町並化した周縁部の町については、現存する沽券図は希少です。本図は、周縁部の町や町屋敷の情報を現在に伝える貴重な資料です。

有形文化財[古記録]

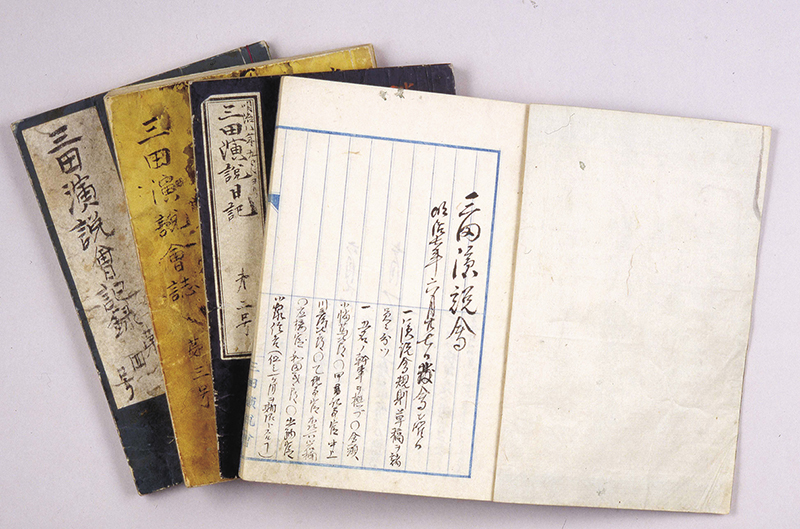

慶應義塾三田演説会資料 11冊 所有者 学校法人慶應義塾

三田演説会は、演説と討論方法の開拓と実践を目的とする集まりとして、福澤諭吉らが中心となり、明治7(1874)年6月27日、慶應義塾内に発足しました。当初は慶應義塾関係者有志の会員制結社で、定期的に例会を開催して演説や討論の練習と研究を重ね、同8年5月1日に慶應義塾三田演説館が開館すると活動の一部を一般公開しました。同演説会は、一人一人が自らの口で自らの考えを多くの人に伝達する手段としての「演説」や、相互に口頭で意見を出し合って深めるための「討論」の意義を広く一般に伝え、自由民権運動の勃興の源ともなりました。また欧米の諸思想や最新の学術研究、日本の政治や社会情勢の批評等に多くの人が触れる新しいメディアとして日本の近代化に貢献し、現在では恒例の行事として、毎年2回程開催されています。

慶應義塾三田演説会資料

慶應義塾三田演説会資料は、この三田演説会で書き継がれた資料であり、形態は全て竪冊(たてさつ)です。現存する記録は、明治7年の発足から昭和13(1938)年11月11日までの全11冊、うち1冊は福澤諭吉の直筆と見られます。

同会の活動の一端を見ることのできる当資料は、港区のみならず、日本の近現代史上においても貴重な資料です。

ここで紹介する指定文化財については通常非公開ですが、令和8年1月10日(土曜)から郷土歴史館で開催する企画展「未来に伝えよう!みなと遺産展」で公開予定です。

東京文化財ウィーク

東京都が平成10(1998)年度から実施している「東京文化財ウィーク」は、都内全般で一斉に文化財を公開し、関連する企画事業をあわせて実施するものです。令和7年度も都内各所で貴重な文化財の特別公開や各種事業が行われます。

詳細は、東京文化財ウィークのホームページをご覧ください。

問い合わせ

- 図書文化財課文化財係

電話:03-6450-2869

最新の特集を見る