○港区職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和三十三年十一月一日

規則第十四号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

(給料月額等)

第三条 職員が退職の日において休職、停職、休業、減給その他の理由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合において退職手当の計算の基礎となる給料月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。以下この条において同じ。)は、当該理由がないと仮定した場合において、その者が受けるべき給料月額とする。

2 職員が退職の日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)である場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同項に規定する育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の給料月額)とする。

(退職手当の支給期限の特例)

第三条の二 条例第三条第四項ただし書に規定するその他特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

一 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかつたため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合

二 条例第十一条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間(以下「特定在職期間」という。)があり、その確認に相当な時間を要する場合

三 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合

四 その他退職手当の支給に必要な書類が整わないなど、支給手続に支障がある場合

二 退職の日の属する会計年度の末日(以下この項において「会計年度の末日」という。)における年齢が五十八歳(港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、六十歳)以上で退職した者

三 在職期間が二十年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十五歳以上五十八歳(前号に規定する職員にあつては、六十歳)未満で退職したもの

四 在職期間が二十五年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十歳以上五十五歳未満で退職したもの

2 条例第六条第一項の区規則で定める傷病により退職した者は、職員となつた日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。

(条例第九条第一項の区規則で定める額)

第六条 条例第九条第一項に規定する給料の調整額の額に相当する額とは、次に定める額とする。

一 職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十七年東京都規則第百六十一号)の適用を受けた者 給料の調整額を受けていた時の同規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する給料の調整額の金額

二 学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第三十五号)の適用を受けた者 給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する同規則第三条に定める額

(条例第十条第一項各号に掲げる職員の区分)

第六条の二 退職した者は、その者の評価期間(条例第十条第五項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)における各会計年度において、別表第二の下欄に掲げる職務等の区分に対応する同表の上欄に掲げる条例第十条第一項各号に掲げる職員の区分(以下「ポイント区分」という。)に属していたものとする。

2 退職した者が、その者の評価期間における各会計年度の初日以外の日に昇任等(ポイント(条例第十条第一項に規定するポイントをいう。以下同じ。)の少ないポイント区分からポイントの多いポイント区分に異動することをいう。以下同じ。)及び降任(ポイントの多いポイント区分からポイントの少ないポイント区分に異動することをいう。以下同じ。)をした場合は、当該退職した者は、当該会計年度において、二以上のポイント区分に属していたものとする。この場合において、昇任等にあつては昇任等をした日の属する月からポイントの多いポイント区分(同一の月において二以上の昇任等をした場合は、最もポイントの多いポイント区分)を適用し、降任にあつては降任をした日の属する月の翌月(降任をした日が月の初日である場合には、その月)からポイントの少ないポイント区分を適用する。

3 退職した者が、その者の評価期間において会計年度の初日以外の日に採用された者である場合は、採用された日の属する月からポイント区分を適用し、会計年度の末日以外の日に退職した者である場合は、退職した日の属する月までポイント区分を適用する。

4 退職した者のうち、その者の評価期間において港区職員の給与に関する条例に定める給料表の適用を異にして異動したもので、第一項の規定を適用した場合に他の職員との均衡を失すると区長が認める者にあつては、同項の規定の適用について、特別の定めをすることができる。

第六条の三 削除

(条例第十条第二項の区規則で定める事由)

第六条の四 条例第十条第二項の区規則で定める事由は、次のとおりとする。

一 評価期間において会計年度の初日以外の日に採用された場合

二 会計年度の末日以外の日に退職した場合

三 評価期間における各会計年度の初日以外の日に昇任等をした場合

四 評価期間における各会計年度の初日以外の日に降任をした場合

五 評価期間において会計年度に特定在職期間がある場合

一 評価期間の終期となる会計年度 条例第十条第二項の規定により調整を行つた当該会計年度におけるポイント

2 条例第十条の二の区規則で定める日は、他の管理監督職に降任した日の前日とする。

一 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によつて当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあつては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が区長の承認を受けたこと(条例第十一条第五項の都職員等としての引き続いた在職期間中に自己啓発等休業の期間がある職員にあつては、これに相当する取扱いを受けたこと。)。

二 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

三 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第七条の四第二項第二号及び第三号に掲げる在職期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ロ 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第三条に規定する定年(以下「定年」という。)に達したことにより退職した場合(同条例第四条の規定により引き続き勤務した後退職した場合を含む。)

ハ その者が退職した日又はその翌日に任期の定めのある職員として採用された場合

ニ 条例第三条第一項ただし書若しくは第十四条ただし書又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条の規定に該当して退職した場合

四 正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行つていないことにより自己啓発等休業の承認を取り消されていないこと。

(条例第十一条第五項の区規則で定める法人)

第七条 条例第十一条第五項の区規則で定める法人は、次のとおりとする。

一 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

二 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人及び同条第三項に規定する国立研究開発法人

三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人

四 前各号に準ずる法人として任命権者が認めるもの

(条例第十一条第五項の区規則で定める者)

第七条の二 条例第十一条第五項の区規則で定める者は、次のとおりとする。

一 条例第十一条第五項に規定する都職員等(以下「都職員等」という。)のうち、任期の定めのない職員から引き続いて任期の定めのある職員となつた者

二 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する条例の定めにより同項に規定する退職手当を受けることとなる者及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第二項の規定により同条第一項に規定する職員とみなされる者から引き続いて職員となつた者

(港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年港区条例第六号)付則第四項の区規則で定める職員)

第七条の三 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年港区条例第六号)付則第四項に規定する区規則で定める職員とは、職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十七年東京都規則第百六十一号)別表に定める職員(清掃局の職員を除く。)とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

一 退職の月前六月において給与を全く受けなかつた場合においては、その六月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

二 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかつた月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前六月に支給を受けた給与の額との合計額

三 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかつた期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前六月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

四 退職の月前六月のうち、いずれかの月において育児短時間勤務等の期間がある場合においては、当該期間を含む月において育児短時間勤務等をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前六月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

(受給資格証の交付等)

第十条 任命権者は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、雇用保険法による失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(第三号様式。以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。

4 任命権者は、受給資格者から受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な変更をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(特定退職者)

第十条の二 条例第十三条第一項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

一 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

二 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

三 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

四 公務上の傷病により退職した者

五 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第十三条第一項の区規則で定める理由等)

第十一条 条例第十三条第一項の区規則で定める理由は、次のとおりとする。

一 疾病又は負傷(条例第十三条第八項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

二 前号に掲げるもののほか、区長がやむを得ないと認めるもの

一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

二 条例第十三条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

一 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十三条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後である事業

二 その事業について雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十二条の五第一項に規定する就業手当に相当する退職手当又は同令第八十二条の七第一項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けることとなつた受給資格者が実施する事業

三 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと区長が認めた事業

二 その他事業を開始した職員に準ずる者として区長が認めた職員

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第十三条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 区長は、特例申出をした者が条例第十三条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認定したときは、区長が任命権者である場合を除き、認定書を任命権者に交付し、当該任命権者は、当該特例申出をした者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五項において準用する第十一条第二項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けた場合を除く。)において、当該任命権者は、受給資格証に必要事項を記載した上で、当該特例申出をした者に返付するとともに、失業者退職手当受給資格台帳に必要事項を記載しなければならない。

一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

二 条例第十三条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

一 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

二 基本手当に相当する退職手当

三 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十三条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第十三条 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第十四条 受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(第八号様式)に失業の認定を受け、任命権者に受給資格証を添えて提出しなければならない。

2 任命権者は、受給資格者が待期日数を経過していない時に提出した失業認定申告書は受け付けないものとする。

3 第一項による受給資格証は、理由がある場合は添えないことができる。

(条例第十三条第七項第二号に規定する区規則で定める者)

第十四条の二 条例第十三条第七項第二号イに規定する区規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第二条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、同号に掲げる者に該当するもの

二 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの

三 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの

2 条例第十三条第七項第二号ロに規定する区規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(給付期間延長の届出)

第十五条 条例第十三条第七項第三号又は第四号の理由により給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届(第九号様式)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は申請を調査確認し、受給資格証に所要の記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。

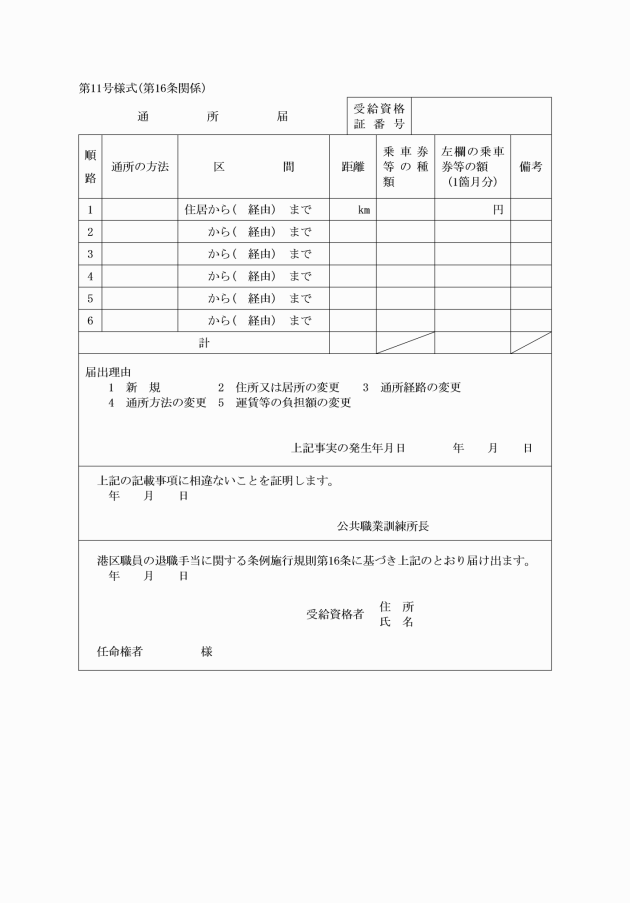

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容の変更のとき)及び通所届(通所届内容に変更があつたとき)を任命権者に提出しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前項を準用する。

3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書(第十三号様式)に、失業認定申告書を添えて提出されるものを確認して行う。

(基本手当以外の給付の届出)

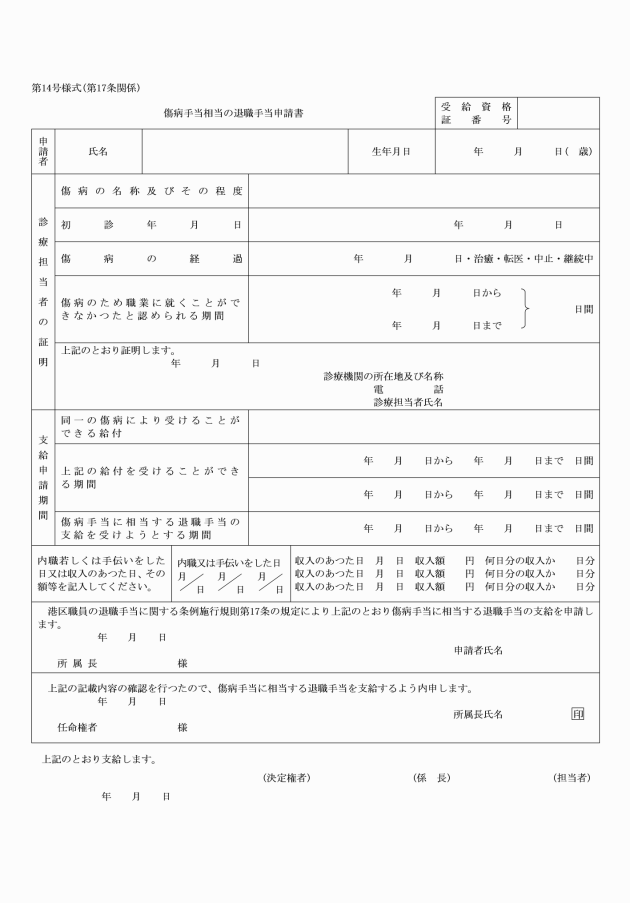

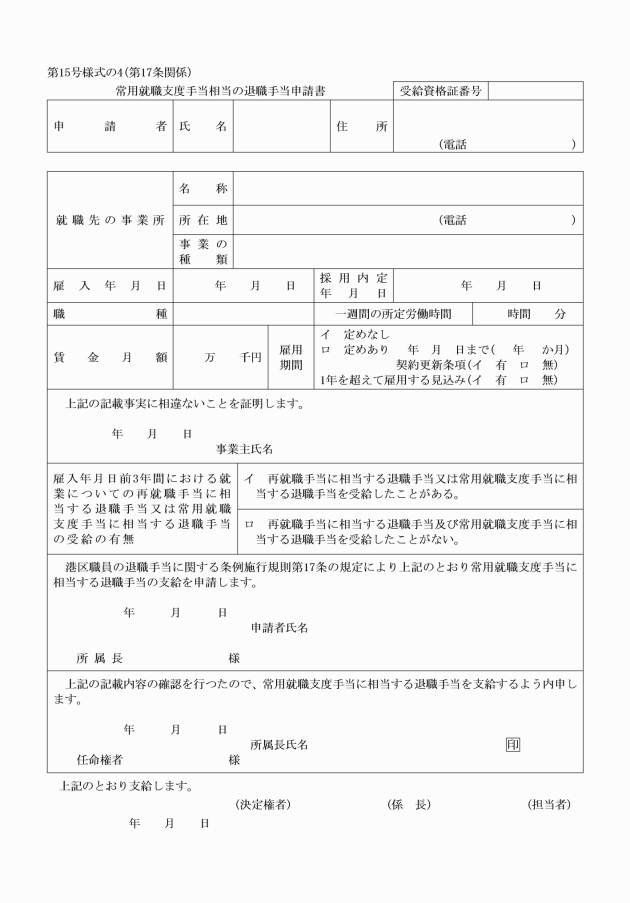

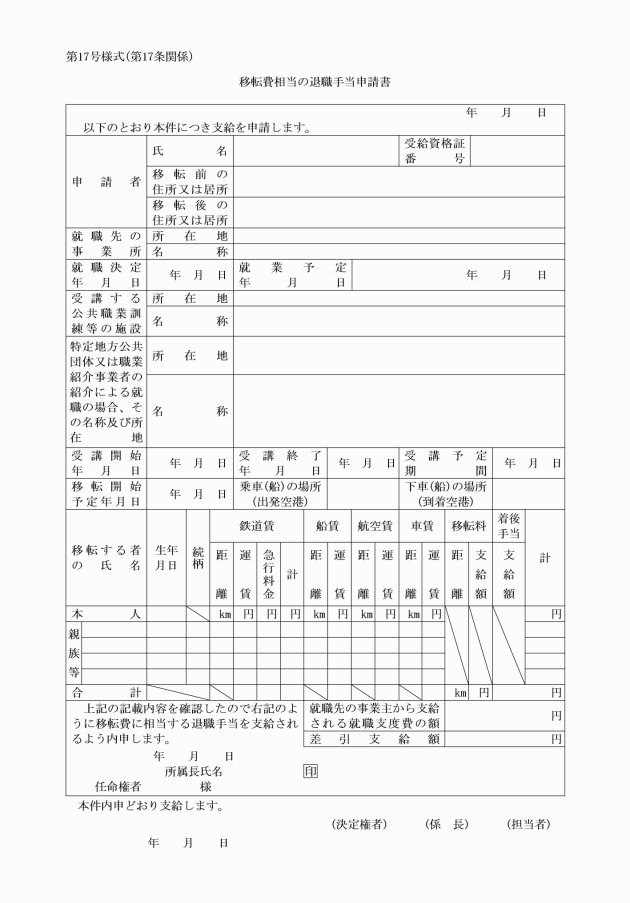

第十七条 受給資格者は、条例第十三条第八項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、同項各号に定める給付の区分に応じ、それぞれ申請書(第十四号様式から第十八号様式の三まで)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前条第一項の規定を準用する。

(受給資格証等の再交付)

第十八条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

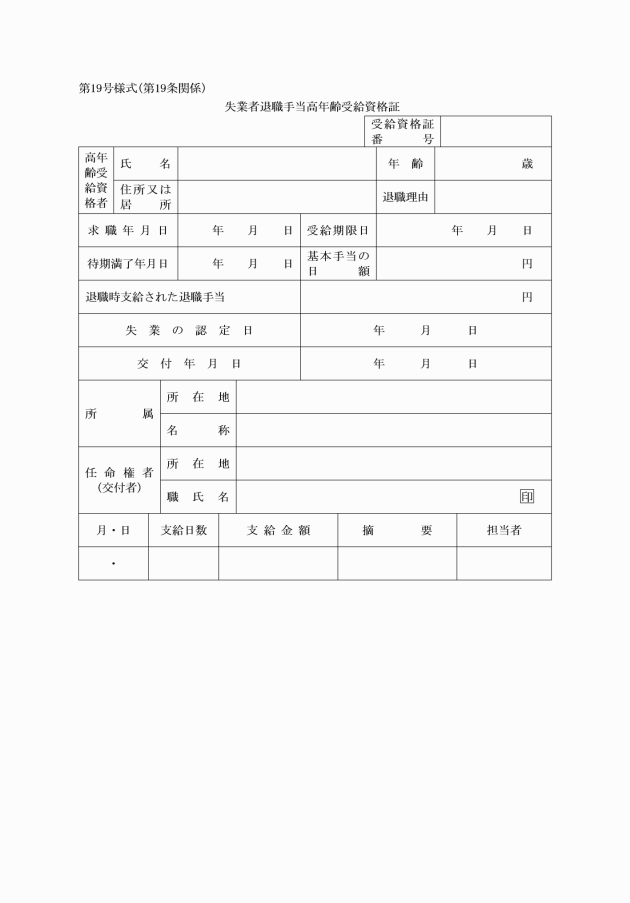

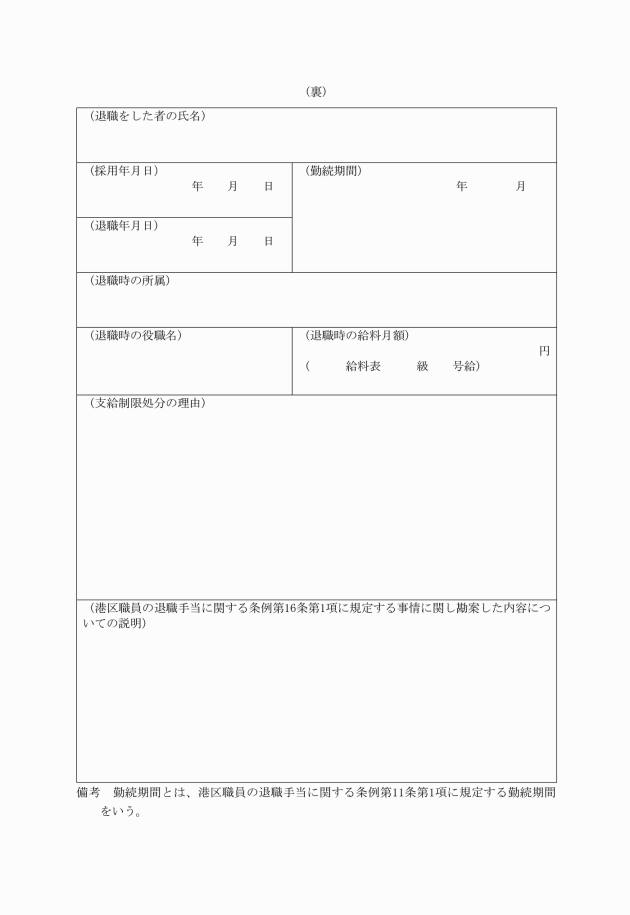

(高年齢受給資格証の交付等)

第十九条 任命権者は、高年齢受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、失業者退職手当高年齢受給資格証(第十九号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)を交付しなければならない。

(準用)

第二十条 第十条第三項及び第四項、第十二条第二項、第十四条第一項並びに第十八条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、第十条第三項及び第四項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、第十二条第二項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当に相当する退職手当を」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当を」と、第十四条第一項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業認定申告書(第八号様式)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(第二十一号様式)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、第十八条中「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と読み替えるものとする。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十三条第五項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

2 条例第十四条ただし書の区規則で定めるときは、任期の定めのない職員が引き続いて任期の定めのある都職員等となつたときとする。ただし、当該都職員等となつた者が引き続いて任期の定めのない職員となる見込みがあるときは、この限りでない。

(港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年港区条例第二十二号)付則第七項及び第八項ただし書の区規則で定める失業者の退職手当の額)

第二十二条 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年港区条例第二十二号。以下この条及び次条において「改正条例」という。)付則第七項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例第十三条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

第二十三条 改正条例付則第八項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

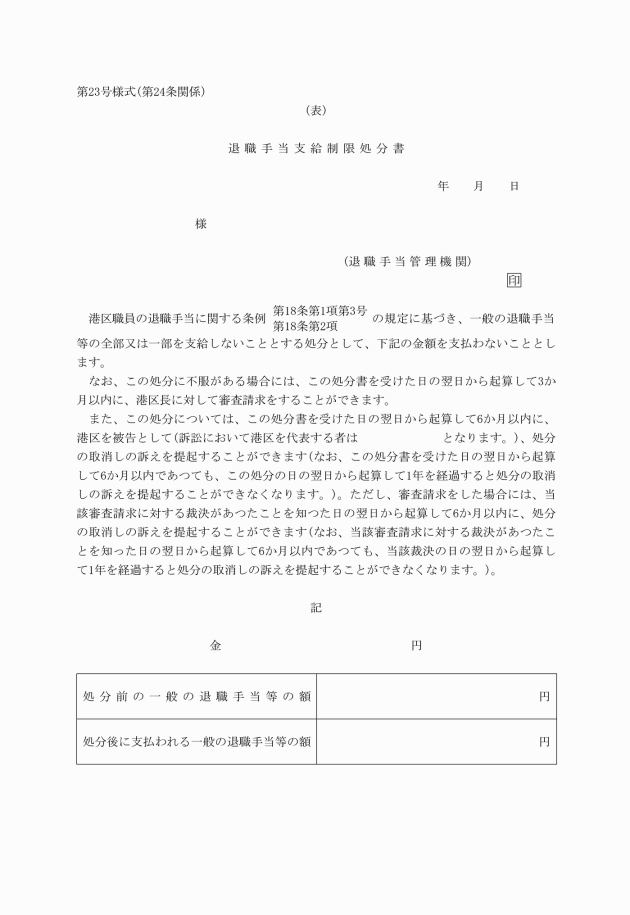

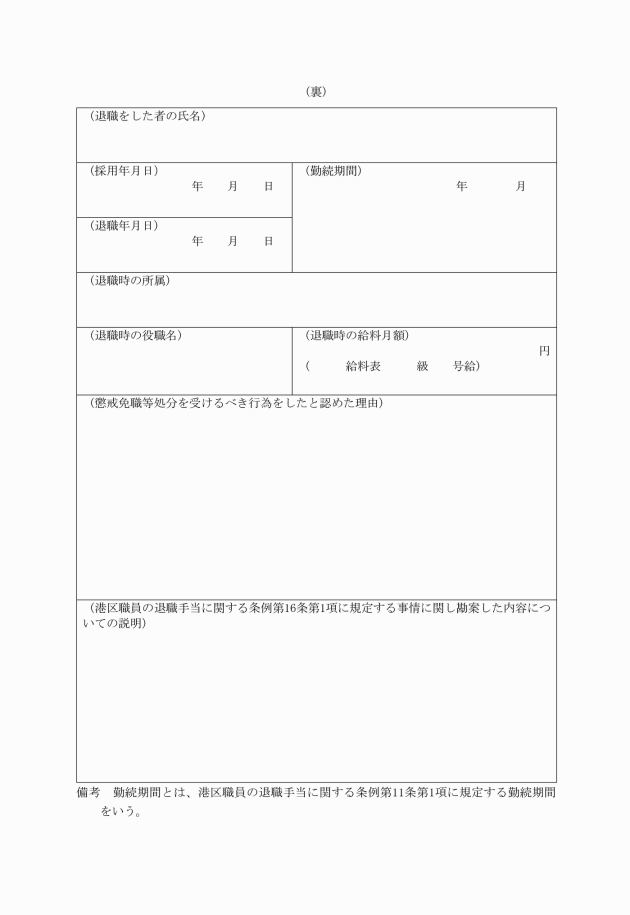

2 条例第十八条第一項第三号又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十六条第二項の書面の様式は、第二十三号様式のとおりとする。

2 条例第十七条第二項第一号の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十六条第二項の書面の様式は、第二十五号様式のとおりとする。

3 条例第十七条第二項第二号の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十六条第二項の書面の様式は、第二十六号様式のとおりとする。

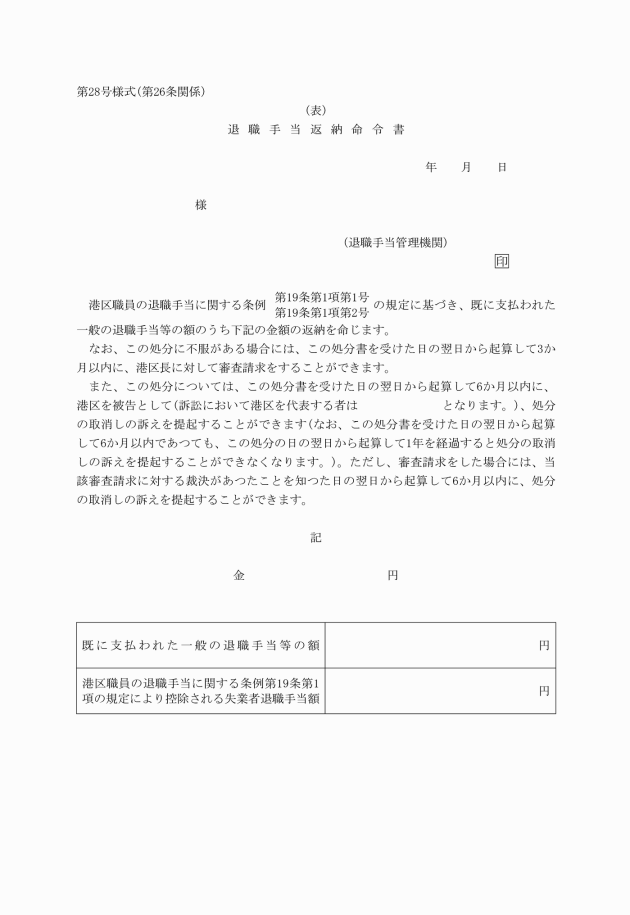

(退職手当返納命令書)

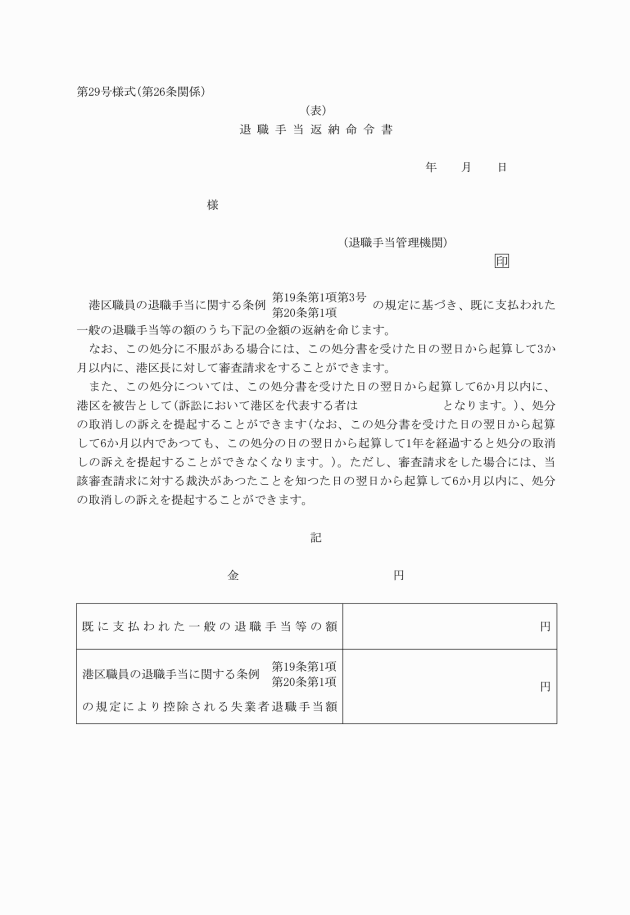

第二十六条 条例第十九条第一項第一号又は第二号の規定による処分に係る同条第六項において準用する条例第十六条第二項の書面の様式は、第二十八号様式のとおりとする。

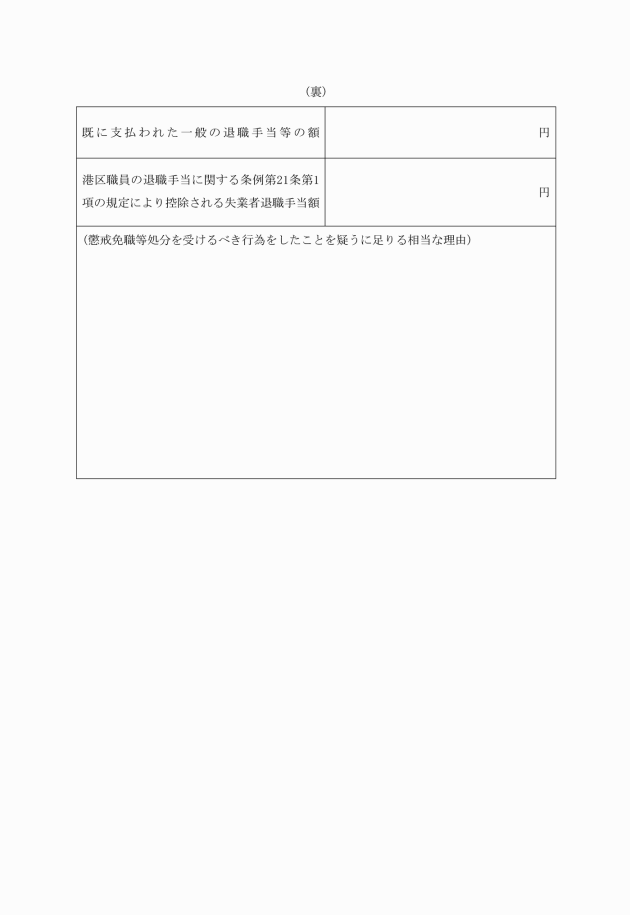

(条例第二十一条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第二十七条 条例第二十一条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面の様式は、第三十号様式のとおりとする。

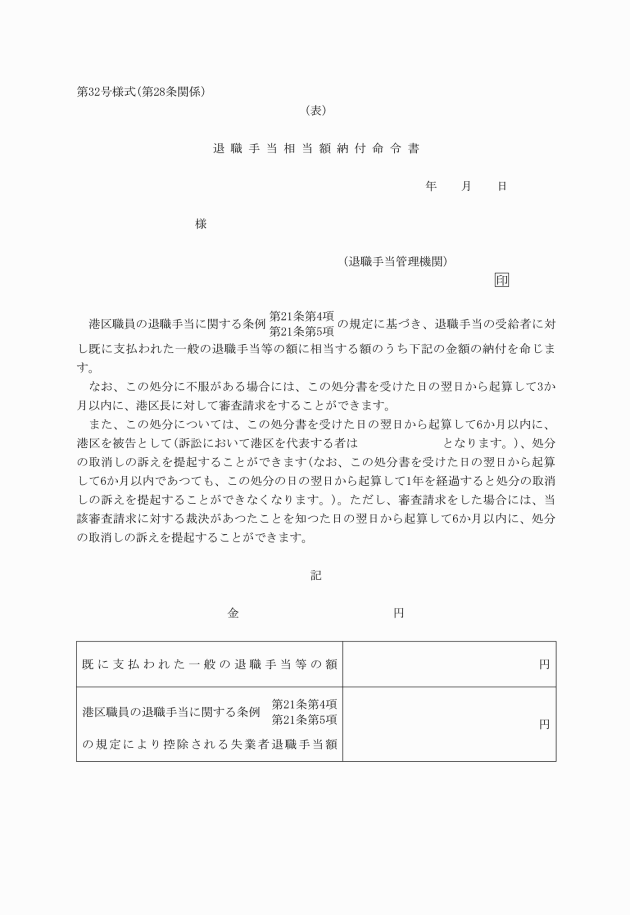

(退職手当相当額納付命令書)

第二十八条 条例第二十一条第一項から第三項までの規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十六条第二項の書面の様式は、第三十一号様式のとおりとする。

2 条例第二十一条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十六条第二項の書面の様式は、第三十二号様式のとおりとする。

付則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

一 定年が年齢六十年である者で、在職期間が二十年以上二十五年未満で会計年度の末日の年齢が五十歳以上五十五歳未満の者のうちそのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもので任命権者が別に定めるもの

二 定年が年齢六十年である者で、在職期間が二十年以上で会計年度の末日の年齢が四十五歳以上五十歳未満の者のうちそのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもので任命権者が別に定めるもの

3 条例付則第七条第一項の平成二十五年四月一日以後に都職員等から引き続き新たに職員となつた者にあつては、その職員の特定在職期間に応じて、港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第五号)による改正前の港区職員の退職手当に関する条例第十条の規定を適用したならば、付与されることとなる都職員等としての在職期間におけるポイント(同日以後の期間に係るものを除く。)を当該職員となつた日に付与するものとする。

4 条例付則第七条第四項及び第五項の区規則で定める事由は、第六条の四各号に規定する事由とする。

5 条例付則第七条第四項及び第五項の規定による点数の調整は、第六条の五の規定を準用する。

7 条例付則第十条第八項の規定により読み替えて適用される条例第九条第一項の区規則で定める額(以下「相当額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日(その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日をいう。以下この号及び次号において同じ。)の前日以前の相当額 特定日の前日までの期間において給料の調整額を受けていた時の同規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日にその者が受けていると仮定した場合の給料の調整額の金額

二 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日以後の相当額 特定日以後の期間において給料の調整額を受けていた時の同規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における給料の調整額の金額(同規則附則第二項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定により計算して得た額)

三 学校職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日(その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日をいう。以下この号及び次号において同じ。)の前日以前の相当額 特定日の前日までの期間において給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する特定日の前日にその者が受けていると仮定した場合の同規則第三条に定める額

四 学校職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日以後の相当額 特定日以後の期間において給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する退職の日における同規則第三条に定める額(同規則付則第五項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定により計算して得た額)

付則(昭和四五年一〇月一五日規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

2 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年港区条例第十五号。以下「条例」という。)付則第二項第一号の規定に該当する者は、受給資格を有する者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(失業保険法第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものとする。

3 条例付則第二項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる額とする。

一 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

二 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

三 前二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、前二号の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を第一号または第二号に掲げる額に加算した額とする。

4 前二項に規定する支給残日数とは、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

5 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

6 条例付則第二項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

7 受給資格者は、就職支度金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就職するに至つた日から一月以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に就職支度金に相当する退職手当支給願(別記第七号様式)に受給資格証を添えて提出しなければならない。

8 受給資格者は、移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転の日から起算して一月を経過する日までに(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)移転費に相当する退職手当支給願(別記第八号様式)に受給資格証を添えて提出しなければならない。この場合において、家族を随伴するときは、この家族がその者の収入によつて生計を維持されている者であることを証明するに足る書類を移転費に相当する退職手当支給願に添えなければならない。

9 昭和四十年三月三十一日以前において職員であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則第九条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。

付則(昭和四六年三月三一日規則第二一号)

1 この規則は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定中住居手当に関する部分は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則第七条の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

付則(昭和五〇年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

付則(昭和五一年二月一〇日規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 新規則第六条第一項及び第三項の規定は昭和四十九年四月一日から、新規則第八条から第十八条までの規定は昭和五十年四月一日から適用する。

付則(昭和五一年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則第十四条第一項の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

付則(昭和五四年二月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則第五条第一号の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

付則(昭和五五年二月二五日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。

付則(昭和五六年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年港区条例第二十八号)付則第二項各号の加算額を計算する場合の換算年数については、なお従前の例による。

付則(昭和五七年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、昭和五十七年三月三十一日から施行する。

付則(昭和五九年三月三一日規則第六号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 東京都港区職員の退職手当に関する条例第五条の二第一項及び第六条第一項の要件等を定める規則(昭和四十九年港区規則第九号)は、廃止する。

付則(昭和六〇年三月二九日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和六一年七月九日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則第五条第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

付則(平成二年一月一二日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の二の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

付則(平成七年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

付則(平成八年一〇月八日規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二第二号の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 改正後の規則第七条の二第二号の規定にかかわらず、学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成七年東京都教育委員会規則第六十四号)による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第三十五号)第三条第四号及び第五号の適用を受けた者の退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額及び最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する額は、区長が別に定める。

4 平成八年五月十一日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者が、同日からこの規則が施行されるまでの間に提出したこの規則による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例施行規則第十五号様式に基づく申請書は、改正後の規則第十五号様式に規定する申請書とみなす。

付則(平成一〇年三月三一日規則第六九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

付則(平成一二年三月三一日規則第七三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

付則(平成一三年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第九号様式の改正規定については、公布の日から施行する。

付則(平成一三年七月三〇日規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

付則(平成一五年一〇月一日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成一七年三月三一日規則第三一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

付則(平成一八年三月三一日規則第五五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

付則(平成一八年一二月一三日規則第一四四号)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則第六条の二から第六条の六まで及び別表第二の規定は、平成十九年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

付則(平成一九年三月三〇日規則第二八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

付則(平成一九年一〇月一日規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定(同項第四号中「条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)」を「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」に改める部分を除く。)、同条第三項及び第四項の改正規定並びに第二十一条第三項の改正規定並びに付則第三項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十二条第二項から第四項まで及び第二十一条第三項の規定による支給調整は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては、なお従前の例による。

付則(平成二〇年三月三一日規則第四四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

付則(平成二〇年七月一四日規則第七六号)

この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。

付則(平成二〇年一二月一〇日規則第一一三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

付則(平成二二年三月二四日規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

付則(平成二二年七月二日規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成二三年三月二三日規則第一二号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の上欄に掲げるポイント区分が第八号区分に属する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十七条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭に限る。)のうち、施行日の前日においてこの規則による改正前の港区職員の退職手当に関する条例施行規則別表第二の上欄に掲げるポイント区分が第七号区分に属していたもの(施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に他の特別区の職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して区長が別に定めるものを含む。)に係る改正後の規則別表第二の上欄に掲げるポイント区分の適用については、平成二十三年度から平成二十五年度までの間は、なお従前の例による。

付則(平成二五年三月二二日規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

付則(平成二七年三月三一日規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二号の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の退職手当に関する条例施行規則第十号様式、第十四号様式、第十五号様式の二及び第十五号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成二七年九月三〇日規則第六九号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

付則(平成二八年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

付則(平成二八年一二月八日規則第一五〇号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

付則(平成二九年二月一七日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成二九年六月二一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

付則(平成三〇年三月一四日規則第七号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の港区職員の退職手当に関する条例施行規則別表第二の上欄に掲げるポイント区分が第七号区分に属していた職員のうち、施行日において休職中等(初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十八号。以下「初任給規則」という。)第三十三条の規定による休職中、結核休養中、自己啓発等休業中、配偶者同行休業中、育児休業中、外国派遣中、公益的法人等派遣中又は停職中をいう。以下同じ。)の者であって、復職等の日(初任給規則第三十六条第一項に定める復職等の日をいう。)にこの規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則別表第二の上欄に掲げるポイント区分が第六号区分に属するものの当該休職中等の期間中の改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則別表第二の上欄に掲げるポイント区分の適用については、第六号区分に属していたものとみなす。

付則(令和元年一〇月一七日規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十条の二第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする改正規定及び付則第三項の規定は、令和元年十二月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則第七条の二の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 付則第一項ただし書に規定する日前に退職した者に係る港区職員の退職手当に関する条例施行規則第十条の二の規定の適用については、この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(令和二年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

付則(令和三年四月一日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和四年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

付則(令和四年一〇月一二日規則第一一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二第一号の規定は、この規則の施行の日以後に同号の任期の定めのある職員となった者について適用する。

3 改正後の規則第十一条第三項の規定は、港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、この規則による改正前の港区職員の退職手当に関する条例施行規則第十一条第二項第二号の規定の例による。

4 改正後の規則第十一条の二から第十一条の四までの規定(同条第五項において準用する第十一条第二項ただし書、第四項、第五項及び第八項の規定を含む。)は、令和四年七月一日以後に港区職員の退職手当に関する条例第十三条第四項に規定する事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の区規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

5 改正後の規則付則第六項の規定は、令和二年五月一日以後に退職した者について適用する。

付則(令和五年二月一五日規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六条の七第一項第二号の改正規定(「(懲戒免職の処分を除く。)」を削る部分に限る。)及び同項第三号ハの改正規定並びに第六号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

付則(令和五年六月三〇日規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第五条関係)

一 港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)に規定する部長、防災危機管理室長及び課長の職並びにこれらに準ずる職にある者並びに執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者

二 港区総合支所処務規程(平成二十一年港区訓令甲第二号)に規定する総合支所長及び課長の職並びに当該課長の職に準ずる職にある者

三 港区保健所処務規程(平成十年港区訓令甲第三十五号)に規定する所長及び課長の職並びにこれらに準ずる職にある者

四 港区議会事務局処務規程(昭和五十二年港区議会議長訓令甲第一号)に規定する局長及び次長の職にある者

五 会計管理者及び港区会計室設置規則(平成二十年港区規則第十四号)に規定する室長の職にある者

六 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)に規定する園長及び副園長の職にある者

七 港区清掃事務所処務規程(平成十二年港区訓令甲第十号)に規定する所長及び副所長の職にある者

八 港区立子ども家庭支援センター処務規程(平成二十三年港区訓令甲第三号)に規定する所長の職にある者

九 港区児童相談所処務規程(令和三年港区訓令甲第二十四号)に規定する所長及び課長の職並びにこれらに準ずる職にある者

別表第二(第六条の二関係)

ポイント区分 | 職務等の区分 |

第一号区分 | 一 平成三十年度以後に適用される職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成十三年三月二十九日特別区人事委員会決定)別表一職務分類基準表(以下「職務分類基準表」という。)の職務分類基準(Ⅰ)(以下「分類基準(Ⅰ)」という。)における職務の級が六級職であつた職員 二 平成十八年度から平成二十九年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が八級職であつた職員 三 平成十三年度から平成十七年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が九級職であつた職員 四 平成五年度から平成十二年度までの間に適用される職員の昇任等に関する基準(昭和五十三年四月一日特別区人事委員会決定)別表一職務分類基準(Ⅰ)(以下「旧分類基準(Ⅰ)」という。)における職務の級が九級職であつた職員 |

第二号区分 | 一 平成三十年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が五級職であつた職員 二 平成十八年度から平成二十九年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が七級職又は六級職であつた職員 三 平成十三年度から平成十七年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が八級職又は七級職であつた職員 四 平成五年度から平成十二年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が八級職又は七級職であつた職員 五 平成十二年度以後に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十七条に規定する幼稚園の園長であつた職員 |

第三号区分 | 一 平成三十年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が四級職であつた職員 二 平成十八年度から平成二十九年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が五級職であつた職員 三 平成十三年度から平成十七年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が六級職であつた職員 四 平成五年度から平成十二年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が六級職であつた職員 五 平成二十三年度以後に法第二十七条に規定する幼稚園の副園長であつた職員 六 平成十二年度から平成二十二年度までの間に、法第二十七条に規定する幼稚園の教頭であつた職員 |

第四号区分 | 一 平成三十年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が三級職であつた職員 二 平成十八年度から平成二十九年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が四級職であつた職員 三 平成十三年度から平成十七年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が五級職であつた職員 四 平成五年度から平成十二年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が五級職であつた職員 五 平成十七年度以後に適用される職務分類基準表の職務分類基準(Ⅱ)(以下「分類基準(Ⅱ)」という。)における職務の級が四級職であつた職員 |

第五号区分 | 平成十七年度以後に適用される分類基準(Ⅱ)における職務の級が三級職であつた職員 |

第六号区分 | 一 平成三十年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が二級職であつた職員 二 平成十八年度から平成二十九年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が三級職であつた職員 三 平成十三年度から平成十七年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が四級職であつた職員 四 平成五年度から平成十二年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が四級職であつた職員 五 平成十七年度以後に適用される分類基準(Ⅱ)における職務の級が二級職であつた職員 六 平成二十三年度以後に法第二十七条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭であつて、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第二十三条の規定により準用する同規則第六条の五第一項又は第二項に規定する主任教諭又は主任養護教諭であつたもの 七 平成十二年度から平成二十二年度までの間に、法第二十七条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭であつて、その者の在職期間が次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年数を超えたもの イ 法の規定による四年制の大学を卒業した者 十二年 ロ 法の規定による三年制の短期大学を卒業した者 十三年 ハ 法の規定による二年制の短期大学を卒業した者 十四年 |

第七号区分 | 第一号区分から第六号区分までのいずれのポイント区分にも属しない職員 |

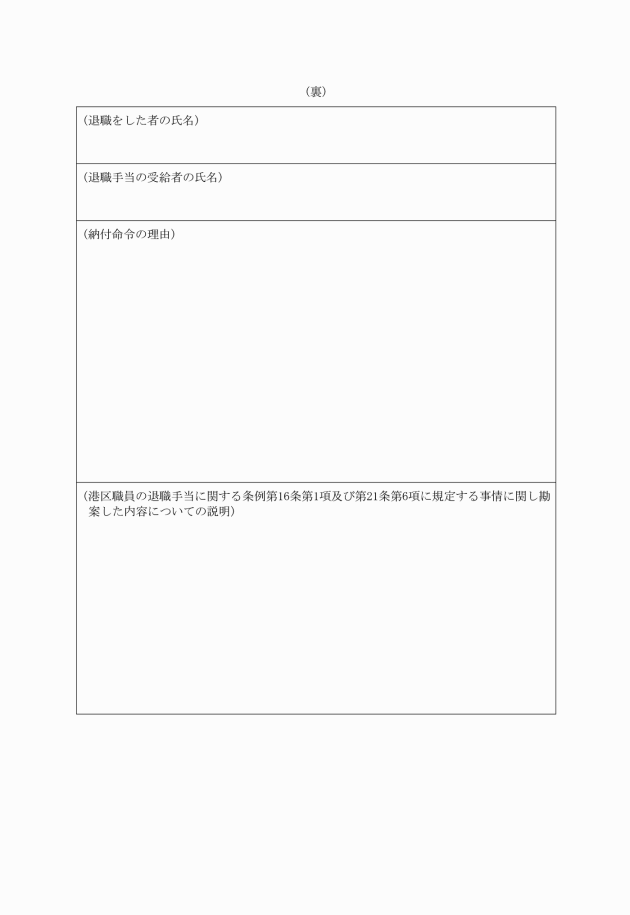

第1号様式(第9条、第18条関係)

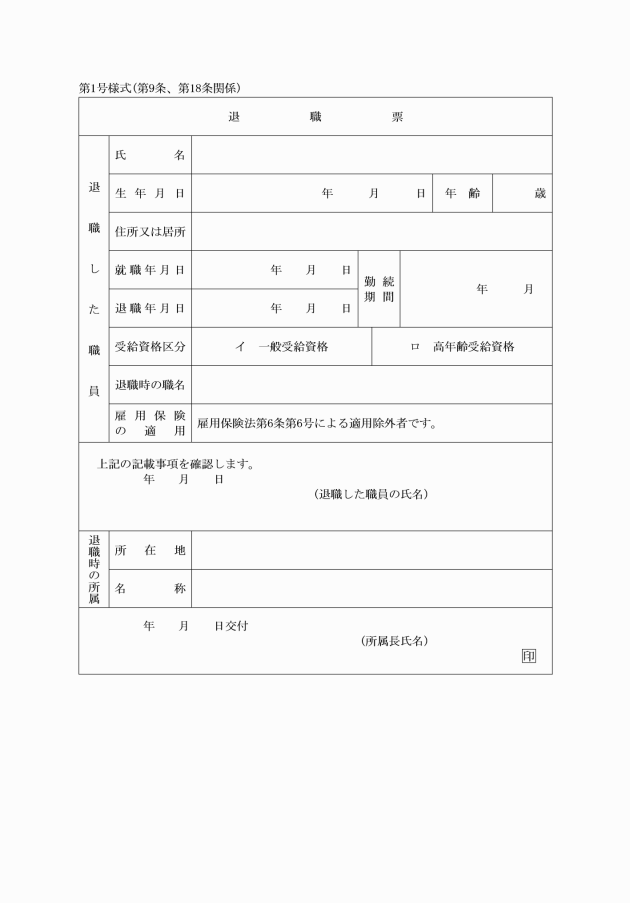

第2号様式(第9条、第18条関係)

第3号様式(第10条、第11条、第14条、第15条、第16条、第18条関係)

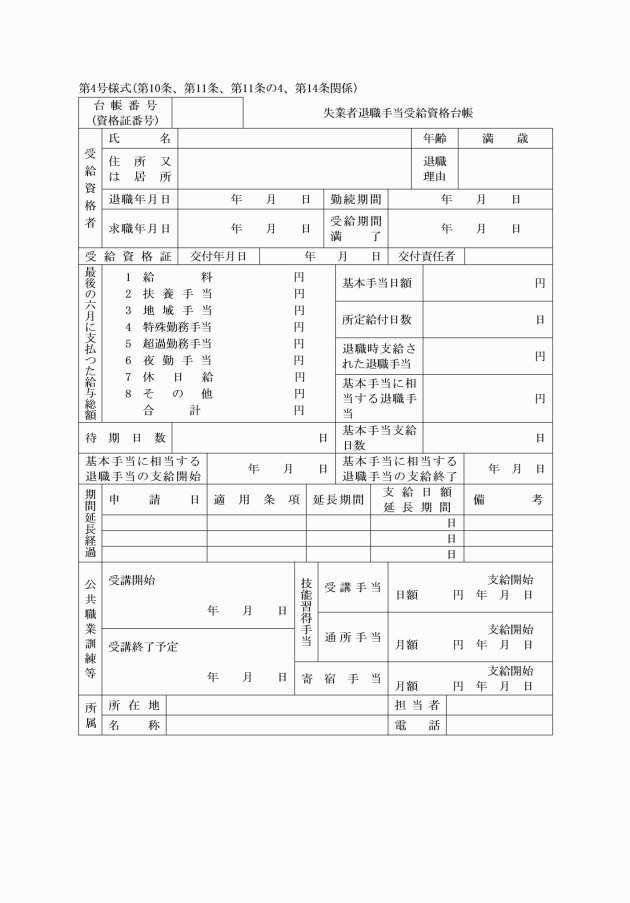

第4号様式(第10条、第11条、第11条の4、第14条関係)

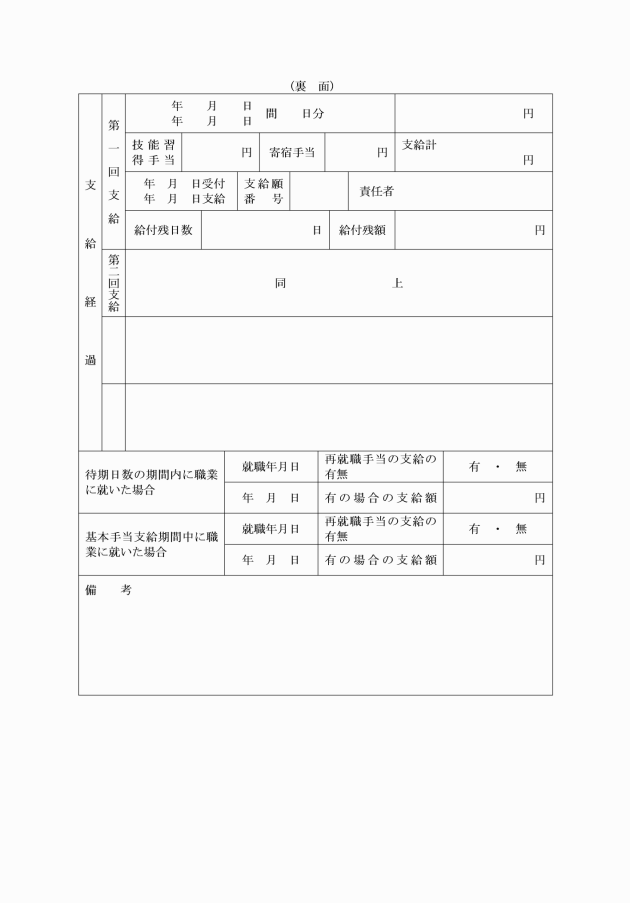

第4号様式の2(第10条関係)

第5号様式(第11条、第11条の4関係)

第6号様式(第11条、第11条の4、第18条関係)

第7号様式(第11条、第11条の4関係)

第8号様式(第14条、第16条関係)

第9号様式(第15条関係)

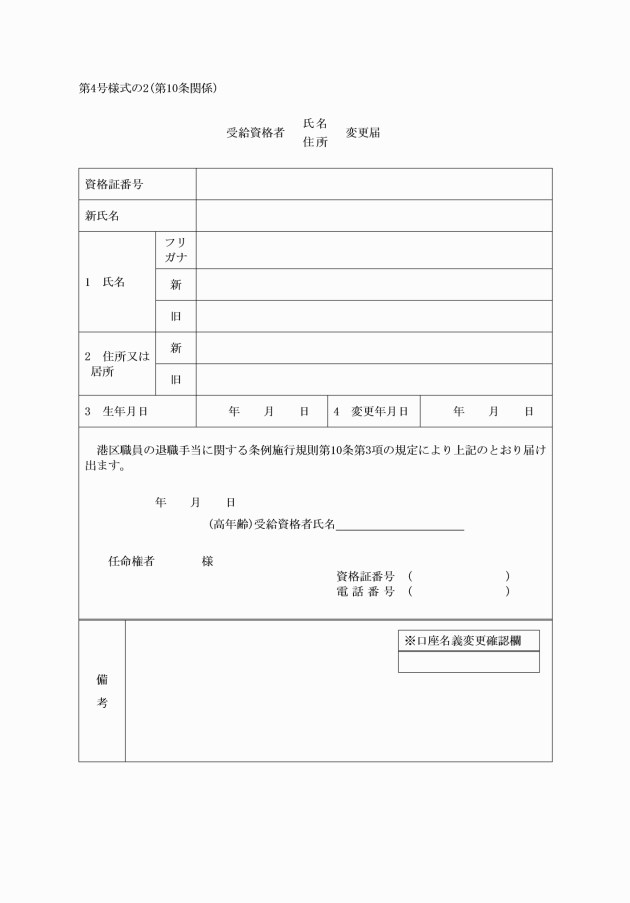

第10号様式(第16条関係)

第11号様式(第16条関係)

第12号様式(第16条、第18条関係)

第13号様式(第16条関係)

第14号様式(第17条関係)

第15号様式(第17条、第20条関係)

第15号様式の2(第17条関係)

第15号様式の3(第17条関係)

第15号様式の4(第17条関係)

第16号様式 削除

第17号様式(第17条関係)

第18号様式(第17条関係)

第18号様式の2(第17条関係)

第18号様式の3(第17条関係)

第19号様式(第19条関係)

第20号様式(第19条関係)

第21号様式(第20条関係)

第22号様式(第24条関係)

第23号様式(第24条関係)

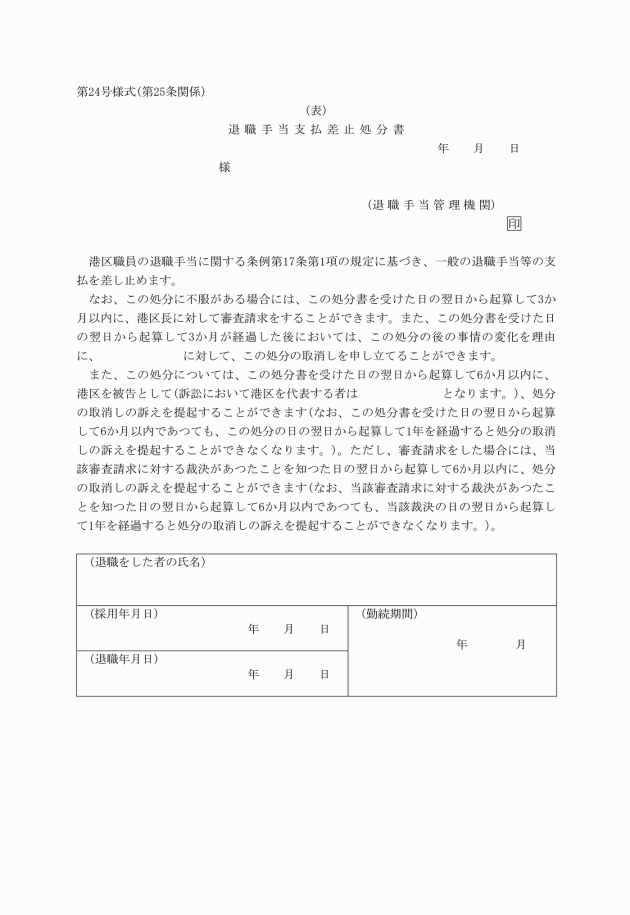

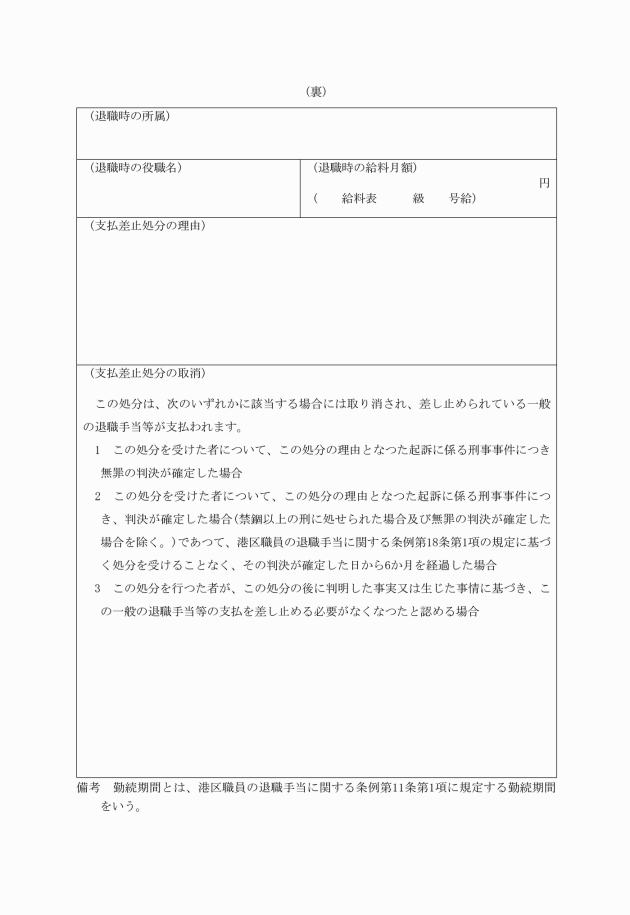

第24号様式(第25条関係)

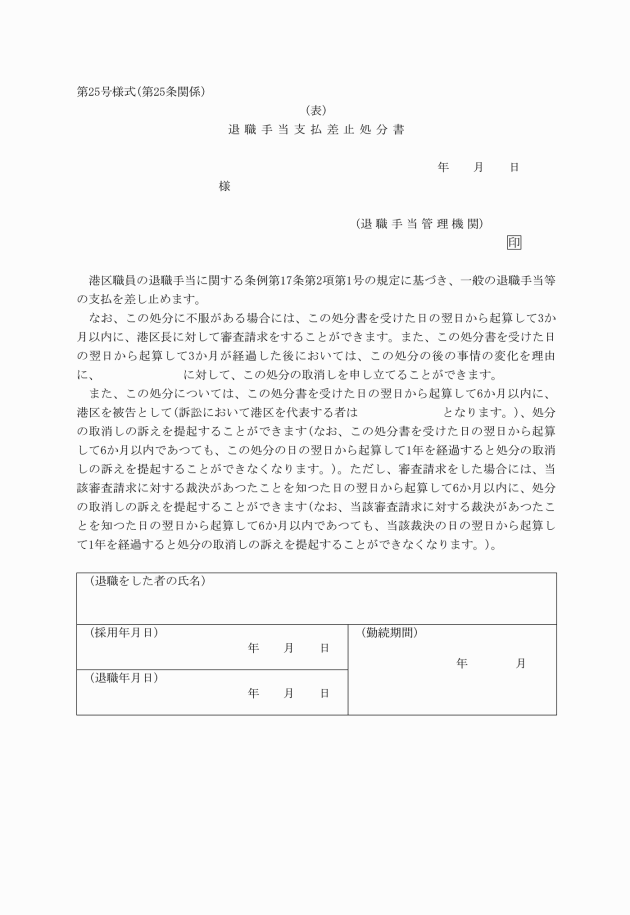

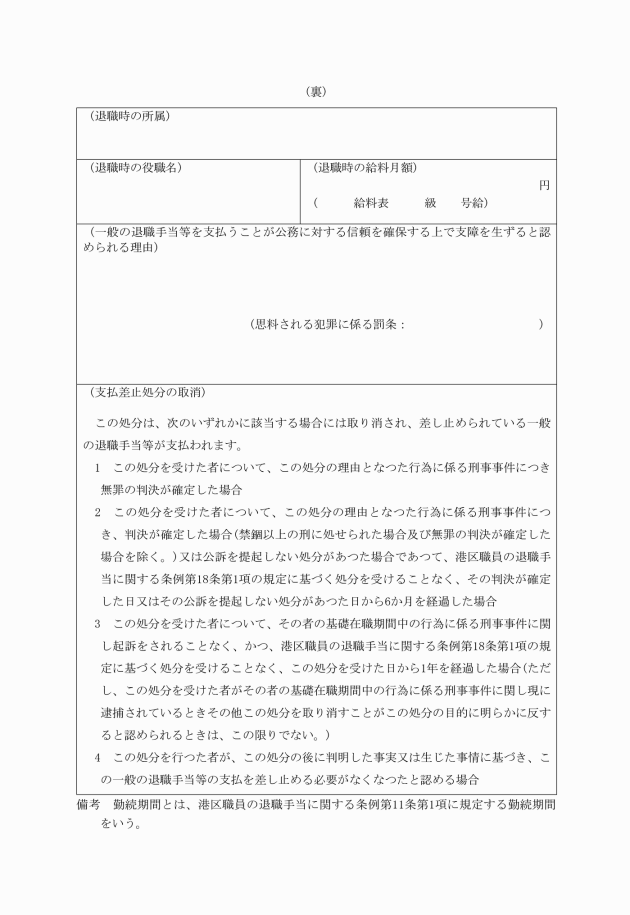

第25号様式(第25条関係)

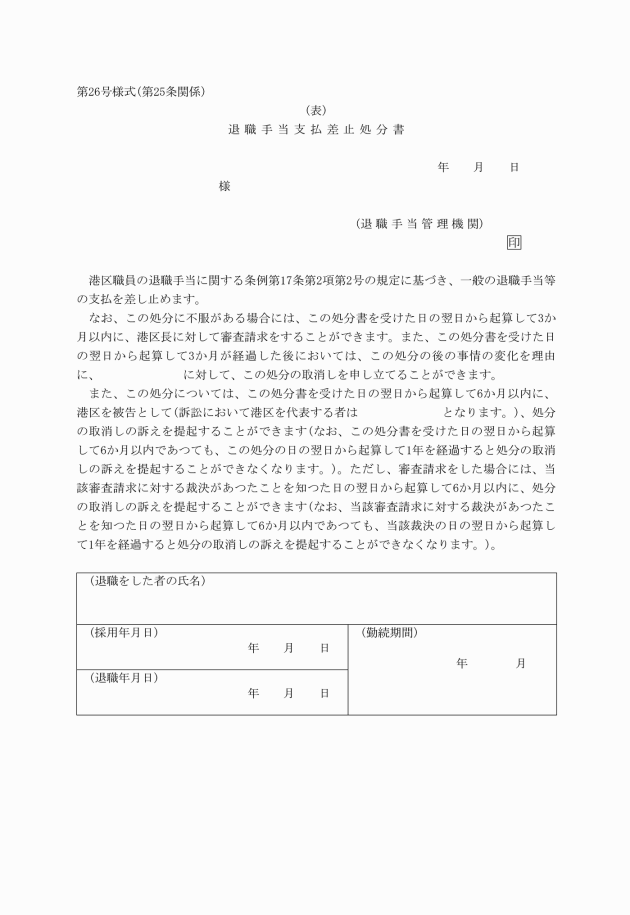

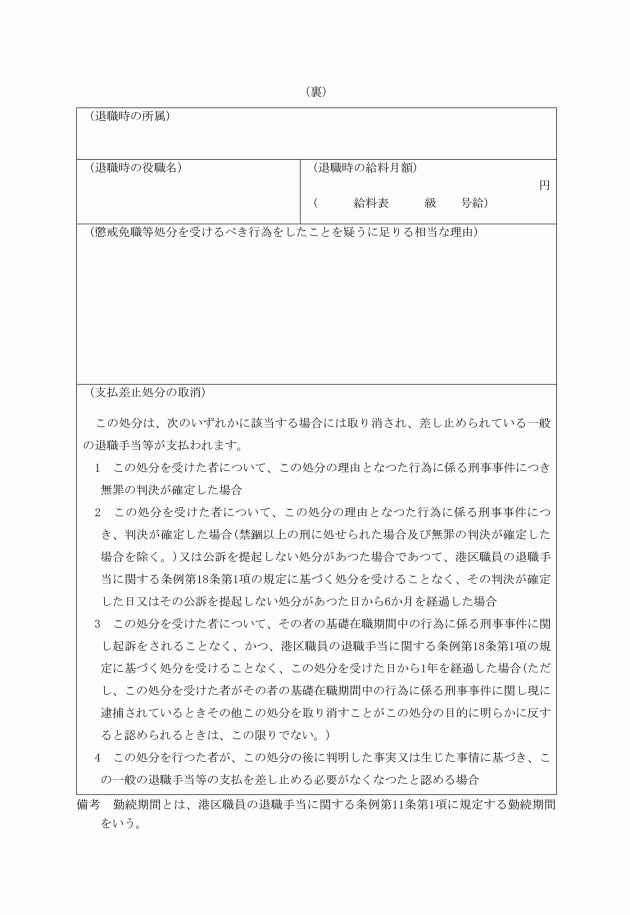

第26号様式(第25条関係)

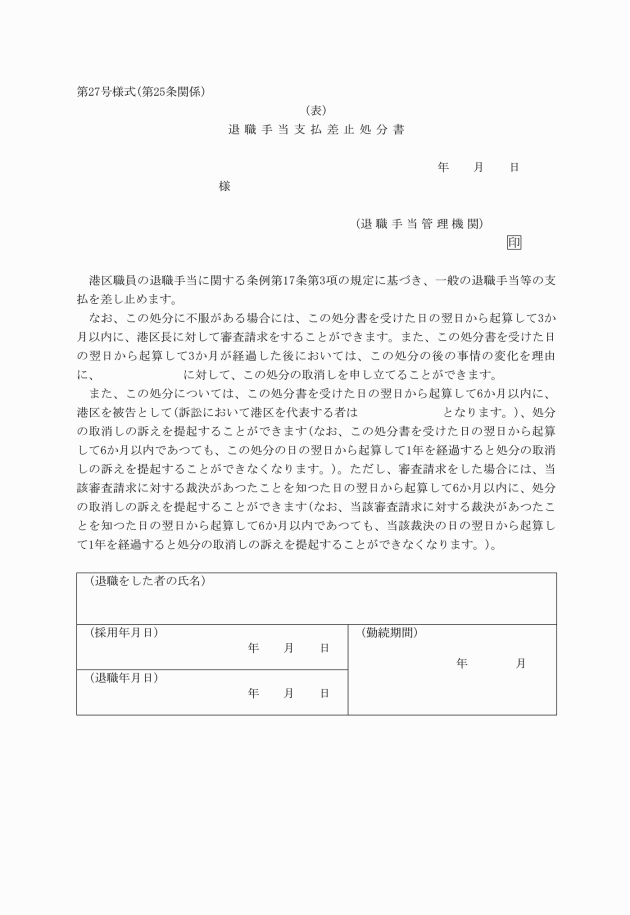

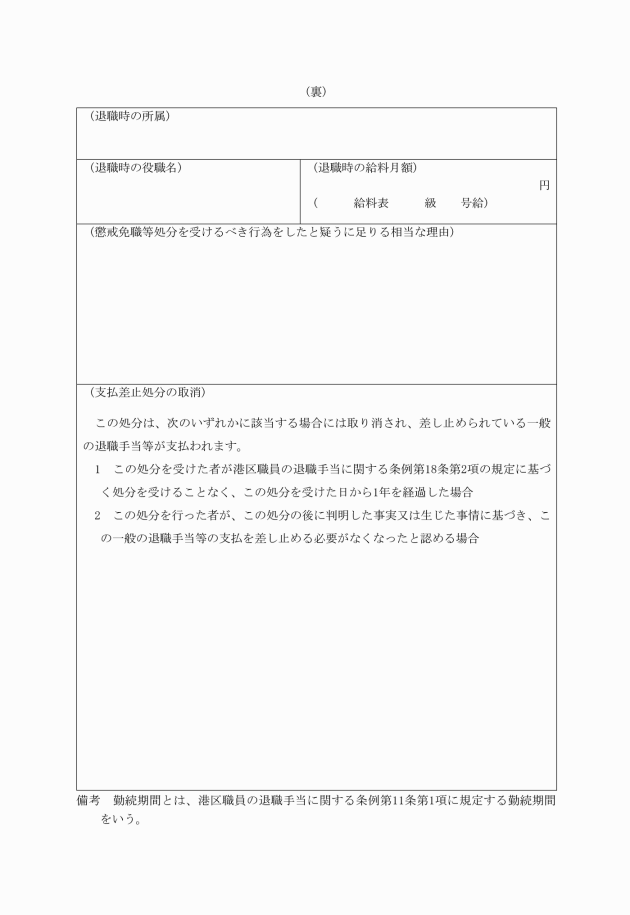

第27号様式(第25条関係)

第28号様式(第26条関係)

第29号様式(第26条関係)

第30号様式(第27条関係)

第31号様式(第28条関係)

第32号様式(第28条関係)