更新日:2025年9月16日

ページID:7315

ここから本文です。

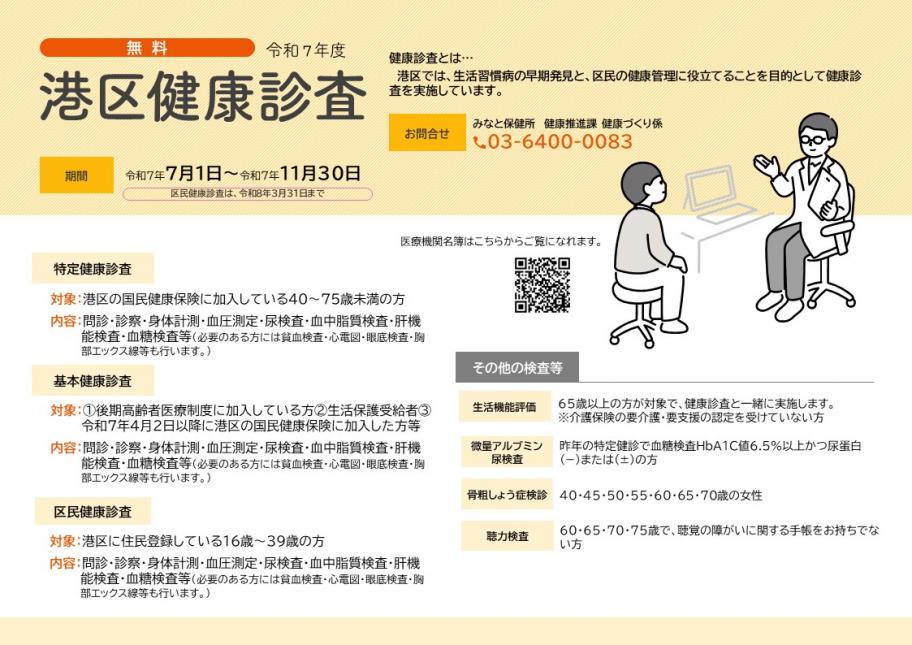

令和7年度 各種健康診査(health checkups)について

健康診査の種類

■特定健康診査

Specific health checkup

■基本健康診査

Basic health checkup

■区民健康診査

Minato city resident health cheakup

特定健康診査(Specific health checkup)について

期間(Period)

令和7年7月1日~令和7年11月30日

1 July – 30 November

対象者(Eligible persons) ※令和8年3月31日時点の年齢

■令和7年4月1日現在※港区の国民健康保険に加入している40~75歳未満

Persons living in Minato City who are aged 40 or over and under 75 on the examination and who have National Health Insurance(NHI).

※令和7年4月2日以降に港区の国民健康保険に加入した方は、基本健康診査の対象者になります。

転出や他の保険に加入した等により港区の国民健康保険の資格がなくなった場合は、特定健康診査の対象外となり受診できなくなります。新しい住所地の役所または新たに加入する健康保険組合などにお問合せください。

場所(Place)

下記の医療機関名簿を参照してください。

please look at Instructions with The health checkup coupons or Directory of Clinics for “health checkups” and “cancer screenings”

基本健康診査(Basic health checkup)について

期間(Period)

令和7年7月1日~令和7年11月30日

1 July – 30 November

対象者(Eligible persons)

■後期高齢者医療制度に加入している人

Persons with Medical Care System for Senior Citizens insurance.

■生活保護受給者

Persons who be getting public assistance.

■令和7年4月2日以降に港区の国民健康保険に加入した人 など

Persons who be having National Health Insurance(NHI) since 2 April.

場所(Place)

下記の医療機関名簿を参照してください。

please look at Instructions with The health checkup coupons or Directory of Clinics for “health checkups” and “cancer screenings”

区民健康診査(Minato city resident health cheakup)について

期間(Period)

区内指定医療機関:令和7年7月1日~令和7年11月30日

1 July - 30 November

こころとからだの元氣プラザ:令和7年7月1日~令和8年3月31日

1 July - 31 March

対象者(Eligible persons) ※令和8年3月31日時点の年齢

港区在住の16歳~39歳

Persons living in Minato City aged 16‐39.

場所(Place)

下記の医療機関名簿を参照してください。

please look at Instructions with The health checkup coupons or Directory of Clinics for “health checkups” and “cancer screenings”

健康診査 実施医療機関名簿(Directory of Clinics for “health checkups”)

■

■Directory of Clinics for "Specific health checkup and Basic health checkup and Minato city resident health cheakup" (English Ver.)

マイナポータルで、特定健康診査情報の閲覧ができるようになります

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをされた方は、令和2年度以降の健康診査結果をマイナポータルで閲覧できるようになります(令和3年10月運用開始)。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用のページ(https://myna.go.jp)をご覧ください。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の取扱いについて

港区では、国が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているオンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の一つとして、港区の国民健康保険に加入する前に加入していた旧保険者において実施された特定健康診査の情報を、旧保険者から港区に提供することが可能となっています。(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項)

この提供にあたっては、加入者が旧保険者で実施された特定健康診査の情報をオンライン資格確認等システムにより、港区に提供することを希望しない場合は、加入者から港区に対してその旨の申し出をすることが可能となっており、その申し出があった場合は、港区は旧保険者に対して特定健康診査情報の提供を依頼しません。

したがって、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を港区に提供することを希望しない場合は、以下の申請書を国保年金課事業係へ郵送もしくは直接持参してご提出ください。

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書(PDF:170KB)

特定保健指導(港区国民健康保険加入者対象)

特定保健指導は、港区の特定健康診査の結果と質問票から、腹囲や生活習慣病等のリスク要因の数、年齢等から、グループに分けて指導を行います。「情報提供」は受診者全員に、健診結果の見方・活かし方、健康づくりのアドバイス等生活習慣の改善に必要な情報を冊子にして提供します。また、「動機付け支援」「積極的支援」のグループに該当した人には、健診受診2~3か月後をめどに、「特定保健指導利用券」と利用案内を送付します。一人ひとりが生活習慣の改善に向けて目標を設定し、行動が継続できるように、保健師・管理栄養士等がサポートします。

対象者の抽出

ステップ1

腹囲とBMIで内臓脂肪症候群の蓄積リスクを判定します。

- ア 腹囲男性≧85cm、女性≧90cm

- イ 腹囲男性<85cm、女性<90cmかつBMI≧25

- ウ 「ア」にも「イ」にもあてはまらない人

※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

ステップ2

健診結果から、メタボリックシンドロームのリスクを数えます。

- ア 空腹時血糖値100mg/dl以上、又はヘモグロビンA1c(NGSP)5.6パーセント以上

- イ 空腹時中性脂肪150mg/dl以上若しくは随時中性脂肪175mg/dl以上、又はHDL(善玉)コレステロール40mg/dl未満

- ウ 収縮期血圧130mmHg以上、又は拡張期血圧85mmHg以上

- エ 現在たばこを習慣的に吸っていて、ア~ウの項目に1つでも該当している。

ステップ3

ステップ1とステップ2の結果を表にあてはめます。

|

ステップ1(腹囲) |

ステップ2(健診結果) |

|||

|---|---|---|---|---|

|

3つ以上あてはまる |

2つあてはまる |

1つあてはまる |

あてはまる項目なし |

|

|

ア 腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上 |

積極的支援 (65歳から74歳の人は動機付け支援) |

積極的支援 (65歳から74歳の人は動機付け支援) |

動機付け支援 |

情報提供 |

|

イ 腹囲 男性85cm未満 女性90cm未満 かつBMI25以上 |

積極的支援 (65歳から74歳の人は動機付け支援) |

動機付け支援 |

動機付け支援 |

情報提供 |

|

ウ ア・イにあてはまらない |

情報提供 |

情報提供 |

情報提供 |

情報提供 |

※医療機関で糖尿病・高血圧・脂質異常の薬剤治療を受けている人は対象となりません。

※「情報提供」は、健康診査の受診者全員に行われます。

対象者

特定健康診査の結果、「積極的支援」や「動機付け支援」の対象となった人

実施機関

港区では特定保健指導を保健指導事業者(株式会社ウェルクル)に委託して実施します。

費用

無料で利用できます。

開始時期

11月から随時開始します。

利用方法

特定保健指導の対象となった方には、「港区からの大切なお知らせです。」と記載された水色の封筒で「特定保健指導利用券兼申込書」「お申し込み用封筒」「案内パンフレット」「特定健診結果」の4点を郵送します。

お申し込みされる際は、

内容をご確認の上「利用券兼申込書」をお申し込み用封筒で株式会社ウェルクル宛に送付いただくか、

直接ウェルクルにお電話でお申し込みください。

指導内容

医師・保健師・管理栄養士などの専門家が面談を行います。生活習慣を改善するために必要な事柄についてお話を伺い、取り組みやすく効果的な健康づくりの目標を一緒に立てていきます。その後、電話や手紙等によって取り組みの支援を行い、6ヵ月後にはどの程度達成できたのかをアンケート等で評価します。

英語版受診票等(English Ver.)

- SpecialCheckup/BasicMedicalExamSheet(PDF:287KB)

- SpecialCheckup/BasicMedicalExamQuestionnaire(PDF:345KB)

- FundusExamSheet(PDF:33KB)

- BoneDensitometryTest(PDF:356KB)

- LivingFunctionAssessmentSheet(65andolder)(PDF:83KB)

- Questionnaire for Latecomers(PDF:194KB)

その他のリンク先

※その他、不明な点、は下記まで問い合わせください。

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所健康推進課健康づくり係

電話番号:03-6400-0083

特定健診の制度について

国保年金課事業係

電話:03-3578-2111(内線2636・2637)

特定健診の実施内容について

みなと保健所 健康推進課健康づくり係

電話:03-6400-0083

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。