更新日:2025年11月26日

ページID:130893

ここから本文です。

有栖川宮記念公園池の生物調査

令和7年度の生物調査の成果報告

令和7年度の有栖川宮記念公園生物調査は、9月13日にボランティア参加による生物調査会を実施したほか、専門家による調査を6月・7月・9月・10月の4回実施しました。その結果わかったことをまとめました。ブルーギルが再び増加し、繁殖可能な大きな個体も捕獲されており、生態系への影響を注視していく必要があります。今後もモニタリングと特定外来生物の駆除活動を継続していきます。

9月13日の調査会では若い世代の方を中心に23名のボランティアの方にご参加いただきました。また多くの来園者が足を止めて、作業の様子や採取した生きものを見学していました。

参加いただいた方からは、「とても楽しかった」「また参加したい」「職員のみなさんの生態系を守りたいという気持ちが強く伝わりました。子供の頃にお世話になった有栖川公園の環境保全に貢献できたことをとても嬉しく思います。ありがとうございました。」などのご感想をいただきました。ご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました!

令和6年度の生物調査の成果報告

令和6年度の有栖川宮記念公園生物調査は、6月・7月・9月・10月の4回を終了しました。その成果をご報告します。

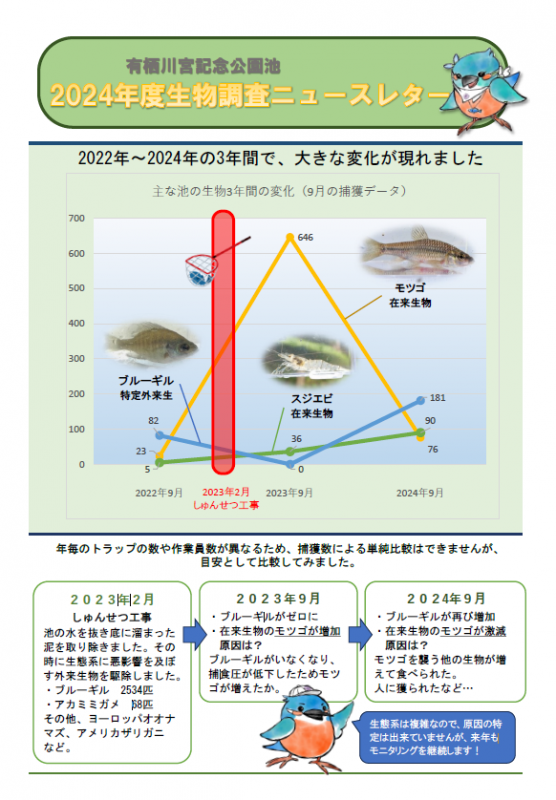

令和4年度(2022年度)から令和6年度(2024年度)の3年間で、池の生物相には大きな変化が起きていました。令和5年度(2023年度)には採取されなかった特定外来生物のブルーギルが翌年に再び現れ、増加していることが分かりました。生態系は複雑な関係性で成り立っているため、原因の特定は出来ていませんが、今後もモニタリングと特定外来生物の駆除活動を継続していきます。

チラシ有栖川宮記念公園2024年度生物調査ニュースレター(PDF:907KB)

令和6年9月28日に有栖川宮記念公園生物調査会を行いました

令和6年9月28日(土曜日)に、公募した採取作業ボランティアにご協力頂き、池の生きものの調査を行いました。当日は、採取した生きものを展示する「ミニ水族館」も設置し、多くの来園者が生きものとのふれあいを楽しみました。

当日採取された生きものリスト

| 在来種の生きもの | 外来種の生きもの | |||||||||||||

| 種類 | モツゴ | クロダハゼ | スジエビ | メダカ | スッポン | オオシオカラトンボ | シオカラトンボ | コシアキトンボ | ヌマエビ | ブルーギル | ウシガエル | アメリカザリガニ | カダヤシ | タイリクバラタナゴ |

| 個体数 | 67 | 66 | 67 | 20 | 1 | 3 | 51 | 4 | 17 | 77 | 11 | 69 | 5 | 6 |

※メダカは飼育種と、ヌマエビは外来種との交雑個体が混在すると考えられる。

採取作業の様子

(左)カゴ罠やタモ網での採取(右)声を掛け合いながら大きな網を動かしていきました。池の中は歩きにくく、転ばないように、網に隙間をつくらないように注意しながらの作業は大変でした。

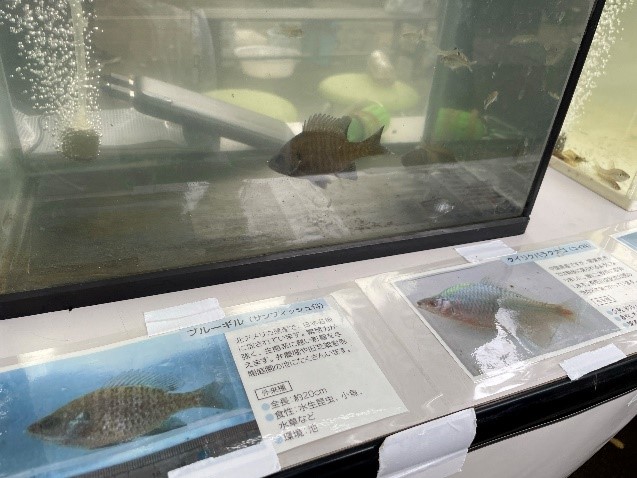

ミニ水族館

来園者への周知啓発のため、調査で採取した生きものを園内で展示し、専門家スタッフが解説を行いました。公園を訪れた家族連れなど、多くの人が水槽を覗き込み、外来種の生態系への影響などについて話し合うなど、身近な生きものに触れ、生物多様性について多くの方に考えていただくきっかけづくりが出来ました。

参加者の感想

港区のような都心でも生物多様性を保全していくことの意義について参加者に伺ったところ、「その地域の自然を守り、育てていくことは地域の義務だと考えている。その過程で地元の子供たちが生物や環境の大切さを伝えることや食している物を育てている農家の方々への感謝と尊敬を身につけるきっかけになる。第一に自然が好きなので、地元にも少しでも自然があったら嬉しい。」とのご意見や、

当日作業に参加した感想として、「池の生き物の調査に参加すること自体が初めてで、胴長を着てタモで池を探る事、トラップの仕掛けなどといった沢山の良い経験が出来ました。また機会があれば是非参加したいと思っています」「近隣の住民に愛されているとてもステキな公園だなと思った。ミニ水族館を観に来るご家族も多かった。生物が沢山いる池になるよう調査活動や改善を続けて行ってもらうのがよいと思った」等の素敵なご感想を頂きました。中には、2年前のしゅんせつに伴う調査からご協力いただいている参加者さんもいらっしゃいました。継続して活動いただき本当にありがとうございます。

今年度の調査成果のまとめは、後日チラシを作成し配布させていただきます。ホームページでも公開しますので、よろしくお願いいたします。

今年もスッポンの赤ちゃんが採取されました。令和5年度と同個体でしょうか?模様を比べてみてください。

(左:令和6年度 右:令和5年度)

ザリガニつり大会

令和6年度の生物調査における周知啓発活動の一環として、令和6年5月18日のエコライフフェアにて「ザリガニつり大会」を開催しました。当日は天候に恵まれ、初夏の日差しの下でイベントに訪れた親子連れがザリガニつりを楽しみました。

竹竿の先に垂らした糸にするめを結び付け、池の中に静かに垂らしザリガニが食いつくのを待ちますが、引き上げるときに落としてしまったり、大きな物音に驚いたザリガニが逃げてしまうなど、苦戦しながらつりを続けました。

釣りの後は、当イベントに合わせて環境課が制作した紙芝居「さよならザリ―」の上演がありました。人間に連れてこられたアメリカザリガニが増えすぎて池の環境が悪くなり、池の生きものたちに嫌われてしまうストーリーに、子どもたちからは「にんげんがわるい」「ザリガニがかわいそう」「これからどうしたらいいかな」など、活発な意見が出て、みんなで一所懸命に外来種の問題を考え、共有することが出来ました。

紙芝居「さよならザリ―」は、今後、環境課の事業で上演するほか、保育園や学校などの環境教育に活用できるよう、貸し出しを予定しています。

当日ご参加頂いたみなさん、ご協力いただいた生物多様性みなとネットワーク会員のボランティアのみなさん、本当にありがとうございました。

令和5年度の生物調査の成果報告

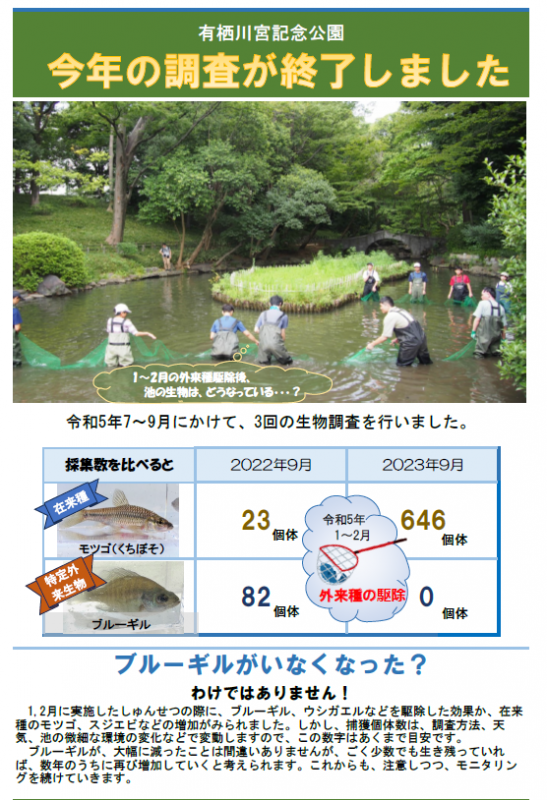

令和5年度の有栖川宮記念公園生物調査は、予定していた7月・8月・9月の3回を終了しました。その成果をご報告します。

調査の過程で、池の中流部分(太鼓橋~クランク橋区間)は、「菖蒲園」という木杭で囲まれた部分があり、産卵や、幼生などの小さな生きものの隠れ場所として使われていることが分かりました。そこで、小さな生きもののすみかとなる環境「小型生物保護エリア」をつくるため、クランク橋にネットを設置し、上流側へのコイなどの大型魚の侵入を抑制する試みを行っています。

1,2月に大量に採取された特定外来生物のブルーギルは、今回の夏季調査では1頭も採取されませんでした。また、モツゴ、スジエビなどの在来種の増加が見られました。しかし、ブルーギルが根絶されたわけではないと考えています。ブルーギルは、非常に繁殖力が強く、ごく少数でも生き残っていれば、数年のうちに再び増加していく生きものです。今後もモニタリングを継続し、注意していきます。

今後もボランティアの参加募集、見学会、ミニ水族館等など、有栖川宮記念公園の多様な生きものに触れる機会を作提供していきたいと考えています。

チラシ「有栖川宮記念公園今年の調査が終了しました」(PDF:1,501KB)

令和5年度2回目の生物調査を行いました

8月25日、26日に、生物調査を行いました。26日は、応募頂いたボランティアの方と一緒に作業を行いました。上流側の小型生物保護エリアでの追い込み漁では、全員で力を合わせて網を動かしていました。

広尾口近くでは採取した生きものを展示するミニ水族館を設置し、モツゴなどの在来種と、ウシガエル・アメリカザリガニなどの外来種を展示し、多くの方に関心を持っていただきました。

スッポン(在来種)の赤ちゃんも発見しました。元気に育ってね!

令和5年度1回目の生物調査を行いました

令和4年度に実施したしゅんせつに伴う生物調査において、特定外来生物等の除去を行った後の経過をモニタリングするため、令和5年度の7月から9月に3回の調査を予定しています。7月26日に1回目の調査を行いました。

池の底にトラップを仕掛けて回収しました

タモ網でも採取を行いました

こんな生きものがいました

モツゴ、クロダハゼ、スジエビ等の在来種の生きものが、たくさん採取できました。

特定外来生物であるウシガエルの卵です。オタマジャクシや成体も採取されました。

令和4年度に実施した生物調査の成果について

令和4年度に実施した有栖川記念公園池の生物調査について、下記PDFのとおり結果をとりまとめました。

最もたくさん採取されたのは、外来種であるブルーギルでした。平成20年度の「港区生物現況調査」では発見されなかったブルーギルが、本調査では2608個体採取されました。

しかし、在来種のモツゴやクロダハゼも多く確認でき、さらに、これまで確認されていなかった、ウグイ、ウナギ、テナガエビが生息していることが分かりました。また、スッポンとオオヤマトンボの繁殖を予見させる幼体の確認ができたことは、大きな成果です。

残念ながら、ペットの遺棄と考えられる個体も散見されました。その地域にもともといない外来生物の放流は、その個体にとってかわいそうなだけでなく、生態系を破壊する要因となります。ペットは、最後まで責任を持って飼育しましょう。

有栖川宮記念公園ミッション~生物調査結果発表~(PDF:1,919KB)

ブルーギル/北アメリカ原産。1回に2~3万粒の卵を産みます。1960年代に日本に持ち込まれました。様々な水生生物を捕食するため、河川や湖沼の生態系に大きな影響を及ぼしています。(「身近にいる外来種」港区平成29年3月発行より)

モツゴ/関東地方ではクチボソとも呼ばれています。春から夏に石や木片等に産卵します。(「港区みどりと生きもの2010」港区平成22年3月発行より)

※写真は今回調査で撮影したものです

こんな生きものがいます

在来種

モツゴ、クロダハゼ、スジエビ、テナガエビ、ヌマエビ、スッポン、シオカラトンボ、カワニナ等

外来種

ブルーギル、カダヤシ、ウシガエル、ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニ、タイワンシジミ等

(特定外来生物及び我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種として、環境省・農林水産省が指定しているもの)

なぜ外来種がいてはいけないのでしょうか?

外来種の中には、在来種の生息場所や餌を奪ったり、在来種を食べてしまうものや、在来種と交雑し遺伝子のかく乱につながる等、在来種の生息や存在を脅かす外来種がいます。人間によって他の地域から連れてこられた生きものたちに罪はありません。しかし、生態系に与える影響が大きすぎるものについては、対策をとっていくこともまた、私たちの責任です。

池の生態系が本来の姿を保つと…

在来種の保護により、池の自然生態系の復元が期待できます。多様な生物が活動をすることに繋がり、都心でも身近に自然を感じる恩恵を受けることができます。

令和4年度有栖川宮記念公園ミッション~生物調査を実施しました

令和5年2月4日(土曜日)、多くのボランティアの方と一緒に、しゅんせつのために水を抜いた有栖川宮記念公園の池に入り、生きものの調査を行いました。

採取作業風景

当日は小学生とその保護者を対象に見学会も同時に実施しました。参加した皆さんは、作業を見学したり、生きものや生物多様性について学び、採取された在来種のモツゴやスジエビを放流する作業をお手伝いしてくれました。

見学会での放流の様子

また、園内に「ミニ水族館」を設置し採取された生きものを展示しました。当日採取された大きなナマズを見た来園者からは、驚きの声が上がっていました。

ミニ水族館のブルーギルを観察する武井前区長

当日は、たくさんの方に参加いただきありがとうございました。この機会に、外来生物の影響を知っていただき、身の回りの環境を大切にすることに意識を向けていただければ非常に嬉しいです。

見学会に参加頂いた方からご感想を頂きました

見学会に参加頂いたK様より、後日メッセージを頂きました。

(以下引用)・・・・・・・・・・・・

私自身、公園のすぐそばに20年以上勤務している者ではありますが、浚渫については今回初めて知り、外来種・固有種をめぐる状況や、その後のナマズの行方まで、娘と共にたくさんのことを学ばせていただきました。

特にナマズについては(秘かにアリスと名付け)京都に会いに行こうと思っていただけに、引越予定当日にあのような結末を迎えたことは大変残念でしたが、京都花園教会の方々の活動を知ることで、生命そのものや、人と自然との関わりについても、新たな視点を教えていただいた思いです。

ご多忙の折にも関わらず、このような機会を与えてくださった貴課の方々をはじめ、ご関係の皆様に深く感謝申し上げます。

次は10年後(11年後?)でしょうか?その時娘はちょうど20歳になっています。親子で胴長を持って伺うことを、今から大変楽しみにしております。

(追伸)

娘に感想を聞いたところ「ナマズに会えてよかった」と申しておりました。(舌足らずですみません。)当初言われていた全長130cmは娘の身長と同じだったので、今回の実測値(144cm?)まで成長したら、見学会の思い出話になると思います。

(引用終わり)・・・・・・・・・・・・

「アリス」を記憶にとどめていただいてありがとうございます。職員も、本事業を通していろいろなことを学び、考える機会となりました。これからも皆さんと一緒に学ぶ機会を作っていきたいと思います!ご参加をお待ちしております。

生物調査で発見されたヨーロッパオオナマズについて

令和5年2月4日の生物調査イベントでは、大きなナマズが発見されました。

ニュース等でも報道され、皆様から関心を寄せていただきました。

令和5年3月9日朝8時30分頃、引取り先である京都花園教会水族館への搬出作業を始めようとナマズが入っているプールを見たところ、仰向けの状態で浮かんでおり、専門家によりその場で死亡が確認されました。

亡骸は研究機関にて、研究に役立てていただくことになりました。

死因について明確なことは分かりませんでした。

残念な結果になってしまいましたが、京都から何度も足を運んでくださった京都花園教会水族館様、保護プールの設置や移動にご協力いただいたボランティアの皆様、点検にご協力いただいた関係者の皆様、応援のお声をくださった皆様、本当にありがとうございました。

元気だったころのナマズ、笑顔?が可愛かったです。

死亡後に正確な全長を計測したところ、144cmありました。

今回の調査では、このヨーロッパオオナマズだけではなく、ペットの遺棄と考えられる外来生物の個体が散見されました。その地域にもともといない外来生物の放流は、その個体にとってかわいそうなだけでなく、生態系を破壊する要因となります。ペットは、最後まで責任を持って飼育しましょう。

今までの経緯

2月4日の有栖川記念公園での生物調査にて採取しましたヨーロッパオオナマズは、2月15日に保護用プールに移動したあと、元気な姿を見せてくれていました。

採取後の週明けに確認した際は、著しく衰弱しており、生存率はかなり低いとみられてましたが、プール移動後はしっかり泳ぐ姿が確認でき、奇跡的な回復がみられていました。経過を見守ってきた職員一同もほっとしていたのですが、残念な結果となってしまいました。

保護用プール設置状況(飛び出し防止のためシートで覆っていました)

水に水質安定剤添加と殺菌処理を行い、ろ過装置と酸素供給装置を稼働させ、1日1回の点検を行い、酸素供給装置の稼働確認、水漏れ点検、プール外へ飛び出ししていないかの確認を行っていました。

種の特定について

多くの専門家の方にご協力いただき、種類が特定できました。

・複数の動物学者により写真判定をして頂きました。

・滋賀県立琵琶湖博物館学芸員田畑諒一先生により、DNA鑑定をして頂きました。

その結果、「ヨーロッパオオナマズ」であることがわかりました。

DNA鑑定結果

引き取り先について

ヨーロッパオオナマズは外来生物法に定められた「特定外来生物」です。

特定外来生物は飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。

区としては、生物多様性、環境を考えることを目的とした事業で発見されたため、展示・教育施設で飼育していただくのが良いのではないかと考え、引き取りをお申し出頂いた施設の中から、「花園教会水族館」様を選定し、引き取りの準備をしていただいておりました。

京都花園教会水族館はこんな施設

京都市にある花園教会水族館は、外来種問題啓発・教育展示する淡水専門水族館です。展示しているうち6割の生きものが、引き取り・遺棄されたもので、「なぜ遺棄されたか?」「なぜ侵略的外来種として指定されたか?」という歴史等を紐解き説明・理解を深めてもらう施設となっています。その活動が認められ、「国連生物多様性アクション大賞」に2回の入賞実績があります。

入場は無料で、運営資金はすべて寄付で成り立っており、訪れた人が楽しく笑顔で学べる取組をされているとのことです。

飼育されているナイルモニター(鴨川で保護された個体)

移送までのケアについて

引き取り先の花園教会水族館様より2メートル以上のプール、大型ろ過装置、酸素供給装置を送っていただき、現地に仮設プールを設置して水質調整を行い、ナマズを移動しました。

2月15日の保護用プールへの移動時には元気に泳ぐ姿が確認できました。

展示予定でしたが…

移動に耐えられる程度の回復を待って、また特定外来生物の運搬と飼育について環境省との調整が済み次第、京都市の花園教会水族館様へ引っ越し、個体の状況を確認後、教育展示する予定で水槽の準備もしていただいていました。花園教会水族館様、本当にありがとうございました。

令和4年夏季池の生物調査を実施しました

港区は、生きものと共存できるまちづくりに向けて、区立有栖川宮記念公園内の池において、本来の自然生態系の回復を図ることを目指し、池の整備・管理、および池に生息する在来種の保全のための生物調査を9月13,14日に実施しました。

調査方法は…

カゴ罠、タモ網で、メダカやクロダハゼなどの小型の魚や、池の底にすむトンボのヤゴ、ザリガニなどの生物を採取して調べました。また、コイやカメ類は直接目で見て確認しました。よく泳ぎまわるゲンゴロウブナ、タナゴ類などの魚は、今回の調査では、採取することはできませんでしたが、釣り人などからの話では生息しているということでした。

たも網による採取状況

たも網による採取状況

カゴ罠による採取状況

カゴ罠による採取状況

採取した生きものは…

日本にもともといた在来種であるモツゴ、クロダハゼ、メダカをはじめ、スッポンの稚ガメなどが採取されました。また特定外来生物であるブルーギル、カダヤシ、ウシガエルをはじめとして、外来生物も数多く採取されました。

調査により採取した生きものは、基本的にもとの場所へ放流しました。外来生物法で移動、飼育などが禁じられている特定外来生物や生態系への影響が大きいアメリカザリガニなどの「生態系被害防止外来種リスト」(環境省)掲載種に関しては、池に戻さず処分しました。

確認された生きもののリストなど、詳しい情報は下記のPDFをご覧ください

関連リンク

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当

電話番号:03-3578-2330(内線:2330)

ファックス番号:03-3578-2489

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

(PDF:3,403KB)

(PDF:3,403KB) (PDF:907KB)

(PDF:907KB) (PDF:1,501KB)

(PDF:1,501KB)