更新日:2025年9月15日

ページID:99544

ここから本文です。

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)予防接種

みなと保健所で、HPVワクチンの集団接種を実施します。NEW

HPVワクチンキャッチアップ接種最新情報New!

キャッチアップ接種期間は令和7年3月31日で終了しました。キャッチアップ期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種していて、接種が未だ完了していない人は、令和7年4月1日以降も残りの接種を公費(無料)で接種できる経過措置の方針について、国の審議会で了承されました。

経過措置の対象者

- 平成9年(1997年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日の間に生まれた女性で、キャッチアップ接種期間の令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に1回以上接種していて未接種回数がある人

経過措置の期間

- 令和7年4月1日から令和8年3月31日の一年間

接種方法

- 新しい予診票が必要です。上記に該当する人は令和7年4月以降、下記へ電話又は電子申請でお申し込みください。

みなと保健所保健予防課予防接種予診票コールセンター ☎03-6400-0094(直通)

厚生労働省の最新情報はこちらへ→【キャッチアップ接種に関する最新の検討状況】(外部サイトへリンク)

【目次】

| 1.子宮頸がんについて | 2.HPVワクチンの積極的な勧奨の再開について |

| 3.HPVワクチンの定期接種について(12~16歳の女子) |

4.接種場所 |

| 5.キャッチアップ接種経過措置について(令和7年度に17~28歳になる女性)New | 6.予防接種予診票がお手元にない場合・転入した場合 |

|

11.健康被害について |

|

| 13.関連リンク | 14.みなと保健所でHPVワクチンの集団接種を実施しますNEW |

子宮頸がんについて

子宮頸がんは子宮の出口の近い部分にでき、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。

子宮頸がんは、ヒトパピロマーウイルス(HPV)というウイルスに感染することが主な原因のがんですが、このウイルスは性的接触のある女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人は自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。

子宮頸がんの予防方法は、HPVワクチンを接種することで感染を防ぐことができます。また、子宮頸がん検診を定期的に受けることで、がんになる過程の異常(異常形成)やごく早期のがんを発見し、医師と相談しながら、経過観察をしたり、負担の少ない治療につなげたりすることができます。

HPVワクチンの積極的な勧奨の再開について

HPVの感染を予防するHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種は、平成25年6月から積極的な接種勧奨を差し控えていました(経緯はHPVワクチンのこれまでの経緯を参照ください)。

令和3年11月26日付けで「最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた。今後の対応の方向性も踏まえつつ、積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」という旨が国(厚生労働省)から都道府県を通じて全国の区市町村に通知され、HPVワクチン予防接種における積極的な勧奨の再開が決定しました。

ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(PDF:169KB)

HPVワクチンの定期接種について(12~16歳の女子)

対象者

接種日現在、港区に住民登録のある小学6年生(12歳相当)から高校1年生(16歳相当)の女子

令和7年度は平成21年(2009年)4月2日から平成26年(2014年)4月1日の間に生まれた方が対象です。

接種期間

小学6年生となる年度の初日(4月1日)から高校1年生となる年度の末日(3月31日)まで

※令和7年度高校一年生相当(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれ)の人は令和8年3月31日で定期接種が終了になります。

高校1年相当(今年4月1日時点で15歳)の女の子と保護者の方へ(PDF:677KB)

費用

無料(区発行の予診票をお持ちの方)

ただし、予防接種予診票に記載されている有効期限を超えての接種、指定医療機関以外での接種、必要回数を超えての接種、区の予防接種予診票を使用しないで接種した場合等、定期予防接種の規定が守られない場合は有料(実費)になります。

予診票の送付について

港区では、接種の対象年齢が小学6年生(12歳相当)からであるため、小学6年生になる4月頃に送付します。

令和7年度は、小学6年生を迎える対象者に対し、令和7年3月26日に送付しています。

予防接種予診票がお手元にない場合・港区に転入した場合

予診票がお手元にない人や港区に転入された人については、「予防接種予診票がお手元にない場合・港区に転入した場合」をご参照ください。転入前に3回接種して終了している人は対象になりません。

接種スケジュール

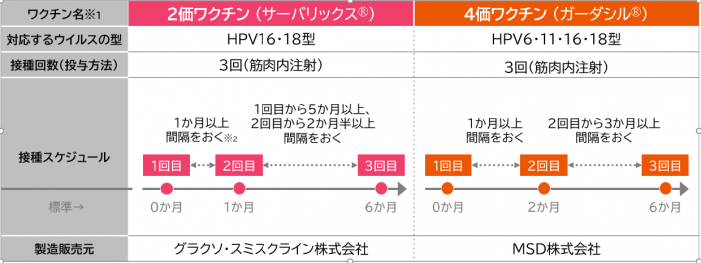

初回接種時に次のいずれかのワクチンを選択し、同一のワクチンを2回または3回接種します。また、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。接種間隔等を考慮し、計画的に接種してください。

サーバリックス®(2価)

標準的な接種スケジュール:中学1年生の間に、1回目の接種を受けた1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種

このスケジュールで接種できない場合は、1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種

ガーダシル®(4価)

標準的な接種スケジュール:中学1年生の間に、1回目の接種を受けた2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種

このスケジュールで接種できない場合は、1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

両ワクチンともに子宮頸がんを誘引しやすいHPV16型と18型の感染予防に期待ができ、そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

※「〇か月以上間隔をおく」とは〇か月後の同じ日に接種可能になることを意味します。

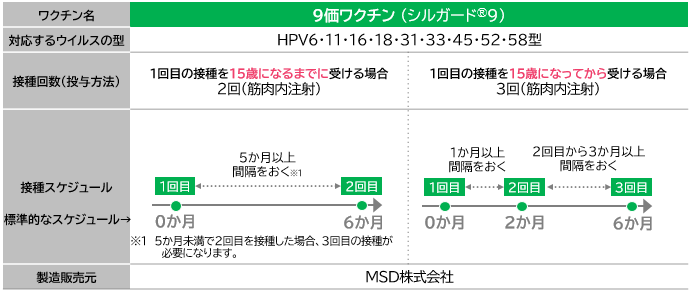

シルガード®9(9価)

接種スケジュール(1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合)

1回目の接種を受けた6か月後に2回目を接種

このスケジュールで接種できない場合は、1回目から5か月以上の間隔をおいて2回目を接種

※5か月未満で2回目を接種した場合は、3回目が必要になります。

接種スケジュール(1回目の接種を15歳になってから受ける場合)

1回目の接種を受けた2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種

このスケジュールで接種できない場合は、1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

9価ワクチン(シルガード®9)の定期接種開始時期等について

令和5年4月1日から、9価ワクチン(シルガード®9)が定期接種(公費)での接種が可能となりました。

【参考ページ】9価ワクチンについて(外部サイトへリンク)

【参考資料】厚生労働省作成リーフレット(定期接種対象者向け)(PDF:604KB)

予診票の取り扱いについて

すでに予診票の交付を受けている方の中には、予診票に9価ワクチンについての記載がないものを受け取っている場合があります。

(予診票の使用ワクチンの欄に「シルガード9」が追加されたものが新予診票となります。)

9価ワクチンの記載がない場合でも、予診票はそのまま使用することができます。医療機関が手書きで「シルガード9」と記入します。

2価ワクチン(サーバリックス®)又は4価ワクチン(ガーダシル®)との交互接種について

HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンで実施します。しかしながら、2価または4価ワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価ワクチンで残りの回数の接種を行う交互接種についても、実施して差し支えないこととしています。

- 世界保健機関(WHO)や諸外国の保健機関においても、基本的には同じ種類のワクチンでの接種が推奨されています。しかしながら、やむを得ない場合には、交互接種も許容されています。また、令和6年3月時点において、交互接種における免疫原性や安全性に関する懸念は報告されていません。

- 接種にあたっては、医師と十分な相談した上で実施してください。

- 2価または4価HPVワクチンで接種を開始し、9価ワクチンで接種を完了する場合は、9価ワクチンの接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1か月以上、2回目と3回目の間隔を3か月以上空けて接種します。また、キャッチアップ接種経過措置の対象者についても、交互接種を実施して差し支えありません。

接種場所

区内の実施医療機関にて接種しています。下記から検索できます。

予約等が必要です。必ず事前に医療機関へご確認ください。

なお、23区内の実施医療機関でも接種することができます。希望される場合は、他区の保健所か医療機関へ直接お問い合わせください。

また、みなと保健所でも集団接種でHPVワクチンの接種を実施しています。

接種時の持ち物

保護者が同伴する場合

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症ワクチン接種予診票

- 予防接種歴がわかるもの(母子健康(親子)手帳等)

- その他、必要に応じて医療機関の受付に用いるもの(マイナンバーカード、健康保険証、診察券、医療証等)※本人確認できるものも必要です。

保護者が同伴しない場合(13歳から16歳未満の人)

13歳から16歳未満の人が予防接種を受ける時は、原則保護者の同伴が必要です。特に1回目の接種については、親子同伴で医師の説明を受けることをお勧めします。しかし、保護者の同意があれば、一人でも予防接種を受けることができます。接種当日までに保護者がお知らせを読み、1.の予診票の保護者記入欄に署名してください。接種を受ける人は、保護者が署名した予診票を持参の上、医療機関を受診してください。

※お手元にある1.予診票の保護者記入欄に「別紙同意書が必要」と記載があっても、同意書は必要ありません。

※同伴せずに接種をうける場合、保護者は、事前に区が配布したお知らせをよく読み、予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性、予防接種健康被害救済制度などについて理解したうえで、接種の有無を判断してください。

16歳以上の人は、本人の同意のみで接種が可能です。

国及び区が作成したリーフレット

国(厚生労働省)作成のリーフレット

- HPVリーフレット(概要版)(PDF:5,904KB)

- HPVリーフレット(詳細版)(PDF:7,221KB)

- 9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)(PDF:604KB)

- 医療従事者の方へ~HPVワクチンの接種に当たって~(PDF:1,665KB)

区作成のお知らせ(令和7年度版)

キャッチアップ接種経過措置について(令和7年度に17~28歳になる女性)

キャッチアップ期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種していて、接種が未だ完了していない人は、令和7年4月1日以降も残りの接種を公費(無料)で接種できる経過措置の方針について、国の審議会で了承されました。

キャッチアップ接種経過措置対象者

次の2つ全てを満たす人が対象です。

- 港区に住民登録があり、平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日に生まれた女性

- キャッチアップ期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種していて、接種が未だ完了していない人

※1回接種したことがある人は残り2回、2回接種したことがある人は残り1回、公費(無料)で接種を受けることができます。

公費(無料)で接種が受けられる期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間

経過措置に該当しない人は、令和7年4月以降の接種は自費(有料)になります。

予診票の送付について

対象者には、既に予診票を送付しています。なお、予診票の交付を受けている人の中には、予診票に9価ワクチンについての記載がないものを受け取っている場合があります。(予診票の使用ワクチンの欄に「シルガード9」が追加されたものが新予診票となります。)

その場合でも、予診票はそのまま使用することができます。医療機関が手書きで「シルガード9」と記入します。

予診票がお手元にない方や港区に転入された方については、「予防接種予診票がお手元にない場合・港区に転入した場合」をご参照ください。

費用

無料(区発行の予診票をお持ちの方)

ただし、予防接種予診票に記載されている有効期限を超えての接種、23区内の指定医療機関以外での接種、必要回数を超えての接種、区の予防接種予診票を使用しないで接種した場合や期限が切れた予診票で接種した場合等、定期予防接種の規定が守られない場合は有料です。

接種スケジュール・接種場所

「接種スケジュール」及び「接種場所」を参照してください。

キャッチアップ接種経過措置対象者における接種中断者や交互接種の取扱いについて

キャッチアップ接種経過措置対象者のうち、HPVワクチンを過去に1回又は2回接種した後、接種を中断し、3回接種のスケジュールを最後まで完了していない人(以下「接種中断者」という。)への対応については、以下のとおりです。

- 接種中断者についても、1回又は2回接種した後の接種間隔にかかわらず、接種対象となります。ただし、令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間に1回以上接種している人が対象です。

- 接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種(2、3回目又は3回目)を行ってください。

- 残りの回数の接種を行う場合、接種スケジュールどおりの接種間隔で接種を受けてください。過去に接種歴のあるHPVワクチンと原則、同一の種類のワクチン接種を受けてください。

※ただし、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明である場合、キャッチアップ接種を実施する医療機関の医師とキャッチアップ接種対象者とで十分に相談した上で、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。

※キャッチアップ接種経過措置期間は令和8年3月31日で終了します。最後の接種が令和4年3月31日以前の人は経過措置は該当しません。ご注意ください。

接種時の持ち物

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症ワクチン接種予診票

- 対象者の予防接種歴がわかるもの(母子健康(親子)手帳等)

- その他、必要に応じて医療機関の受付に用いるもの(マイナンバーカード、健康保険証、診察券、医療証等)※本人確認できるものも必要です。

関連資料

予防接種予診票がお手元にない場合・港区に転入した場合

公費(無料)で接種するには期限内の予診票が必要です。下記のいずれかの方法により、みなと保健所保健予防課保健予防係にご申請ください。

手続き方法1

次のリンクから、電子申請による定期予防接種予診票交付申請ができます。

東京都港区-定期予防接種予診票等交付申請(外部サイトへリンク)

手続き方法2

下記の送付先に、定期予防接種予診票交付申請書を郵送して申請ができます。

【申請書送付先】

〒108-8315

港区三田1丁目4番10号

みなと保健所保健予防課保健予防係予防接種担当

電話 03-6400-0094

HPVワクチンの効果・副反応について

効果

HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

HPVは一度でも性的接触の経験があれば誰でも感染する可能性があることから、HPVワクチンを接種する場合は、性交渉開始前に接種することが推奨されています。

なお、子宮頸がんは検診で比較的早期に発見できるがんであるため、子宮頸がん予防には、ワクチン接種の有無に関わらず20歳になったら定期的に検診を受けることが大切です。

厚生労働省子宮頸がん予防ワクチンQ&A(外部サイトへリンク)

副反応(予防接種後に見られる副作用)等について

HPVワクチン接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

接種後に起こるかもしれない主な副反応

|

発生頻度 |

サーバリックスⓇ |

ガーダシルⓇ |

シルガードⓇ9 |

|---|---|---|---|

|

50%以上 |

疼痛*、発赤*、腫脹*、疲労 |

疼痛* |

疼痛* |

|

10~50%未満 |

掻痒、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛など |

紅斑*、腫脹* |

腫脹*、紅斑*、頭痛 |

|

1~10%未満 |

じんましん、めまい、発熱など |

頭痛、そう痒感*、発熱 |

浮動性めまい、悪心、 下痢、そう痒感*、発熱、疲労、内出血*など |

|

1%未満 |

知覚異常*、感覚鈍麻、全身の脱力 |

下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結*、出血*、不快感*、倦怠感など |

嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血*、血腫*、倦怠感、硬結*など |

|

頻度不明 |

四肢痛、失神、リンパ節症など |

失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など |

感覚麻痺、失神、四肢痛など

|

*接種した部位の症状

サーバリックスⓇ添付文書(第14版)、ガーダシルⓇ添付文書(第2版)、シルガードⓇ9添付文書(第1版)より改編

接種後にまれに起こるかもしれない重い副反応

|

報告頻度※ |

病気の名前 |

主な症状 |

|---|---|---|

|

約96万接種に1回 |

アナフィラキシー |

呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー |

|

約430万接種に1回 |

ギラン・バレー症候群 |

両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気 |

|

約430万接種に1回 |

急性散在性脳脊髄炎(ADEM) |

頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気 |

|

約860万接種に1回 |

複合性局所疼痛症候群(CRPS) |

外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気 |

※2013年3月までに厚生労働省が把握した報告のうちワクチンとの関係が否定できないとされた報告頻度

厚生労働省子宮頸がん予防ワクチンQ&A(外部サイトへリンク)

接種にあたっての注意事項

厚生労働省作成のリーフレット等を参考に、HPVワクチンの効果と接種による副反応のリスクを十分に理解し、必要に応じて医師とよく相談していただき、接種の有無を判断してください。

予防接種を受けることが出来ない場合

- 明らかな発熱(通常は37.5℃を超える場合)がある

- 重い急性疾患にかかっている

- 子宮頸がん予防ワクチンの成分によって、アナフィラキシー様症状ほかの過敏症をおこした

- その他、医師が予防接種を受けない方が良いと判断した

予防接種について特に慎重な判断を必要とし、医師との相談が必要な場合

- けがをした際などに、原因不明の疼痛(ずきずきする痛み・うずき)が続いたことがある

- 他のワクチンを含めて以前にワクチンを接種した際に激しい疼痛や両手足のしびれが生じたことがある

接種時及び接種以降の注意事項

- 筋肉注射で、うでや太ももに接種します。(痛みが強いと感じる方もいます。)

- 注射針を刺した直後から、強い痛みやしびれを感じた場合はすぐに医師にお伝えください。

- 痛みや緊張等によって接種直後に一時的に失神や立ちくらみ等が生じることがありますので、接種後30分程度は安静にしてください。

- 接種を受けた日は、激しい運動は控えましょう。

- 接種後に体調の変化が現れたら、まずは接種を行った医療機関などの医師にご相談ください。

- ワクチンを合計3回接種しますが、1回目、2回目に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることが出来ます。

国(厚生労働省)作成のリーフレット

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:1,274KB)

HPVワクチンのこれまでの経緯について

接種についての積極的勧奨の差し控え

平成25年4月1日から、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種は、予防接種法に基づく定期予防接種となり、無料で接種を受けられるようになりました。

しかし、平成25年6月14日付けで「ワクチンとの因果関係を否定できない副反応(持続的な疼痛)が本ワクチンの接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」旨が国(厚生労働省)から都道府県を通じて全国の区市町村に通知されました。

この通知(勧告)に基づき、平成25年6月からワクチン接種について積極的な接種勧奨を差し控えていました。

積極的な接種勧奨に関する国(厚生労働省)の方針

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)(PDF:69KB)

対象者等への周知

令和2年10月9日付けで「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に関する情報提供の更なる充実を図ること」と国から通知があり、平成25年通知(勧告)の改正が行われました。

対象者等への周知に関する国(厚生労働省)の方針

(令和2年10月改正)ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)(PDF:309KB)

ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知について(PDF:102KB)

港区での対応

令和2年度に、子宮頸がんや公費でのワクチン接種について知っていただき、接種を希望する方が滞りなく接種が受けられるよう必要な情報をお届けすることを目的として、高校1年生相当年齢の女子及び保護者あてに厚生労働省作成のリーフレット等を個別に郵送しました。

令和3年度については、公費負担の対象年齢である小学校6年生から高校1年生相当の女子及び保護者あて(約5,000人)に予防接種を受ける際に必要な予診票や厚生労働省作成のリーフレット等を郵送しました(令和3年7月16日に発送)。

令和4年度から令和6年度は新たに定期予防接種対象者になる小学校新6年生に加え、キャッチアップ世代で接種履歴が確認できない人に予防接種を受ける際に必要な予診票や厚生労働省作成のリーフレット等を郵送しました(年度末に発送)。

安全性の確認について

接種が原因と証明されていなくても、接種後に起こった健康状態の異常について報告された場合は、国(厚生労働省)の審議会(ワクチンに関する専門家の会議)※において一定期間ごとに、報告された症状をもとに、ワクチンの安全性を継続して確認しています。

WHO(世界保健機関)の専門委員会は、2015年12月17日に安全声明を出しています。

※厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会等(外部サイトへリンク)

健康被害について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、極めてまれですが、接種を受けた方に重い健康被害を生じる場合があります。

HPVワクチンに限らず、すべてのワクチンについて、ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

厚生労働省健康局結核感染症課の予防接種健康被害救済制度についてのページ(外部サイトへリンク)

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」による健康被害の救済について

入院治療を必要とする程度の医療に該当しないとして、健康被害の救済を受けられなかった方でも、下記1~5すべてに該当する場合は、医療費・医療手当の支援が受けられる可能性があります。

1.2010(平成22)年11月26日から2013(平成25)年3月31日に、HPVワクチンの接種を受けた女子

2.接種当時、中学校1年生(13歳相当)から高校1年生(16歳相当)

3.健康被害が発生した

4.3の健康被害はHPVワクチンの副反応が原因とされた

5.入院はしなかったが治療は受けた(通院治療など)

6.5の治療を受けた日は、今から5年以内

※手続きの方法など詳しくは、PMDA救済制度相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口一覧

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

HPVワクチンの接種後に生じた症状について、患者へより身近な地域において適切な診療を提供するため、各都道府県において協力医療機関が選定されています。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(外部サイトへリンク)

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を設置しています。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(外部サイトへリンク)

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談について

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:0120-469-283(※令和6年10月1日から電話番号が変わりました)

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

男子HPVワクチン任意接種助成を開始しました(令和6年12月1日開始)

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンについては、男性が接種することで、HPVの感染による肛門がんや尖圭コンジローマの発症等の予防や、性交渉によるパートナーへの感染の広がりを抑える効果が期待できます。

このため区は、接種を希望する対象者の保護者等への経済的負担の軽減を図ることを目的に、男性へのHPVワクチン任意接種の費用助成を開始しました。

助成事業開始日 令和6年12月1日から

4価ワクチン(ガーダシル®)に加え、9価ワクチン(シルガード®9)も助成の対象(令和7年8月25日以降)となります。

港区男子HPVワクチン任意接種助成に関するYouTubeショート動画(外部サイトへリンク)

対象者

接種日現在、港区に住民登録のある小学校6年生から高校1年生相当年齢までの男子

次の要件をすべて満たす方が対象です。

1. 港区に住民登録をしていること

2. 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある男子であること

3. HPVワクチン接種を規定の回数まで完了していないこと

助成が受けられる期間

小学6年生となる年度の初日(4月1日)から高校1年生相当年齢となる年度の末日(3月31日)まで

※令和6年度に高校1年生相当年齢の男子については、令和6年度中に1回以上の接種を本助成事業によって受けた方に限り、令和7年度末を限度に接種が完了するまで助成します。

申込み

接種前に、保健予防課へ申し込み、専用の予診票を取得して下さい。

申請をいただいてから予診票を1週間~10日程度でご自宅へ郵送いたします。

手続き方法1

次のリンクから、電子申請による予診票交付申請ができます。

東京都港区-定期予防接種予診票等交付申請(外部サイトへリンク)

手続き方法2

下記の送付先に、予防接種予診票交付申請書を郵送して申請ができます。

【申請書送付先】

〒108-8315

港区三田1丁目4番10号

みなと保健所保健予防課保健予防係予防接種担当

電話 03-6400-0094

費用

無料(区発行の予診票をお持ちの方のみ)

ただし、任意接種予診票に記載されている有効期限を超えての接種、区の実施医療機関以外での接種、必要回数を超えての接種、前回と異なる種類のワクチンを接種(交互接種)した場合、区の任意接種予診票を使用しないで接種した場合等、区で定めた規定が守られない場合は全額自己負担になります。

使用ワクチン

4価ワクチン(ガーダシル®)または9価ワクチン(シルガード®9)いずれか1種類

※9価ワクチン(シルガード®9)は、令和7年8月25日に男性への接種が承認されました。

※男性が接種する場合交互接種は認められていません。必ず1回目に接種したワクチンと同じ種類のワクチンで、最後まで接種を完了していただきます。

接種スケジュール

初回接種時に、4価ワクチン(ガーダシル®)または9価ワクチン(シルガード®9)のいずれかのワクチンを選択し、同一のワクチンを2回または3回接種します。

また、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

接種間隔等を考慮し、計画的に接種してください。

各ワクチンの接種スケジュールは上記スケジュールをご参照ください。

接種場所

接種時の持ち物

- 男子HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチン任意接種予診票

- 対象者の予防接種歴がわかるもの(母子健康(親子)手帳等)

- その他、必要に応じて医療機関の受付に用いるもの(マイナンバーカード、健康保険証、診察券、医療証等)

医薬品副作用被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。

男子HPV任意接種助成事業は、予防接種法に基づく予防接種ではないため、接種後に副反応による入院、生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じ、医療費等の給付の請求を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行い、PMDAが給付の支給を決定した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法と特別区自治体総合賠償責任保険制度に基づいた救済の対象になります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度のページ(外部サイトへリンク)

国における議論について

厚生労働省関係の審議会、研究会等の議事録等を掲載しています。主に厚生科学審議会において関連する議論が行われています。

関連リンク

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。