更新日:2025年6月19日

ページID:162171

ここから本文です。

目次

おたふくかぜワクチン予防接種 New!

子どものおたふくかぜワクチン任意接種費用の一部助成を、令和7年7月1日から開始します。

おたふくかぜ予防接種は、保護者の方の意思で接種するかどうかを決める「任意接種」になります。

必要に応じて医師とよく相談していただいたうえで、予防接種の必要性や接種の有無をご判断ください。

港区では、令和7年7月1日からおたふくかぜワクチン接種費用の一部を助成します。

接種を希望する場合は、港区が発行する予診票を持参して区内実施医療機関で接種を受け、接種費用と助成額との差額を医療機関にお支払いください。

助成を受けられるのは、1歳から小学校就学前年度(年長児相当)までの間で最大2回までです。

すでに接種歴が2回以上ある方やおたふくかぜ罹患歴がある方は助成の対象になりません。

おたふくかぜワクチン予防接種について

おたふくかぜとは

おたふくかぜは、ムンプスウイルスの感染によって起こる全身性感染症です。3~6歳の小児に多い感染症ですが、他の年齢でも感染することがあります。感染経路は、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる感染(飛沫感染)、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる感染(接触感染)があります。潜伏期間は2~3週間程度で、突然の発熱、両側あるいは片側の耳の下のはれと痛みが起こります。2~3日以内に両側ともはれがみられ、顎の下にも広がることがあります。通常1~2週間で軽快しますが、まれに無菌性髄膜炎、難聴、精巣炎などの合併症を起こすことがあります。特別な治療法はなく、症状に応じた対症療法が行われます。

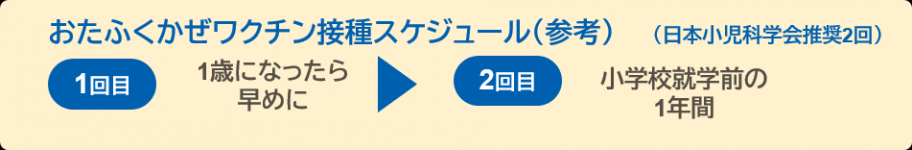

接種スケジュール

標準的には、1歳になったら早めに1回目を、小学校入学前1年間の間で2回目を接種します。(日本小児科学会推奨)

予診票

- 令和6年4月1日以降に生まれたお子さんへは、令和7年6月末以降順次1歳になる時期に予診票を個別送付します。

- 平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの令和7年度に小学校就学前年度になるお子さん(年長児)へは、令和7年6月末に予診票を個別送付します。

- 令和2年4月2日以降に生まれたお子さんへは、小学校就学前年になる4月頃に予診票を個別送付します。

- おたふくかぜワクチンを1度も接種したことがなく、年長になる時期の前に1回目の接種を希望される方は、予診票を発行いたしますので任意接種予診票の発行申請をしてください。

ワクチンの効果と副反応

予防接種により、おたふくかぜの感染予防や罹患による無菌性髄膜炎、脳炎、精巣炎、感音性難聴などの合併症を予防することが期待されます。

ワクチン接種に伴う重大な副反応として、アナフィラキシーの報告がまれにあります。

また、ワクチンに由来すると考えられる無菌性髄膜炎は、0.03~0.06%の頻度で発生するとの報告があります。

その他、急性血小板減少性紫斑病(100万人接種当たり1人程度)、極めてまれに難聴、精巣炎、卵巣炎の報告があります。

頻度は不明ですが、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、急性膵炎が現れることがあるので、このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。

発熱、耳下腺膨張等を認めることがありますが、通常、症状は軽微であり短期間に軽快します。

接種局所の発赤、膨張を認めることがありますが、一過性で数日で軽快します。

医薬品副作用被害救済制度について

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに重篤な健康被害の発生がみられます。予防接種法に基づく予防接種ではないため、接種後に副反応による死亡、入院、生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じ、医療費等の給付の請求を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行い、PMDAが給付の支給を決定した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法と特別区自治体総合賠償責任保険制度に基づいた救済の対象になる場合があります。

実施医療機関について

区内の実施医療機関で接種した場合のみ助成します。

実施医療機関はこちらから検索できます。

※実施医療機関以外で接種を受けた場合、助成は受けられません。

助成開始日

令和7年7月1日(火曜)接種分から

予診票がお手元にない方は、任意接種予診票の発行申請をしてください。

区の予診票を持参しないで接種した場合は、助成を受けることができません。

対象者

下記すべてに該当する方が対象です。

- 接種日において港区に住民登録がある方

- 接種日において1歳から小学校就学前までの方

- 2回の接種が完了していない方

※おたふくかぜワクチンの1回目を自費で接種されている場合は、この制度を利用して2回目の接種をすることが可能です。過去に自費で接種した費用の助成はできません。

※接種当日に生後12か月に満たない場合には接種を受けることができません。

注1)2回以上の接種歴のある方やおたふくかぜに罹患したことのある方は対象外です。

注2)港区転入前、転出後の接種については助成の対象外です。

助成金額

接種1回あたり7,000円(差額は自己負担)

※区の予診票を使って接種した場合、医療機関に支払う接種費用が接種1回あたり7,000円減額されます。

※差額が生じた場合は自己負担となりますので、医療機関の窓口でお支払ください。

※自己負担額は医療機関によって異なります。金額は医療機関に直接ご確認ください。

※予防接種は病気の予防のためであり治療ではないため、健康保険は適用されません。

助成回数

最大2回まで(未接種回数分)

持ち物

- 港区おたふくかぜワクチン任意接種予診票(予診票を持参しない場合は、助成を受けられません)

※令和7年4月1日以降に1歳をむかえるお子さんと、小学校就学前年度(年長児)に該当するお子さんへは予診票を個別送付します。

※令和7年3月31日以前に1歳をむかえているお子さんから、幼稚園年中児にあたるお子さんで、これから接種を希望する方は、任意接種予診票の発行申請をしてください。

※償還払いの制度はありません。

- 港区の住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)

- 母子健康手帳(親子手帳)

予診票の発行依頼

次のリンクから、電子申請によるおたふくかぜワクチン任意接種予診票交付申請ができます。

おたふくかぜワクチン任意接種予診票交付申請(外部サイトへリンク)

予診票交付申請についてのお問合せ先

予防接種予診票コールセンター ℡03-6400-0094

保護者が同伴しない接種について

委任状について(保護者以外が同伴する場合に必要)

区の実施する予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合、保護者からの「委任状」により、保護者以外の人の同伴が認められています。同伴できる人は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。

同伴できる人

祖父母・叔父・叔母(伯父・伯母)・ベビーシッター・保育士など、接種を受けるお子さんの健康状態を普段より熟知する適切な人

委任状・予診票の取扱い

委任状は、接種当日までに保護者本人が記入し、同伴者が持ち物とともに医療機関に持参し、提出してください。

予診票へは、医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合、同伴者ご自身の署名をしてください。

接種にあたっての注意事項

予防接種を受けることができない人

- 明らかに発熱のある人(37.5℃を超える人)

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある人

- 4週間(27日間)以内に注射生ワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン(MR)・水痘・BCGなど)の接種を受けた人

- その他、医師が予防接種を受けない方がいいと判断した人

予防接種を受ける際に、医師の相談が必要な人

- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人

- 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人

- 過去に予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、蕁麻疹などのアレルギーを疑う異常がみられた人

- 今までにけいれんを起こしたことがある人

- 過去に本人や近親者で免疫状態の異常を指摘されたことのある人

- 間質性肺炎や気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人

- 薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人

- 現在、妊婦または妊娠している可能性のある女性

予防接種後の注意

- おたふくかぜワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応(息苦しさ、蕁麻疹、咳など)が起きることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。

- 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。

- 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動は避けましょう。

- 万一、高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

- おたふくかぜワクチンの接種により、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて、救済手続きを行う制度があります。詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口相談窓口ホームページ(外部サイトへリンク)

- 予防接種による副反応及び健康被害と救済制度

その他注意点

- 発行する予診票には有効期限が記載されています。期間が過ぎた予診票はお使いいただけません。

- 予診票の記載された有効期限が過ぎてしまった場合でも、対象者であれば有効期限を更新した予診票の再発行が可能です。任意予診票の発行申請をして下さい。

本事業を広くご周知いただける方へ

以下の啓発物をご利用ください。

最近チェックしたページ

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。